皆様こんばんは。

四谷大塚での囲碁入門教室は、無事3日間の日程を終えました。

大きなトラブルも無く、子供たちに囲碁のルールを覚えてもらうことができました。

四谷大塚のスタッフの皆様にもしっかりとした気配りをして頂き、大変感謝しております。

横浜校舎では1コマ1時間半の教室が1日2回、3日間で計6回行われました。

定員が1コマ50人ほどなので、300人近い子供たちが囲碁に触れたことになります。

囲碁を楽しいと思って、今後も続けてくれたら嬉しいですね。

さて、子供たちからパワーを貰って3日間頑張りましたが、流石に疲れました。

本日はブログだけ書いたら、休養に専念しようと思います。

そんな時、ネタ探ししなくて良いMaster対棋士シリーズは便利ですね(笑)。

今回登場するのは趙漢乗九段(韓国)です。

世界戦で何度も決勝まで進んでいる実力者です。

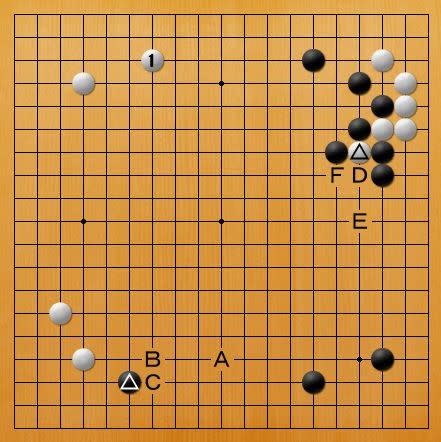

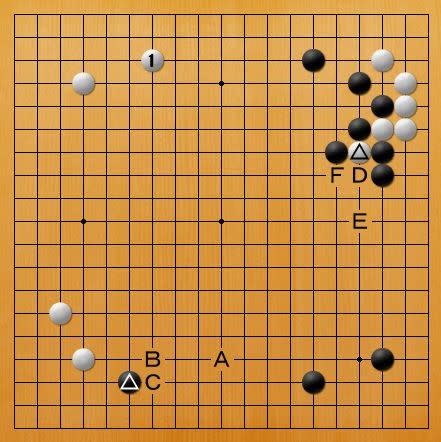

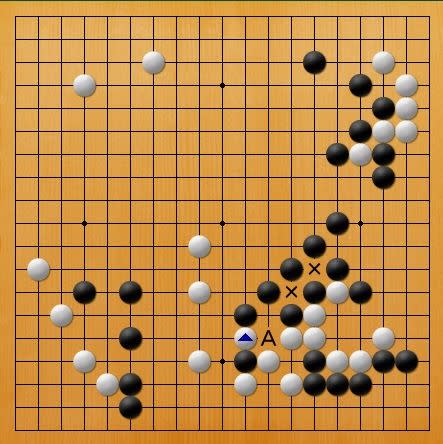

1図(テーマ図)

Masterの黒番です。

白1と打った場面ですが、白△に注目してみましょう。

この石は今のところはシチョウに取られていますが、白Aあたりに石が来ると逃げ出しが可能になります。

また、白BやCなどの当たりの強い手を打って来る可能性もあります。

それに対して、黒が逃げ出されないように白△を取っているようだと、黒△が痛んでしまいます。

そこで、後で困ったことにならないよう、予め白△の逃げ出しを防いでおくのが本手というものです。

具体的には、黒Dと抜いてしまうのが最も後腐れのない手です。

石をポン抜けるときはポン抜いてしまうのが基本ですし、まず悪手になることはありません。

ただ、近年のプロの対局では、ポン抜かずに黒Eと打つことが多くなって来ました。

将来白Dと逃げられても、黒Fから右下に追いかけるシチョウにすれば大丈夫ということですね。

白△が盤上に残るので、多少の心配も残ってしまうのですが、下方に対して影響力が強いというメリットがあります。

黒DとE、どちらが良いかは一長一短で難しいのですが、いずれにしてもどちらかを選ぶしかないと思われていました。

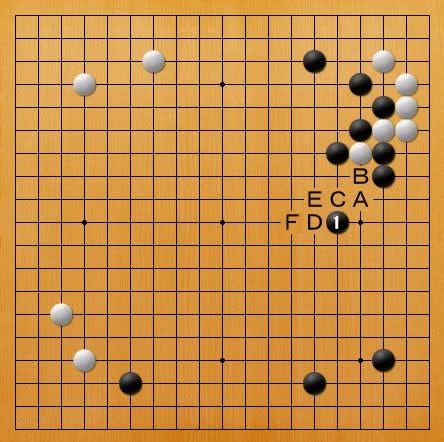

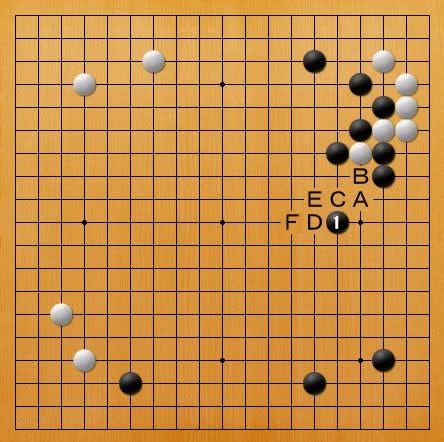

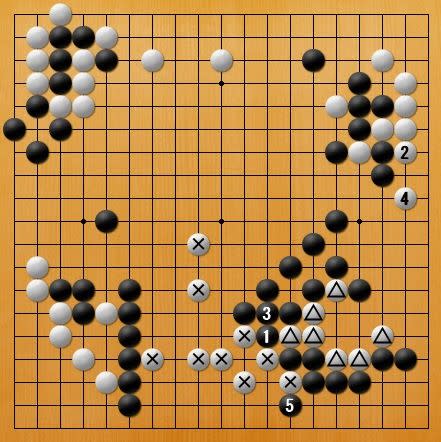

2図(実戦)

ところが、Masterは黒1!

これには驚きました。

たった1路の違いですが、Aのハザマが空いており、形が良くありません。

ですから、この手はまず棋士の発想には浮かばないのです。

しかし、考えてみれば白Aと来られたとしても黒Bと抜いておき、何も怖いことがありません。

仮に白C、黒D、白E、黒Fという進行になったとして、右上の黒が攻められる心配はありません。

むしろ、黒の勢力が黒Fまで伸びて得をしていることが分かります。

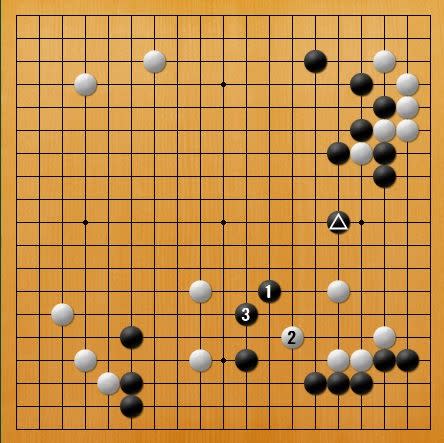

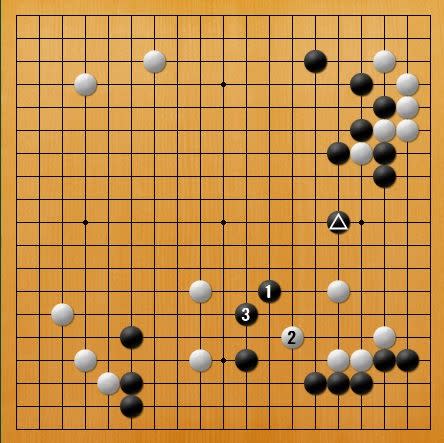

3図(実戦)

後に、右下に入って来た白を黒1、3と攻めることになりましたが、この時に黒△が白石に近く、プレッシャーをかけています。

これが隙のありそうな黒△のメリットです。

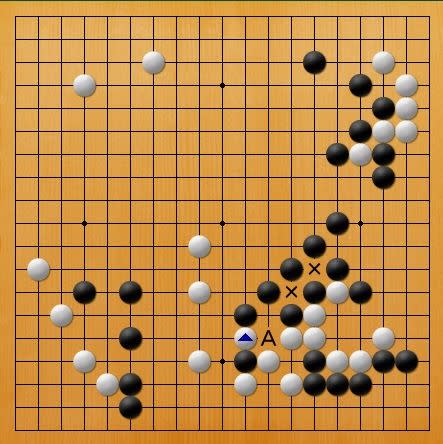

4図(実戦)

その後、白△までと進みました。

右下の白は脱出しましたが、地はあまり増えていません。

いわゆる、ダメをつながらされた格好ですね。

一方黒は×の所の白石を抜いて強力な厚みを得ていますし、右辺にもかなりの黒地ができそうです。

しかも、黒Aという強烈な狙いが残っています。

後にその狙いは実現し・・・。

5図(実戦)

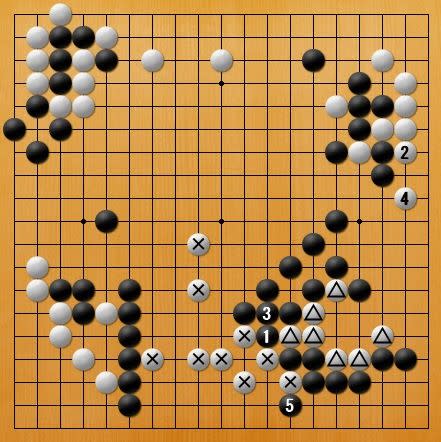

黒1、3となり、白△を取り込んでしまいました。

しかも、黒5とハネられてみると、白×の一団の眼がはっきりしません。

一方的な流れになりました。

この流れは、黒1の一手だけによってもたらされたものではありません。

ですから、実際に人間が黒1と打って上手く行くとは限らないでしょう。

しかし、人間には盲点となる所にも手はあるものだな、と感心した一手でした。

四谷大塚での囲碁入門教室は、無事3日間の日程を終えました。

大きなトラブルも無く、子供たちに囲碁のルールを覚えてもらうことができました。

四谷大塚のスタッフの皆様にもしっかりとした気配りをして頂き、大変感謝しております。

横浜校舎では1コマ1時間半の教室が1日2回、3日間で計6回行われました。

定員が1コマ50人ほどなので、300人近い子供たちが囲碁に触れたことになります。

囲碁を楽しいと思って、今後も続けてくれたら嬉しいですね。

さて、子供たちからパワーを貰って3日間頑張りましたが、流石に疲れました。

本日はブログだけ書いたら、休養に専念しようと思います。

そんな時、ネタ探ししなくて良いMaster対棋士シリーズは便利ですね(笑)。

今回登場するのは趙漢乗九段(韓国)です。

世界戦で何度も決勝まで進んでいる実力者です。

1図(テーマ図)

Masterの黒番です。

白1と打った場面ですが、白△に注目してみましょう。

この石は今のところはシチョウに取られていますが、白Aあたりに石が来ると逃げ出しが可能になります。

また、白BやCなどの当たりの強い手を打って来る可能性もあります。

それに対して、黒が逃げ出されないように白△を取っているようだと、黒△が痛んでしまいます。

そこで、後で困ったことにならないよう、予め白△の逃げ出しを防いでおくのが本手というものです。

具体的には、黒Dと抜いてしまうのが最も後腐れのない手です。

石をポン抜けるときはポン抜いてしまうのが基本ですし、まず悪手になることはありません。

ただ、近年のプロの対局では、ポン抜かずに黒Eと打つことが多くなって来ました。

将来白Dと逃げられても、黒Fから右下に追いかけるシチョウにすれば大丈夫ということですね。

白△が盤上に残るので、多少の心配も残ってしまうのですが、下方に対して影響力が強いというメリットがあります。

黒DとE、どちらが良いかは一長一短で難しいのですが、いずれにしてもどちらかを選ぶしかないと思われていました。

2図(実戦)

ところが、Masterは黒1!

これには驚きました。

たった1路の違いですが、Aのハザマが空いており、形が良くありません。

ですから、この手はまず棋士の発想には浮かばないのです。

しかし、考えてみれば白Aと来られたとしても黒Bと抜いておき、何も怖いことがありません。

仮に白C、黒D、白E、黒Fという進行になったとして、右上の黒が攻められる心配はありません。

むしろ、黒の勢力が黒Fまで伸びて得をしていることが分かります。

3図(実戦)

後に、右下に入って来た白を黒1、3と攻めることになりましたが、この時に黒△が白石に近く、プレッシャーをかけています。

これが隙のありそうな黒△のメリットです。

4図(実戦)

その後、白△までと進みました。

右下の白は脱出しましたが、地はあまり増えていません。

いわゆる、ダメをつながらされた格好ですね。

一方黒は×の所の白石を抜いて強力な厚みを得ていますし、右辺にもかなりの黒地ができそうです。

しかも、黒Aという強烈な狙いが残っています。

後にその狙いは実現し・・・。

5図(実戦)

黒1、3となり、白△を取り込んでしまいました。

しかも、黒5とハネられてみると、白×の一団の眼がはっきりしません。

一方的な流れになりました。

この流れは、黒1の一手だけによってもたらされたものではありません。

ですから、実際に人間が黒1と打って上手く行くとは限らないでしょう。

しかし、人間には盲点となる所にも手はあるものだな、と感心した一手でした。