皆様こんばんは。

まずはご報告があります。

私の処女作、「やさしく語る 碁の本質」の発売日が決まりました!

11月15日頃書店に並びます。

amazonでの購入ですと11月16日頃届くようです。

碁には様々な要素がありますが、基本をしっかり学ぶ事が上達への近道です。

そこで、本書は碁で最も重要な「石の強弱」に特化した内容になっています。

石の守り方、攻め方を系統立てて分類し、一つ一つ学べるように工夫しました。

初級者、級位者の方々は、布石や中盤でどこへ打って良いのか全く分からない、といった状況に陥りがちです。

しかし本書でしっかり学んで頂ければ、石が見当違いの方向へ行ってしまう事は格段に少なくなるでしょう。

有段者の方には、基本の確認としてご活用頂きたいですね。

強くなって色々な事ができるようになると、基本を疎かにしてしまいがちです。

しかし、基本はどれだけ強くなっても一番大事にしなければいけません。

勉強しているのに伸び悩んでしまう方は多いですが、基本を忘れている事が原因になるケースが多いのです。

本書の売りとしては、構成・記述など全て私自身の手で行っているという事です。

私がお伝えしたい事がそのまま書籍としてまとまっています。

文章力がどうかというと・・・それは皆さんがご存知の通りですね。

文章のプロではないので粗は多いかと思いますが、とにかく分かりやすく記述する事を心がけました。

あえて自分でハードルを上げますが、自信作です!

なるべく多くの方に読んで頂きたいと思っています。

宣伝が長くなりました

本日は攻めの方向についてのお話です。

当ブログでもよく出て来るフレーズですが、攻め上手になるためには避けて通れません。

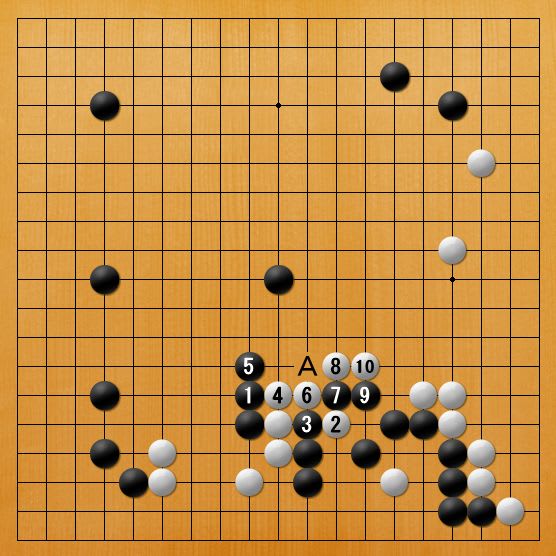

1図(テーマ図)

5子局です。

黒1と勢い良くボウシし、白は2とハザマを衝いて対抗した場面です。

黒はこの白をどう攻めたら良いでしょうか?

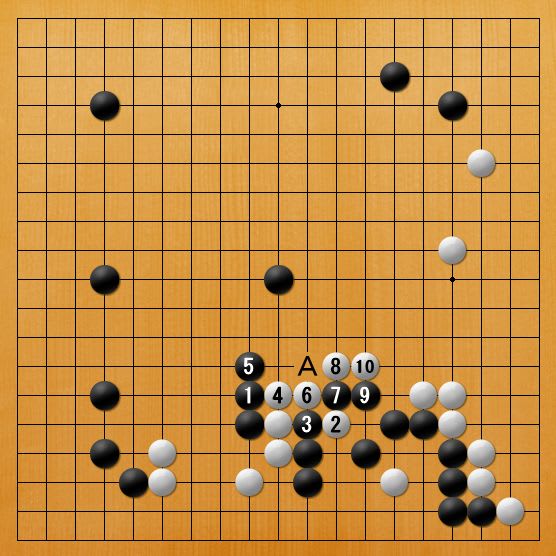

2図(失敗)

こういう形で黒1と押してしまう方が多いですが、白2と打たれて下辺の黒を痛めています。

所謂兄弟喧嘩ですね。

黒3、5の守りが必要ですが、その間に白6と悠々脱出してしまいます。

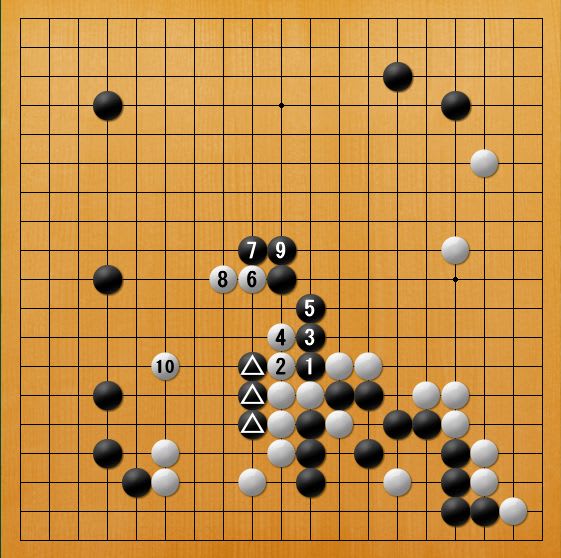

3図(失敗2-1)

実戦はこちらから押したのですが、これも失敗です。

白2と出られ、今度は黒△が弱くなっています。

4図(失敗2-2)

それでも黒1から一生懸命追いかけますが、白は当然逃げていきます。

白10までとなり、もう右辺白と繋がりそうです。

それは嫌だと、実戦は黒Aと切って行きますが・・・

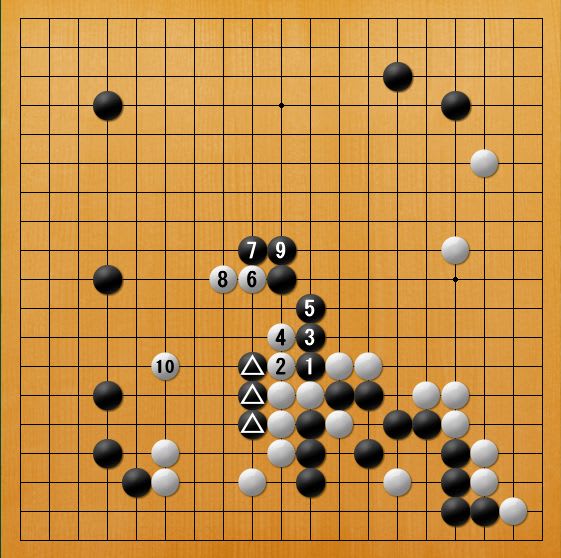

5図(失敗2-3)

白10となって、どんな状況でしょうか?

黒3子が攻められていますね

攻めの方向を間違えたのが原因です。

6図(テーマ図再掲)

テーマ図を再掲します。

つい白を追いかけたくなりますが、こういった場面ではまず手を止めて周囲を見渡しましょう。

黒の弱い石はないでしょうか?

黒は攻めによって何を得たいでしょうか?

そう考えると答えは浮かび上がって来ます。

7図(正解)

黒1が正解です!

弱い黒△と繋がるように打ちます。

同時に白の出口を塞ぐ攻めになっています。

自分の石を守りながらの理想的な攻め方です。

A方面に出られるのが気になるかもしれませんが、そちらはダメ場です。

白に打ってもらいましょう。

8図(続・正解)

白5まで、白はただダメを繋がっただけです。

一方黒の打った手は全て左辺一帯を盛り上げて大きなプラスになっています。

立派に攻めの効果が挙がりました。

石を攻める時にひたすら相手を追いかける方が多いですが、自分の弱い石にも気を使って攻めなければいけません。

考え方一つで5図になるか、8図になるかが変わってしまいます。

皆様もご注意ください!

あ、その考え方はもちろん本でも触れていますよ!(笑)

まずはご報告があります。

私の処女作、「やさしく語る 碁の本質」の発売日が決まりました!

11月15日頃書店に並びます。

amazonでの購入ですと11月16日頃届くようです。

碁には様々な要素がありますが、基本をしっかり学ぶ事が上達への近道です。

そこで、本書は碁で最も重要な「石の強弱」に特化した内容になっています。

石の守り方、攻め方を系統立てて分類し、一つ一つ学べるように工夫しました。

初級者、級位者の方々は、布石や中盤でどこへ打って良いのか全く分からない、といった状況に陥りがちです。

しかし本書でしっかり学んで頂ければ、石が見当違いの方向へ行ってしまう事は格段に少なくなるでしょう。

有段者の方には、基本の確認としてご活用頂きたいですね。

強くなって色々な事ができるようになると、基本を疎かにしてしまいがちです。

しかし、基本はどれだけ強くなっても一番大事にしなければいけません。

勉強しているのに伸び悩んでしまう方は多いですが、基本を忘れている事が原因になるケースが多いのです。

本書の売りとしては、構成・記述など全て私自身の手で行っているという事です。

私がお伝えしたい事がそのまま書籍としてまとまっています。

文章力がどうかというと・・・それは皆さんがご存知の通りですね。

文章のプロではないので粗は多いかと思いますが、とにかく分かりやすく記述する事を心がけました。

あえて自分でハードルを上げますが、自信作です!

なるべく多くの方に読んで頂きたいと思っています。

宣伝が長くなりました

本日は攻めの方向についてのお話です。

当ブログでもよく出て来るフレーズですが、攻め上手になるためには避けて通れません。

1図(テーマ図)

5子局です。

黒1と勢い良くボウシし、白は2とハザマを衝いて対抗した場面です。

黒はこの白をどう攻めたら良いでしょうか?

2図(失敗)

こういう形で黒1と押してしまう方が多いですが、白2と打たれて下辺の黒を痛めています。

所謂兄弟喧嘩ですね。

黒3、5の守りが必要ですが、その間に白6と悠々脱出してしまいます。

3図(失敗2-1)

実戦はこちらから押したのですが、これも失敗です。

白2と出られ、今度は黒△が弱くなっています。

4図(失敗2-2)

それでも黒1から一生懸命追いかけますが、白は当然逃げていきます。

白10までとなり、もう右辺白と繋がりそうです。

それは嫌だと、実戦は黒Aと切って行きますが・・・

5図(失敗2-3)

白10となって、どんな状況でしょうか?

黒3子が攻められていますね

攻めの方向を間違えたのが原因です。

6図(テーマ図再掲)

テーマ図を再掲します。

つい白を追いかけたくなりますが、こういった場面ではまず手を止めて周囲を見渡しましょう。

黒の弱い石はないでしょうか?

黒は攻めによって何を得たいでしょうか?

そう考えると答えは浮かび上がって来ます。

7図(正解)

黒1が正解です!

弱い黒△と繋がるように打ちます。

同時に白の出口を塞ぐ攻めになっています。

自分の石を守りながらの理想的な攻め方です。

A方面に出られるのが気になるかもしれませんが、そちらはダメ場です。

白に打ってもらいましょう。

8図(続・正解)

白5まで、白はただダメを繋がっただけです。

一方黒の打った手は全て左辺一帯を盛り上げて大きなプラスになっています。

立派に攻めの効果が挙がりました。

石を攻める時にひたすら相手を追いかける方が多いですが、自分の弱い石にも気を使って攻めなければいけません。

考え方一つで5図になるか、8図になるかが変わってしまいます。

皆様もご注意ください!

あ、その考え方はもちろん本でも触れていますよ!(笑)