小野雅裕慶応義塾大学助教授が東洋経済に書いている文章が、留学を考えている人には大いに役立つはずです。記録しておきましょう。

**********

胃が痛む「MITの競争生活」で学んだこと 市場原理で回るアメリカの大学院(東洋経済オンライン) - goo ニュース

2013年2月23日(土)08:20

新世代リーダーは、政治経済の分野だけに求められているわけではない。科学技術の分野にも、フロンティアを切り開く人材が必要とされている。当連載では、 航空宇宙工学という切り口から、新時代のリーダー像を探っていく。MITで航空宇宙工学の博士号を取り、NASAジェット推進研究所(JPL)への転職を 決めた筆者が、MITでの日々を振り返りながら、市場原理で回るアメリカの大学システムを解説する。

今回は身の上話をいったん中座して、アメリカの大学院の仕組みや研究、産学連携の状況についてお話ししようと思う。

市場原理で回るアメリカの大学の研究

アメリカの理系大学院生のほとんどは、学費免除(正確に言えば支給)のうえ、給料を月に20万円ほどもらいながら勉強している。「理系」に限らず、 経済学や言語学など、研究を主とする大学院プログラムでも同様だ。逆に医師免許(MD)を取るためのメディカルスクール(いわゆる医学部)は研究を主とし ないのでこの限りではない。もちろんアメリカのすべての大学院にこれが当てはまるわけではないが、少なくともトップスクールと呼ばれる上位数十の大学の多 くの博士課程の学生はそうだ。

僕もそうだった。マサチューセッツ工科大学 (MIT)の2012-2013年度の年間の学費は4万2050ドル、おおよそ390万円だ。僕は最初の半年だけ両親に払ってもらったのだが、その後は博 士課程を終えるまで一度も自分で払ったことがない。給料はというと、修士学生は毎月約2200ドル(約20万円)、博士学生は毎月2400ドル(約22万 円)をもらっている。アメリカではお約束のように年3%のインフレがあるので額面は毎年変わるのだが、現在の価値に換算すれば、僕は計3900万円ほどを 6年半のMIT在学中にもらったことになる。

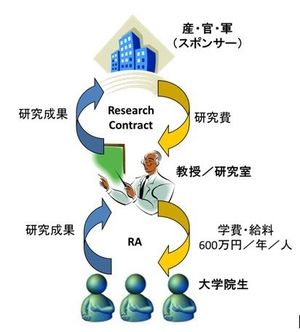

いったいどういう仕組みで一介の理系大学院生がこんな額のおカネをもらえるのか。それはresearch assistantship (RA)という制度だ。手っ取り早く言うと、先生が研究のアシスタントとして大学院生を雇うのだ。RAとして雇われた学生は、学費と給料をもらう代わり に、先生が満足する研究成果を出す責任を負う。

この関係を逆の視点から見れば、先生は学生を1人持つために年間600万円のおカネを払わなくてはならないということになる。

どこからそんなおカネが出てくるのか。それは、先生が産・官・軍などのスポンサーから取ってくる研究費である。アメリカの大学における研究費の主な 使途は学生を雇用する人件費なのだ。そして先生は研究費をもらう代わりに、期待される研究成果を上げる責任をスポンサーに対して負う。

まとめると、右図に示すように、アメリカの大学院における研究は、スポンサー、先生、大学院生が、おカネを仲立ちとした市場原理によって動いているといえる。

なお、アメリカの大学院生が学費と給料を支給される仕組みはRA以外にも2つある。ひとつがteaching assistantship (TA)で、これは授業の手伝いをして学費と給料をもらう仕組みだ。もう一つがscholarship、つまり返還義務のない奨学金である。ちなみに日本 でポピュラーな返還義務のある奨学金は、英語ではloan、つまり「借金」と呼ばれている。

アメリカの産学連携事情

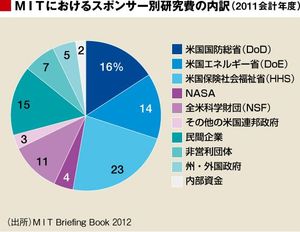

では、具体的にどのような場所から先生は研究費を取ってくるのか。MITが毎年発行している「MIT Briefing Book」にそれが詳しく報告されている。それによると2011会計年度にMITで使われた研究費の総額は6億6000万ドル(約610億円)、先生1人当たり平均して約6000万円で、そのスポンサー別の内訳は下図のようになっていた。

日本でも近年は「産学連携」の必要性が盛んに叫ばれている。しかし、アメリカの産学連携は日本のものとは少々性格が異なるように思う。私見だが、日 本の大学に研究費を出す日本企業は、比較的短期間で製品化に結びつく可能性の大きい研究を産学連携で行う傾向が強いように思う。一方、アメリカの大学に研 究費を出す企業は、数十年、時には100年のスパンでようやく実現するかどうかという研究テーマにもドカンと研究費を出す。

たとえば、僕の博士課程の研究はボーイングがスポンサーだった。その研究とは、Personal Transportation Systemという、いわば「空飛ぶタクシーサービス」に使うための自動化技術だ。このプロジェクトには僕を含めて2人から3人の学生が雇われていたか ら、ボーイングはこんな夢物語のような研究に年間2000万円弱を出していたことになる。

僕は博士課程の終盤でドイツの電機メーカーであるシーメンスからも研究費をもらっていた。seedling fundと呼ばれる1年限りの研究費で、額は大学院生の人件費1人分程度。抽象的なビジョンは提示されるが、具体的な目標もノルマも与えられない。研究者 に自由な発想で研究をしてもらい、将来に大木となりうる技術のseedling、つまり「苗木」を育ててもらうための先行投資である。

アメリカの長期的な視点で研究費を出す傾向は、国防総省、平たく言えば軍からの研究費にも当てはまる。日本で「軍事研究」と言うと、ミサイルや核兵 器など、人をじかにあやめるための、きな臭い技術ばかりが想像されがちだ。しかしアメリカでは、国防総省は短期的には直接軍事とは結び付かない基礎研究に も多額の研究費を出している。

少し古い統計だが、現在国務長官を務めているケリー氏など9人の上院議員から国防長官に宛てた1999年の書簡によると、1950年から1997年 の間にノーベル物理学賞を取ったアメリカ人の43%、ノーベル化学賞を取ったアメリカ人の58%が国防総省から何らかの研究資金を受けていたそうだ。

おカネをもらう代償としての競争

アメリカの大学院生が学費と給料を支給されながら勉強できることは、確かに恵まれている。しかし、その代償として厳しい競争がある。

日本では、学生は研究室に「配属」される。だから大学院に入りさえすれば、指導教員が見つからないということはありえない。だが、アメリカでは学生 は研究室に「雇用」される。だから、誰にも雇われない、つまり大学院に入っても指導教員が見つからないということが起こりうる。僕のMITでの最初の半年 がそうだった。

そのような惨めな学生は、興味のある研究をしている先生に自分からアポを取って会ってもらい、雇ってもらえるように自らを売り込む。いわば「就職活動」をするのだ。僕もこれをやった。正直、胃が痛んだ。その経験は次回に書くことにしよう。

一度雇ってもらっても、結果を出せない学生や怠けている学生は、卒業を待たずに解雇されることもある。

もちろん、学生たちはクビを切られないように必死で努力するから、解雇はそう頻繁に起こることではない。それにアメリカの大学の先生だって冷血動物ではない。

僕の先生も極力学生を守ろうとしてくれる人間味のある人だった。だが、彼にも学生を解雇せざるをえないときがあった。2008年の金融危機の後、そ れまで3人の学生をスポンサーしてくれていたボーイングが、研究費を2人分に減らしたのだ。僕は幸運にも生き残った。だが、一緒に研究をしていた友人の1 人が研究室を去らねばならなかった。

この仕組みは学生だけではなく先生も競争にさらす。まずもって、先生同士の競争に勝たなくては研究費を獲得することができない。研究室の定員は決まっておらず、学科が勝手に学生を配属してくれることもないから、研究費を取れなくては自分の学生を持つこともできない。

また、アメリカの大学の先生は夏休み期間中の3ヵ月は学校からは給料が払われないケースが多い。給料は教育の対価であるから、授業のない夏休み中は無給なのはある意味当然だ。だからその間は、自分が取った研究費から自分自身の給料を出さなくてはいけないことになる。

胃が痛む博士課程

無事に雇ってくれる先生を見つけたとしても、必ずしも博士号を取得できるとは限らない。Council of Graduate Schoolが1992年から2004年まで30の大学に対して行った調査によると、大学院入学後10年以内に博士号(Ph.D.)を無事に取得できた学生の割合は57%でしかないそうだ。

では、博士号を取るまでにはどのような関門があるのか。

まず最初に、qualification exam、直訳すれば資格認定試験がある。博士候補生(Ph.D. candidate)たる資格があるかどうかの試験である。これが大変厳しい。僕が在籍したMIT航空宇宙工学科では、落ちても翌年に2度目を受験できる が、3度目のチャンスは与えられない。合格率は学校や学科によって大きく異なるが、MIT航空宇宙では、通過するのは半分程度だと思う。落ちた人は修士号 のみをもらって退学することになる。ちなみにMIT航空宇宙での試験の内容は口頭試問とプレゼンテーションだ。僕の年まで筆記試験もあったが、その翌年か ら廃止された。

これを通過すると、thesis committee、つまり博士論文審査委員会というものを作る。自分の研究をよく理解してくれる先生3人から4人にお願いして、thesis committeeに加わってもらうのだ。半年に1度程度の頻度でcommitteeの先生たちを集めてプレゼンテーションを行い、研究の進捗を報告せね ばならない。

Thesis committeeの先生たちを満足させる研究結果を出すと、やっと博士論文の審査が始まる。その最後に行われるthesis defense、日本で言う「公聴会」では、博士課程で行ってきた成果を1時間ほどプレゼンテーションし、先生たちから質問を雨あられと浴びせられる。そ の攻撃からのdefense、つまり防衛に成功したら、晴れて博士号をもらえるのである。

日本では博士課程の修了要件は論文の本数を基準にすることが一般的だ。アメリカではそのような客観的な基準はなく、すべてはthesis committeeの先生たちの主観で判断される。

アメリカの大学院にはそもそも「学年」の概念がない。卒業の基準は何年大学にいたかではなく、純粋に先生たちが満足する研究結果が得られたか否かで あるからだ。だから、先に触れたCouncil of Graduate Schoolの調査によると、大学院入学後5年以内に博士号を取る学生は23%にすぎないそうだ。

要はマラソンと同じだ。マラソンは決められた時間だけ走るスポーツではなく、決められた距離を走るスポーツだ。足の速さはみんな違うから、2時間台 で走る人もいれば、5時間かけてゴールする人もいる。もちろん速いに越したことはないが、ちゃんと42.195 kmを走りきれば「完走」の栄誉を受けることができる。逆に何時間走ったところで、1 kmでも足りなければ完走したとは決して認めてもらえない。

競争社会に向いている人とは

アメリカの大学院の仕組みを端的に言えば、学生をつねに競争とプレッシャーにさらし続ける仕組みであると言える。

これを日本の仕組みと比較して優劣を議論するつもりはない。ましてや皆アメリカの大学院に行くべきだなどと言うつもりは毛頭ない。結局は、それぞれの人にとってどちらの仕組みがより合っているかの問題でしかない。

しかし、厳しい競争に勝ち抜き長期間のプレッシャーに耐えねばならないのだから、鉄のような意志と精神力を兼ね備えたスーパーマンのような人こそが、アメリカ式の仕組みに最も合っていると考えるならば、それは少し違う。

アメリカ人の大多数はアメリカの競争社会で生き抜いているわけだが、彼らみんながスーパーマンであるはずはない。平均的には日本人のほうがずっと勤勉で忍耐強い。それに、スーパーマンならばアメリカなんかに修行に行かなくとも成功できるだろう。

そもそも、文字どおり鉄の意志と精神力を持つスーパーマンみたいな人が、はたしてどれだけいるだろうか?

少なくとも僕はそうではない。僕は自分が人並み以上に努力家である自負はあるし、人よりも幾分か大きな夢があるから、相応に強い意志と精神力を持っているつもりではいる。

しかし、そんな偉そうなことを言ってはいるが、中・高や大学1、2年の頃は試験前以外は勉強をしたことがなかった。今でも論文や報告書はいつも締め 切りギリギリになって慌てるタイプだ。この東洋経済オンラインの記事だって締め切り日の深夜に必死で書いている。そして口先ではいつも忙しい忙しいと言っ ている癖に、気分転換だの情報収集だのと言い訳してついついFacebookやらTwitterなどを見て遊んでしまう。

こんなふうに、僕の根っこは怠惰で意思の弱い人間だ。競争に負けることへの不安や締め切りに追われるプレッシャーがなくては、100%の努力を継続できない人間だ。

そして失礼を承知で申し上げるが、あなたも自分の根っこを探ってみれば、多かれ少なかれ、怠惰で意思の弱い面が見つかるのではなかろうか。

責めているのではない。ライオンだって満腹のときに狩りなどしない。怠惰は悪ではない。人間の本性なのだ。

だからこそ、つねに努力せざるをえない環境に自ら身を置き、自分に努力を強制する必要があるのではなかろうか。元来怠惰なホモサピエンスに100%の努力を継続させる仕組みこそが、競争であり、プレッシャーであるのだと、僕は思う。

だから、アメリカの大学院のように競争本位のシステムに本当に合っている人とは、自分の夢や目標を実現するためにもっと努力せねばならぬと思う克己 心と、自分の根っこの深くに抱える人間的な弱さとが葛藤し、しばしばもどかしさを感じている、僕やあなたのような人なのではないだろうか。

**********

懐かしいです。1988年から1994年までアイオワ大学大学院哲学研究科に属していたとき、まさにここに書かれてある経験をしました。

1年目は奨学金をもらえなかったものの、2年目にFellowshipという返還義務のないもっともステイタスの高い奨学金をもらい、その後はTeaching Assistantship(TAないしはTA-shipと呼ばれる)をもらっていました。

PhDを取得するためのQualification Examも受けてパスして、PhD Candidateになれたものの、Phd Dissertation/Thesisを完成させきれずに6年の留学を終えて、日本に引き揚げてきたのです。PhDを取れなかった口惜しさから、留学準備を支援するこの英語塾INDECを作ったと言っても過言ではありません。

アメリカの教育システムは厳しいですが、やりがいがあります。がんばればがんばるだけ評価されます。小野先生がおっしゃるように、怠け者こそ行くべきところでしょう。日本の若いひとがアメリカで自己研鑽に励んでもらうことを願ってやみません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます