海とともに

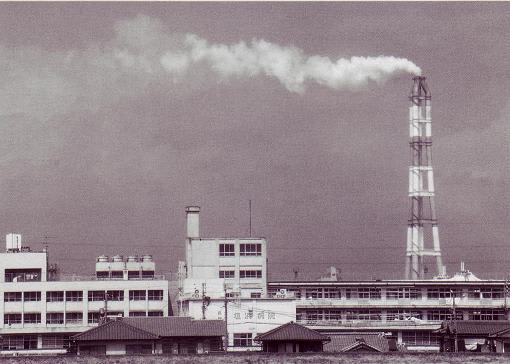

磯津

(撮影 2013年)

四日市の海では、漁や養殖がおこなわれてきましたが、沿岸部に工場が建設されるようになると工場排水による汚染が問題となりました

。

1958(昭和33)年頃から、伊勢湾の魚は石油臭いと言われるようになり、1959(昭和34)年、第一コンビナートが本格稼動しはじめると、その年の暮れから「臭い魚」の漁獲が増えます。1960年頃には、異臭魚のとれる範囲が四日市の沖合4キロまで達するようになりました。東京築地の卸売市場で「厳重な検査が必要」といわれ、返品や買いたたきによって大きな被害を受けました。

三重県は、異臭魚の原因を究明するために、伊勢湾汚水調査対策推進協議会専門調査委員団を設置します。コンビナートの各工場から油分のふくまれた排水や遊離硫酸、水溶性硫化曹達などが湾内に排出されたことで、硫化物、水酸化物、硫酸塩、硫酸水素が発生しているとし、「油脂分が異臭の少なくとも原因である」と指摘しました。汚染物質が魚に与えた影響は、単に表面への付着だけではなく、魚の体内にまで吸収されたものと考えられました。

磯津では、バッチ網漁(船びき網漁)がさかんで、マイワシ、カタクチイワシ、イカナゴ(コウナゴ)などが獲れます。また、海産物の加工場もたくさんありました。

伊勢湾の汚染を解決するために、法律による規制と水質汚濁状況の監視がすすめられました。1966(昭和41)年、四日市と鈴鹿は、水質保全法による規制水域となり、その後、水質汚濁防止法、三重県公害防止条例により工場等に対する排水規制を強化する一方、県・市・四日市港管理組合が協力して水質汚濁状況を監視しています。

四日市市 市政概要 平成24年度版より

1971(昭和46)年

1974(昭和49)年

(1970年代写真 提供 澤井余志郎さん)

2013年2月記