ESP32は、シリアル通信ポートを3個持っています。UART0,UART1,UART2です。

各ポートのピン割り当ては、

--------------------------------------------------

UART0

RXD0 --- GPIO3

TXD0 --- GPIO1

--------------------------------------------------

UART1(デフォルトでは使用不可)

RXD1 --- GPIO9

TXD1 --- GPIO10

--------------------------------------------------

UART2

RXD2 --- GPIO16

TXD2 --- GPIO17

-------------------------------------------------

となっています。(UART1の使用法は、Qiitaのサイトをご覧ください。)

Arduino IDEは、シリアルモニタを持っていますので、まずそれからテストします。

シリアルモニタで使用されるポートは、UART0です。

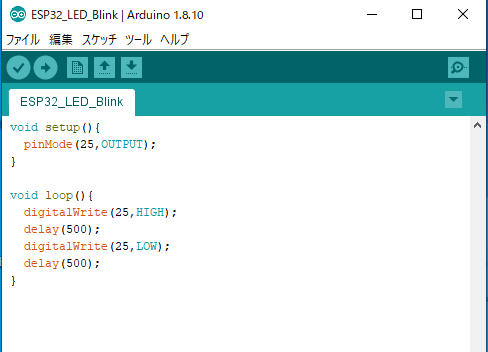

次のようなスケッチで、エコーバックテストをしました。

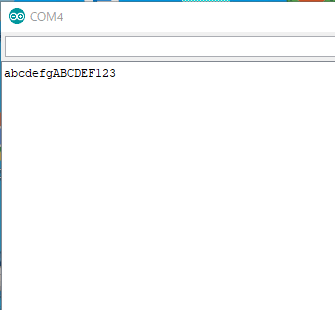

シリアルモニタから送信した文字が表示されます。

通信速度を上げてテストをしてみると、500000bpsまで通信できました。

UART0のRXD0(GPIO3)をPicoScopeで見てみると(500000bpsの時)

という感じです。アイドリング時は、HIGHレベルで、スタートでLOWに下がります。

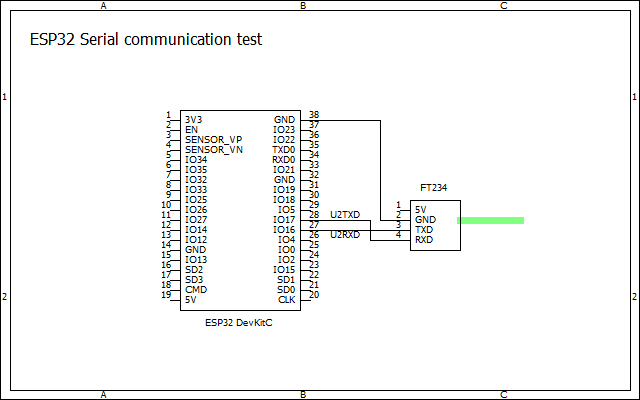

次に、UART2を使ってパソコンと通信してみます。

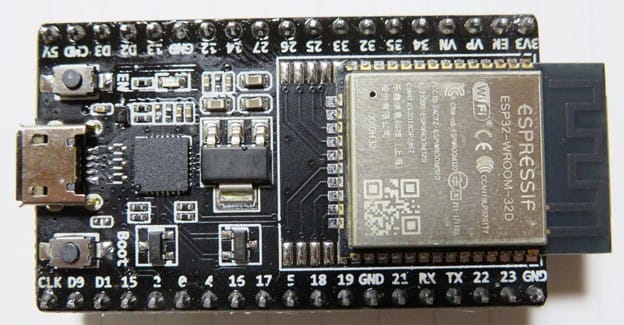

接続回路図です。GPIO16(U2RXD)とGPIO17(U2TXD)とUSBシリアル変換モジュールFT234を回路図のように接続します。

パソコン側の通信ソフトは、定番のTeraTermで通信速度は115200bpsとします。

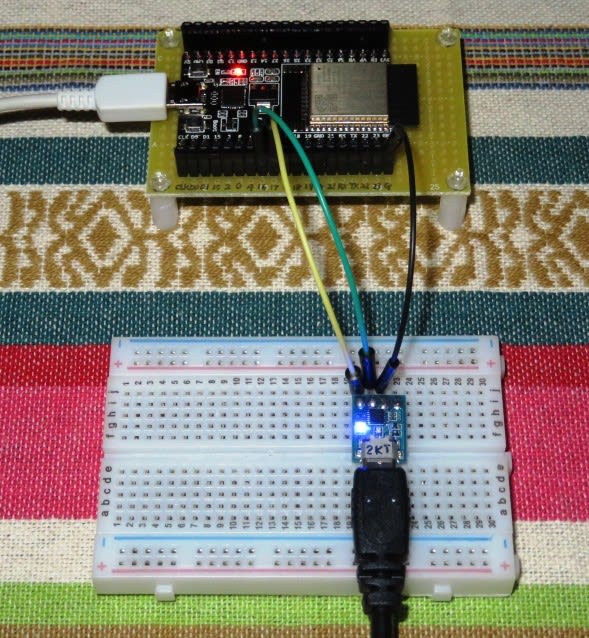

ブレッドボードです。

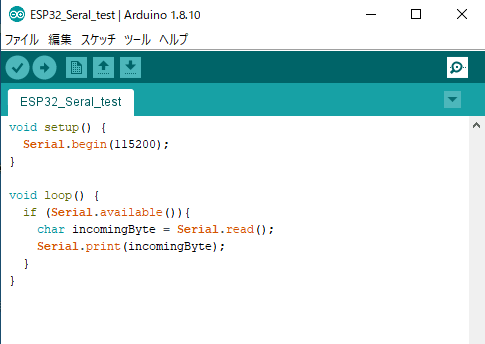

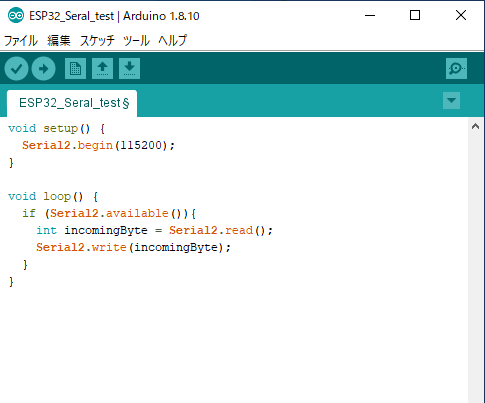

スケッチです。UART2の時は、Serial2とします。

TeraTermの画面です。キーボードから入力した文字がESP32に送られて、同じ文字が送り返されます。