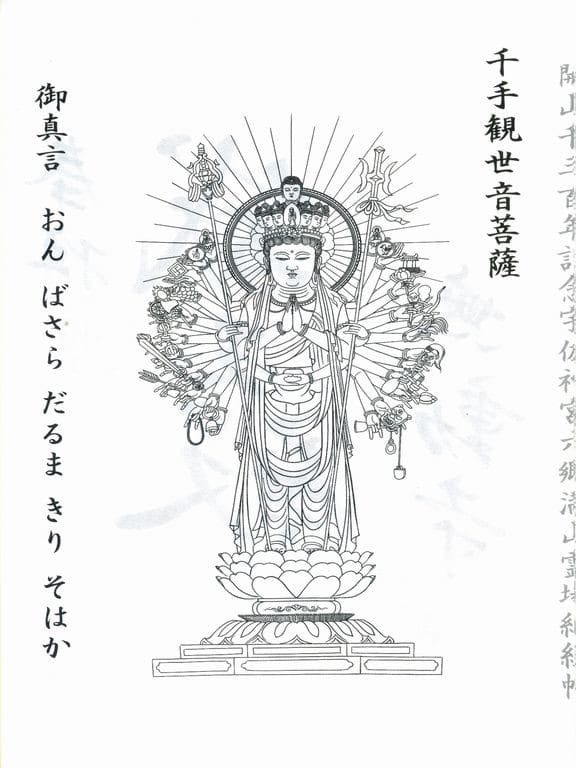

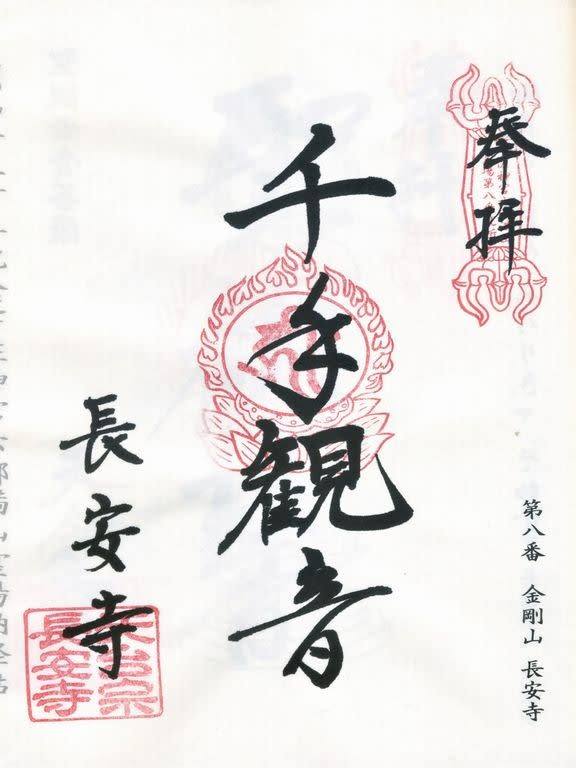

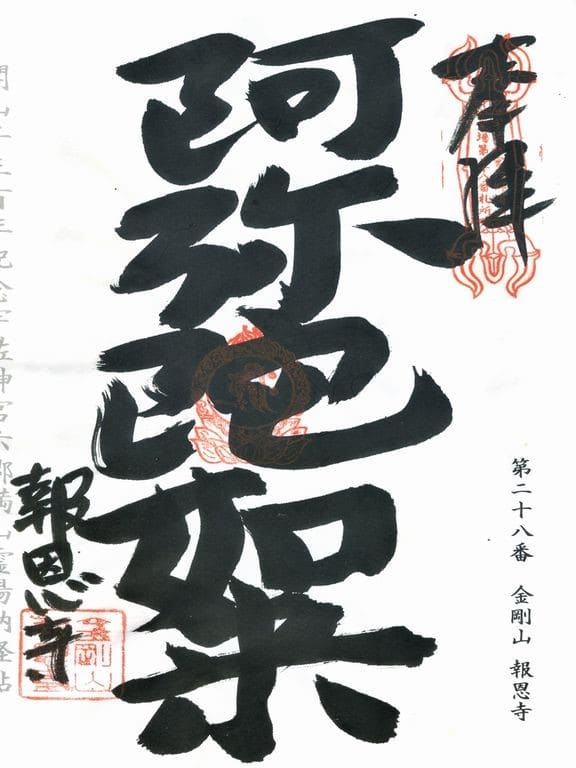

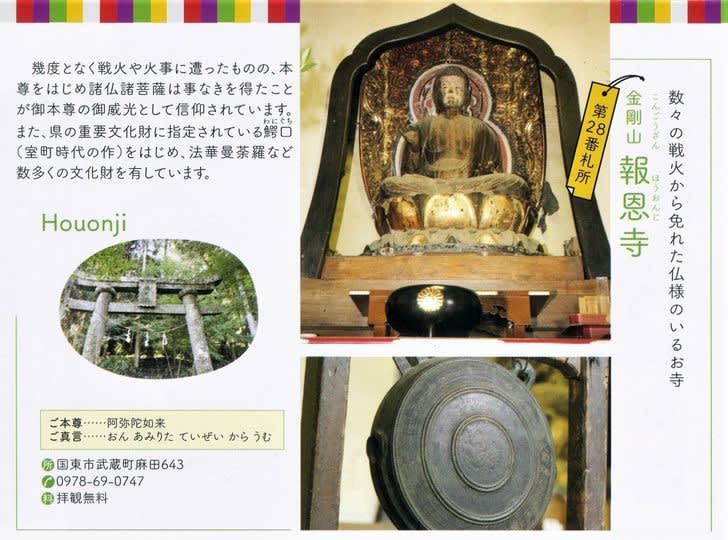

第28番報恩寺は、元和年間(1615~1624年)に再興され現在の御堂は

天保九年(1838年)消失の後再建されたものである。幾度となく戦火や火事にあうも、本尊はじめ諸仏諸菩薩はことなきを得たのも

御本尊の御威光として信仰されている。また、県の重要文化財に指定されている鰐口をはじめ法華曼荼羅など数多くの文化財も有している。

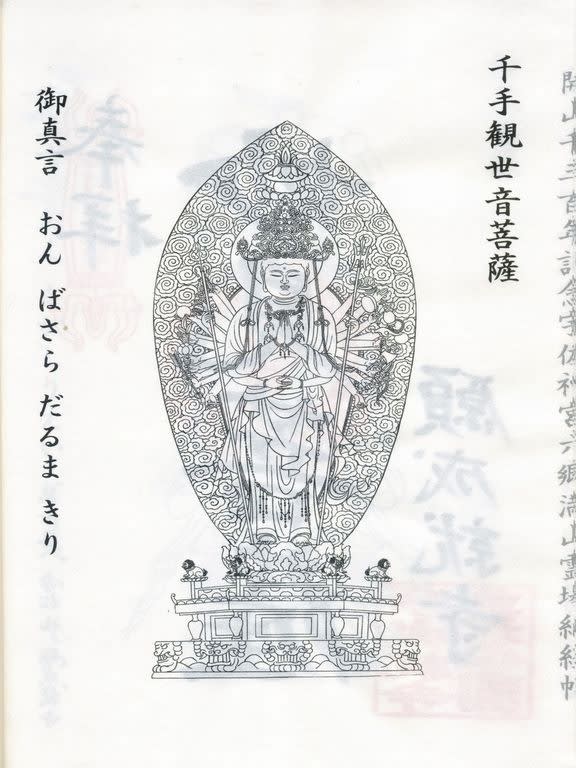

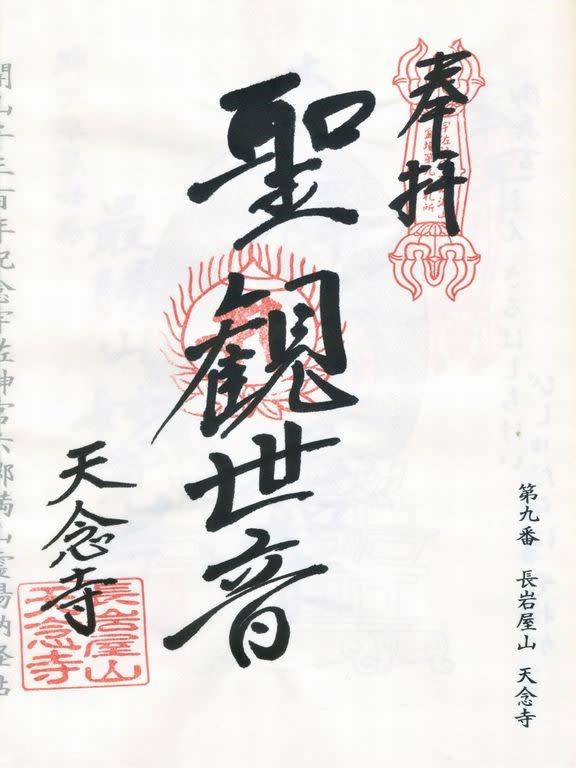

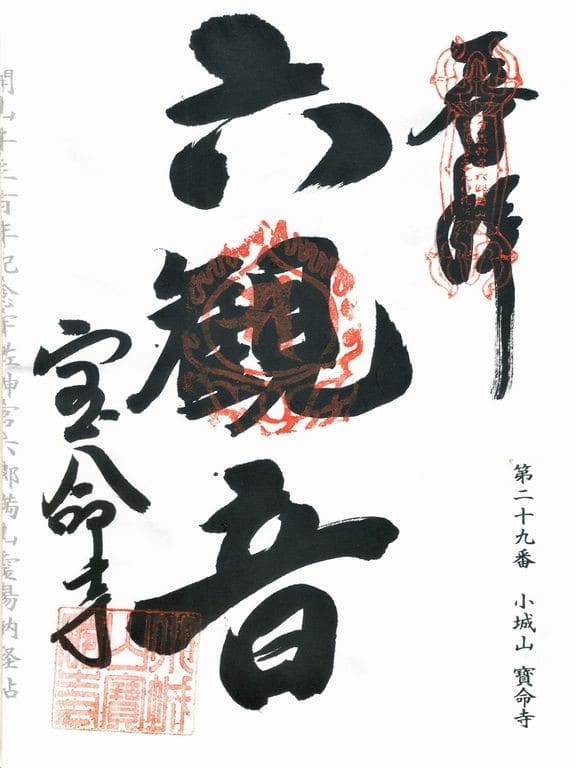

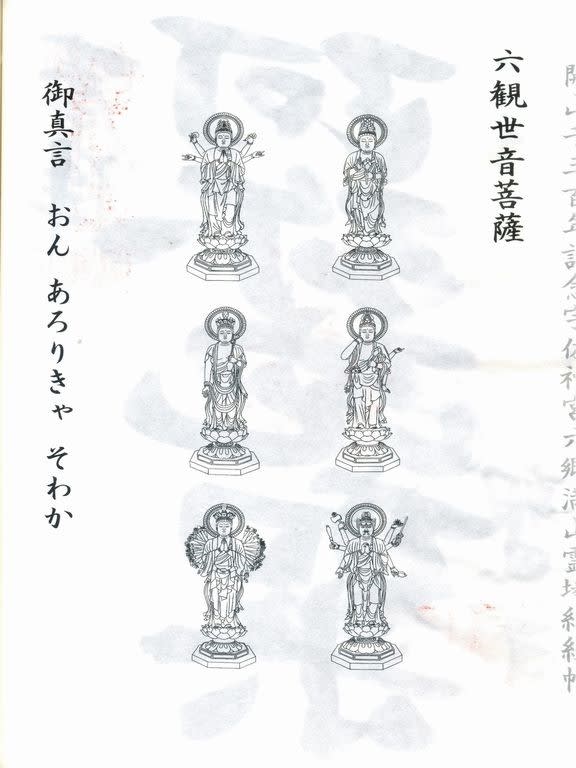

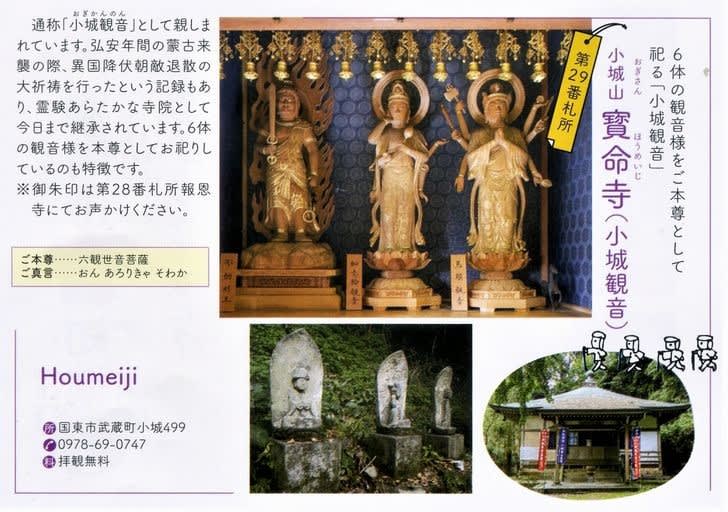

第29番寶命寺は、通称「小城観音」として信仰され、弘安年間の蒙古来襲のさい、異国降伏朝敵退散の大祈祷を行ったという記録もあり

霊験あらたかな寺院として今日まで継承されております。本尊は六観音をお祀りいたしております。奥之院である観音堂は昭和57年に焼失の後、

再建された御堂で毎年春の大祭には地元をはじめ県内外より多くの参拝者が訪れます。

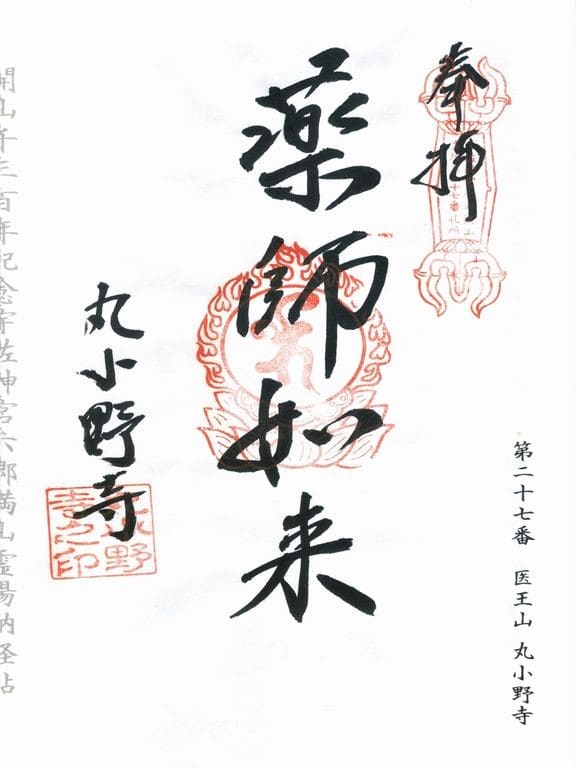

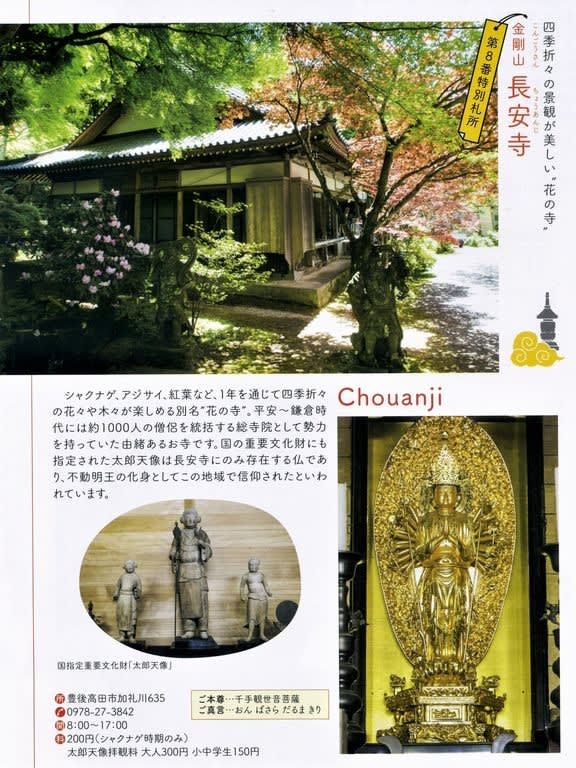

金剛山 報恩寺

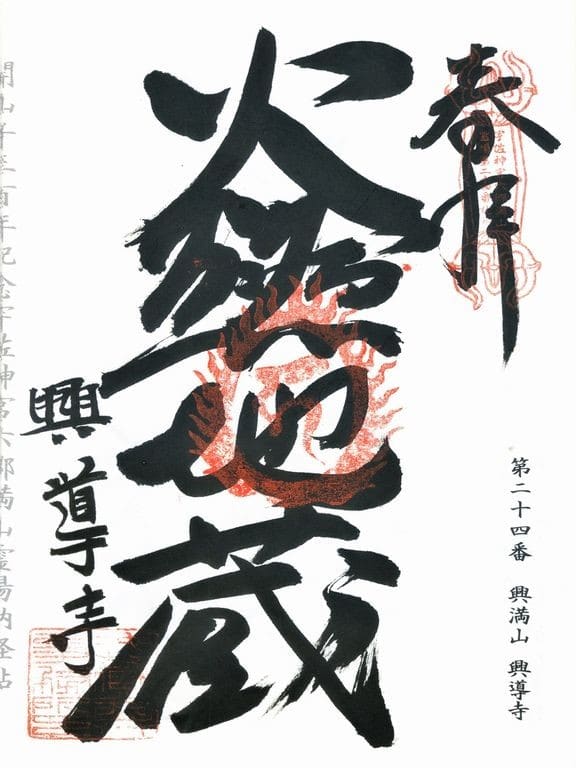

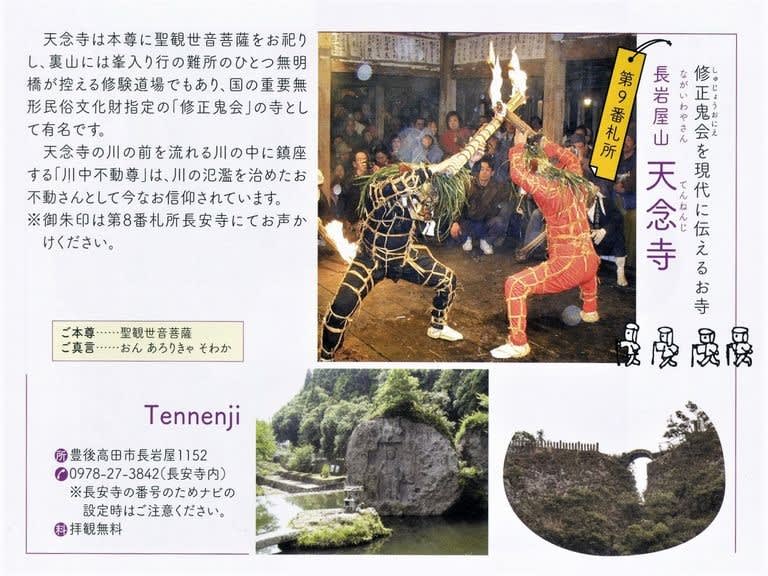

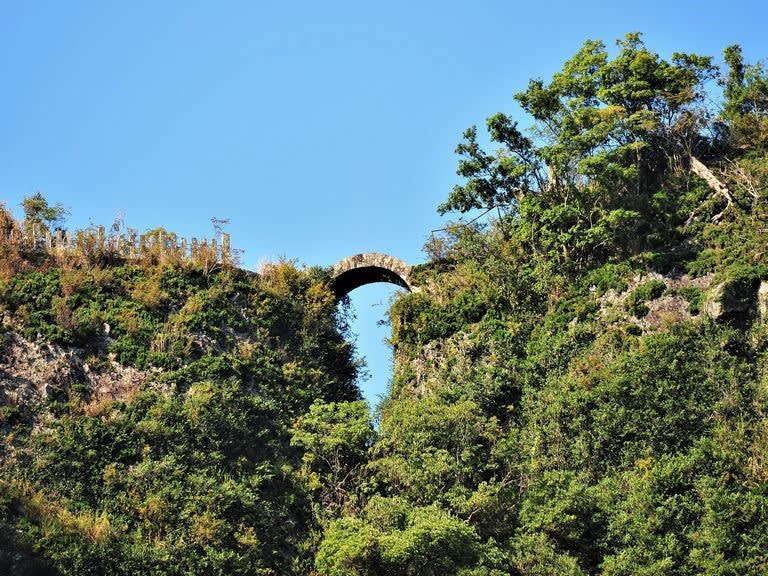

小城山 寶命寺

パンフレットより。

パンフレットより。

金剛山 報恩寺。

寶命寺奥の院(小城観音)。