由緒

『関東のお伊勢さま』と親しまれる当宮は、明治初年に国費を以て創建された神社であり、

神奈川県の宗社、横浜の総鎮守とされています。

かつては、久良岐郡戸部村の丘陵に鎮座されていましたが、神社名、創建年代共に不明です。

明治維新後、神仏分離、国家神道の時代を迎え、当地横浜が国の貿易の要として開港されるに及び、

人々の心を1つにし、外国との国柄の違いを胸に刻み、国家の鎮護を祈る事を目的に、

明治3年4月14日、時の神奈川県副知事井関盛艮氏が太政官に対し建白書を送り、

『伊勢山に皇祖の御社を勧請あれば、高麗の宮殿を創立し、国家の鎮護を祈り、人民をして、

崇敬胆仰せしめん』との布告を戴き、社殿を始め、境内の整備が開始されました。

翌年4月15日、社殿並びに境内施設が竣工し、正遷宮が執り行われ、

横浜の町を挙げての初めてのお祭りは壮大華美を極めた様子でした。

また、この時、地名も野毛山から伊勢山へと変えられました。

明治5年の太陽暦採用に伴い例祭日は5月15日と改められ、

戦前の御祭礼には市内官公庁を始め、会社、工場、学校に至るまで休日となり、

まさに市民を挙げてお祝い申し上げたとの事です。

当初の氏子総代は大谷嘉兵衛・幸兵衛、茂木惣兵衛、箕田長二郎、近藤良薫氏など、

日本の経済・政界に君臨された横浜の重鎮たる人々で、

以後も横浜の名士の方々が総代に就任されています。

一の鳥居。

二の鳥居。

注連柱。

拝殿。

境内舎(杵築宮/子之大神)。

境内舎(大神神社磐座)。

太鼓楼。

照四海。

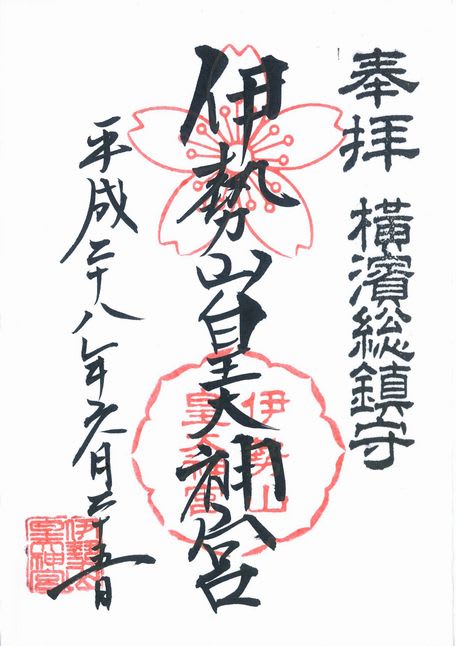

御朱印。