鵜飼というとすぐ頭に浮かぶのは岐阜の長良川だ。でも、これは長良川ではなく甲斐の国(山梨)の石和川での話。ネット検索すると全国に鵜飼をやっている所は13か所ある。昔は川鵜を捕まえてやったが今は海鵜を使うそうだ。鵜は家畜ではなかった。天然の鵜を捕まえて来て魚を呑み込めないように首をくくり、飛べないように羽の一部を切るのだそうだ。可哀想に。

でも、鵜にとってはちっともかわいそうではない。人間に保護されしかも食い物も保証されている。人を見て逃げて行かなくてもいいだけでも鵜にとっては幸せだ。そう、うちのワンちゃんと一緒。でも我が家のワン公は威張りちらして私を噛みついてばかりいるのだが。

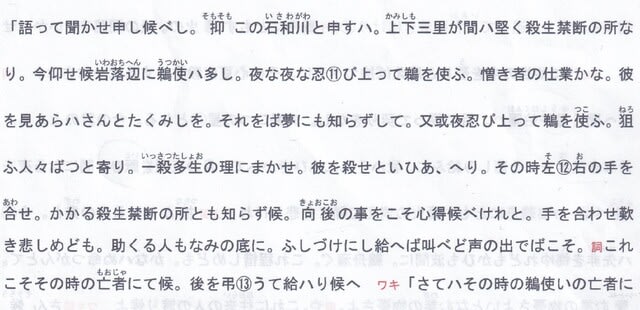

謡本には「ワケ」というのがある。棒線を引っ張てあるのがワケで候文のある所にあるそうだ。ワケはダシ(三角の印)の前3字めからハッて謡い、ダシの後2次目目を上げて謡うと説明してある。ハルとは大きな声を出すと思ってそのように謡ってきたが、カセットで再生してみるとどうも違うようだ。ネットで調べてみると謡や掛声の音高を高くすること。「もっとハッて」のように用いる。謡は上音・中音・下音が音階の柱になって...と書いてある。が、私にはそのようには聞こえない。難しい。私は「大きくはっきり謡う所」と理解したが、それでいいのだろうか…。

旅の僧は以前会った事がある。その時、鵜を捕まえてはいけない、と諭した。

候文が盛んに出てくる。横に線を引っ張ってある所をワケという。ワケは候文の所にあるとは今まで気が付かなかった。

多くの土地の人が見張っているとは夢にも知らず、鵜を捕まえていたら、大勢の人がパッと出てきて筵に包まれて川底に沈められた。

石和川は禁漁区になっていたようだ。

旅の僧は河原の石を拾い、その一つ一つに経文を書いて弔った。

謡本を見ていると難しい仏教の言葉がいっぱい出てくる。謡の勉強をしているというより仏教の勉強をしているようだ。

今月も謡曲教室はお休み、いつになったらみんなに会えるのか。

法話会

神社は宗教かという話が出てきた。

町内会から神饌袋が廻ってくる。私たちは外から移り住んできた者ばかり、地元の神社とは何のかかわりもない。それでもお金を出さなければいけないのかと。仏さまとは関係のなさそうな話題が出た。どうしたものか。

後で思った。神社とは国を纏めるため朝廷が造ったもの。それ以前にも神社の様なものがあったが、これらを日本の国の神として祀ったのだ。どこの町にいても日本人なら大事にしなければならない。私たちの神様である。これを無視する人は日本人ではない。神社は日本人がコミュニケーションを取る場として大きな役割を持っていると思う。宗教以上の意味をもっていると思う。