皆様、こんばんは。

事務局です。

12月2日の一宮市内は、風が強い、青空がきれいな天気になりました。

本日の寺西は、現場作業、一宮商工会議所様での講習会でした。

講習会は、同会ビジネス支援センターIMの森様が講師となって、「小規模事業者持続化補助金申請駆け込み寺」というお題目で、補助金申請書類の書き方などのお話を聞きました。

森様は経験豊富ですので、お話を聞くだけでも、価値があると思います。

引き続き、山形県酒田市にあります、「山居(さんきょ)倉庫」様のお話を書いていきます。

前にも書きましたが、倉庫は現在、12棟残っています。

酒田市役所寄りから、1号棟、2号棟、3号棟と、倉庫に番号が付いているお話しも書きました。

1号棟は現在、「庄内米歴史資料館」に改装されています。

前にも書きましたが、庄内米に関する資料や農具などが保存されて、解説付きで展示されています。

冬は雪が積雪して、観光客の数が減ることから、資料館は長期休館します。

休館日は12月29日から2月末日までになっています。

2号棟から10号棟までは、庄内米が保管されており、倉庫は現役です。

5号棟と6号棟の間には、屋根のない、広い通路があり、通路の奥には、三居(さんきょ)稲荷神社様が鎮座しています。

上の写真は、6号棟西側から神社を見ています。

上の写真は、6号棟西側から5号棟と通路を見ています。

11号棟から12号棟までは、「酒田夢の倶楽(くら)」という名称の酒田市観光物産館になっています。

物産館は、11号棟が「華の館」、12号棟は「幸の館」と名付けてられていました。

11号棟と12号棟の間には、オープンテラスが設けられており、テーブルとイスが複数、置かれており、ケヤキ並木を見ながら、休憩することができます。

華の館は、黒色の落ち着いた内装で統一された、民芸品や工芸品を販売しているスペースでした。

コースター・箸・靴べらなどの小物の木工品や、酒田の伝統の技

「組子(くみこ)細工(※1)」、

「磯草塗(いそくさぬり※2)」、

「光丘彫(こうきゅうぼり※3)」

の各種製品が並んでいました。

※1.最近は「木のレース」と呼ばれており、釘を使わずに、木と木を組み合わせて、様々な模様を表現する伝統技術です。

和室の障子や欄間などの建具に使われます。

※2.新潟県の塗り師が手法を考案して、温海(あつみ)、鶴岡、酒田へと伝承された漆器の1つです。

ちなみに、新潟漆器は、秋田県能代市の「春慶塗(しゅんけいぬり)」が伝わって、新潟で漆器が作られるようになったそうです。

新潟漆器は日用品が中心だったそうで、のちに蒔絵の技法を取り入れて、「磯草塗」や「金磨塗(きんまぬり)」が、高級漆器として、日本海沿いに流通していった、ということです。

※3.酒田本間家の産業奨励策で作られた伝統木工品です。

庄内砂丘にクロマツの防風林を、私財を投じて築いたのは、本間家三代目当主様です。

強風で倒れた防風林や伐採されたクロマツを、処分するのではなく、木工品として再生しています。

昭和初期に衰退したそうですが、昭和後期、木工職人様のご尽力により、「酒田光岳彫」として復活したそうです。

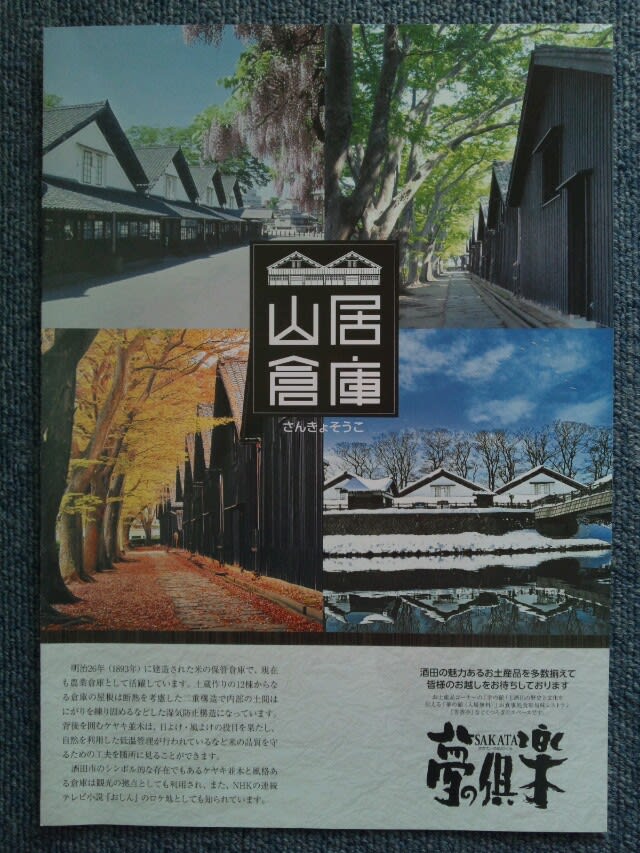

上の写真は、山居倉庫を紹介するリーフレットです。

その他、縁起物の「傘福(かさふく※1)」や、山形の花といえば、紅花(べにばな)を使った小物、「紅花染(※2)」のネクタイやハンカチなどが並んでいました。

※1.酒田市周辺で飾られる「吊るし飾り」で、赤色に塗られた和傘の下に、小さな飾り物吊るした縁起物です。

江戸時代後期頃より、庶民の間で広がり、傘に幕を張り、神社仏閣に奉納祈願したそうです。

子孫繁栄の願いも込められている、というお話しも聞きました。

傘福は、福岡県柳川市周辺に見られる「さげもん」、

静岡県賀茂(かも)郡東伊豆町(伊豆稲取)周辺で見られる「つるし飾り」

を含めて、「三大吊るし飾り」として知られているそうです。

※2.紅花染は、草木染めの1つで、「最上紅花」の花ビラから抽出した、赤色染料で染めた生地のことをいいます。

次回に続きます。

明日はお食事会のため、ブログをお休みします。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。