OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカ[1-2]を用い、金星[5]の直焦点撮影を試みた[3-4]。

また、Windows環境において、RegiStax6[6-7]を用いて、撮影画像のスタック処理、および、Wavelet処理[8-9]を試みた[15]。

しかし、Wavelet処理パラメータが適切でなかったためか、あまり良い結果が得られなかった[15]。

今回は、Wavelet処理パラメータを変更し、比較的良好な結果が得られたので、その結果について記す。

(1)画像処理概要

ここでは、前回の処理手順[15]との差分のみを記す。

・Wavelet処理

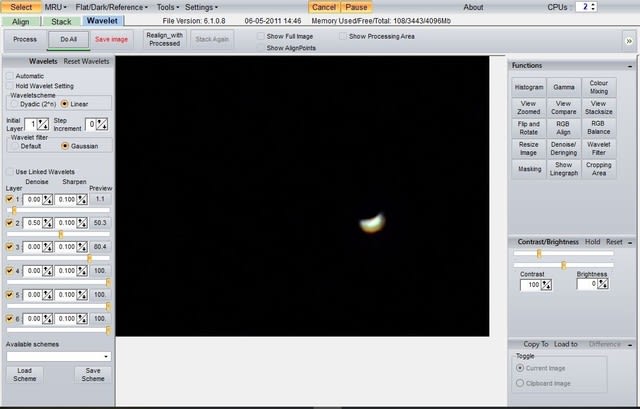

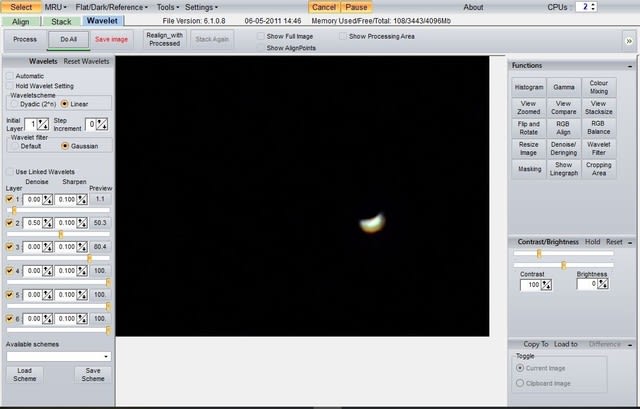

RegiStax6のWavelet処理では、基本的にデフォルト値(Linear、Gaussian、Layer1、Contrast/Brightness)を用いたが、ここでは、Layer2、3、4、5、6のPreview値をそれぞれスライダで50、80、100、100、100程度に設定した。また、Layer2のDenoise値を0.5に設定した。

(2)画像処理結果

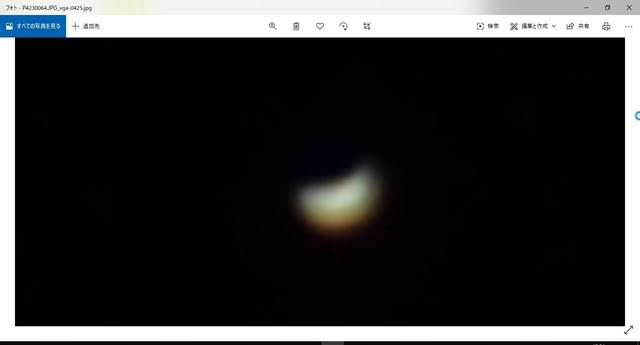

2020-04-23 19:36 金星(等級:-4.5、視半径:17.3")[13]

OLYMPUS E-PM2, コルキットスピカ 420mm F10.5

Sモード, ISO200, 420mm x2(デジタルテレコン), F10.5, 1/400 sec, MF, 太陽光

※同じ撮影条件の3枚のjpeg画像を、RegiStax6でスタック処理のみ実施

RegiStax6のWavelet処理画面

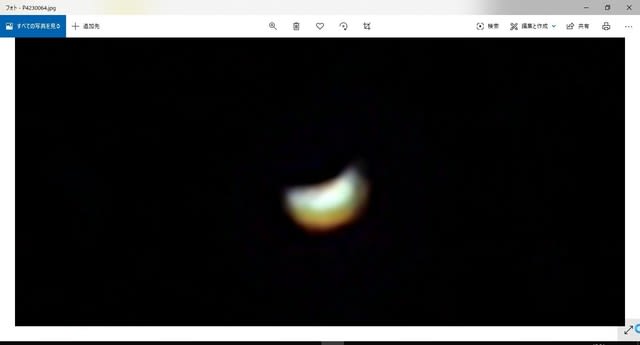

2020-04-23 19:36 金星(等級:-4.5、視半径:17.3")[13]

OLYMPUS E-PM2, コルキットスピカ 420mm F10.5

Sモード, ISO200, 420mm x2(デジタルテレコン), F10.5, 1/400 sec, MF, 太陽光

※上記の処理後、Wavelet処理を追加して実施

・対物レンズ口径:40mm

・ドーズの分解能:2.90"[14]

・イメージセンサ分解能:3.68"相当[14]

(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm[14])

(3)画像評価・比較

RegiStax6でスタック処理のみ実施(拡大)

RegiStax6でスタック処理およびWavelet処理実施(拡大)

(4)まとめ

金星の撮影画像に、RegiStax6を用いてスタック処理、および、Wavelet処理を試行した。

RegiStax6のWavelet処理パラメータの内容の理解は十分ではないが、今回撮影した金星のような領域の小さい単純な画像においても、適切なWavelet処理パラメータを設定すれば、画質向上に有効であることが確認できた。

参考文献:

(1)コルキットスピカ

(2)コルキットの楽しみ方

(3)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影-goo blog

(4)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(8)-goo blog

(5)金星-Wikipedia

(6)RegiStax6

(7)RegiStax-Wikipedia

(8)ウェーブレット-Wikipedia

(9)ウェーブレット変換-Wikipedia

(10)OLYMPUS E-PM2と遊星號を用いた直焦点撮影(4)-goo blog

(11)ImageMagick

(12)ImageMagick-Wikipedia

(13)今日のほしぞら-国立天文台暦計算室

(14)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog

(15)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(9)-goo blog

(16)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(5)-goo blog

(17)ドブソニアン望遠鏡とイメージカメラで金星を撮影しました-goo blog

また、Windows環境において、RegiStax6[6-7]を用いて、撮影画像のスタック処理、および、Wavelet処理[8-9]を試みた[15]。

しかし、Wavelet処理パラメータが適切でなかったためか、あまり良い結果が得られなかった[15]。

今回は、Wavelet処理パラメータを変更し、比較的良好な結果が得られたので、その結果について記す。

(1)画像処理概要

ここでは、前回の処理手順[15]との差分のみを記す。

・Wavelet処理

RegiStax6のWavelet処理では、基本的にデフォルト値(Linear、Gaussian、Layer1、Contrast/Brightness)を用いたが、ここでは、Layer2、3、4、5、6のPreview値をそれぞれスライダで50、80、100、100、100程度に設定した。また、Layer2のDenoise値を0.5に設定した。

(2)画像処理結果

2020-04-23 19:36 金星(等級:-4.5、視半径:17.3")[13]

OLYMPUS E-PM2, コルキットスピカ 420mm F10.5

Sモード, ISO200, 420mm x2(デジタルテレコン), F10.5, 1/400 sec, MF, 太陽光

※同じ撮影条件の3枚のjpeg画像を、RegiStax6でスタック処理のみ実施

RegiStax6のWavelet処理画面

2020-04-23 19:36 金星(等級:-4.5、視半径:17.3")[13]

OLYMPUS E-PM2, コルキットスピカ 420mm F10.5

Sモード, ISO200, 420mm x2(デジタルテレコン), F10.5, 1/400 sec, MF, 太陽光

※上記の処理後、Wavelet処理を追加して実施

・対物レンズ口径:40mm

・ドーズの分解能:2.90"[14]

・イメージセンサ分解能:3.68"相当[14]

(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm[14])

(3)画像評価・比較

RegiStax6でスタック処理のみ実施(拡大)

RegiStax6でスタック処理およびWavelet処理実施(拡大)

(4)まとめ

金星の撮影画像に、RegiStax6を用いてスタック処理、および、Wavelet処理を試行した。

RegiStax6のWavelet処理パラメータの内容の理解は十分ではないが、今回撮影した金星のような領域の小さい単純な画像においても、適切なWavelet処理パラメータを設定すれば、画質向上に有効であることが確認できた。

参考文献:

(1)コルキットスピカ

(2)コルキットの楽しみ方

(3)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影-goo blog

(4)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(8)-goo blog

(5)金星-Wikipedia

(6)RegiStax6

(7)RegiStax-Wikipedia

(8)ウェーブレット-Wikipedia

(9)ウェーブレット変換-Wikipedia

(10)OLYMPUS E-PM2と遊星號を用いた直焦点撮影(4)-goo blog

(11)ImageMagick

(12)ImageMagick-Wikipedia

(13)今日のほしぞら-国立天文台暦計算室

(14)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog

(15)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(9)-goo blog

(16)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(5)-goo blog

(17)ドブソニアン望遠鏡とイメージカメラで金星を撮影しました-goo blog