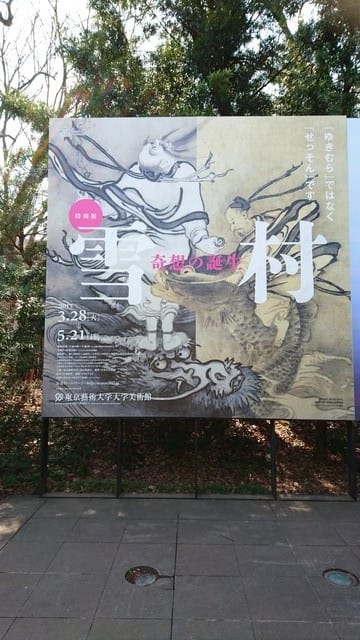

桜が咲き始める上野公園は人が一杯でした。前日まで雨が降って寒かったので開花宣言はされていたけどまだほんの僅か早咲きの桜が咲いているだけでしたが、それでもまだ赤い蕾の桜の木々をバックにポーズを取る東洋から来た観光客を見かけました。

そんな3月28日、展覧会初日に鑑賞してきました。

雪村周継(せっそんしゅうけい)は室町時代の15世紀終わり(1489~92年)北関東の戦国武将の家に生まれ、子供時代に禅寺に入門し出家、戦国時代を経て安土桃山時代の始まりの16世紀後半(1570~90年の間に没する)まで生き抜いた人。

北は会津若松から南は小田原までの東日本で活躍した画僧です。

雪村の作品は、江戸時代の画家尾形光琳や戦国時代から江戸時代の一大主流派になった狩野派の絵師に影響を与えていき、江戸末期から明治にかけて活躍した橋本雅邦や狩野芳崖も雪村の作品を愛し影響を受けたそうです。

奇想の画家と展覧会では紹介されていたけれど、そんなに癖の強い絵とは思いませんでした。 筆さばきはとても巧みで描き味が鋭かったり柔らかかったりと自在で正統派な描き方をしている。そして、細部まで神経を行き届かせ近寄ってみると味わい深く、しかも大胆な構図をもつ。

発想や構図の大胆さや斬新さが”奇想”という言葉で表現されているのだろうと感じました。

戦国時代、武士として生まれた雪村は多くの人の戦争での生き死にを、また周辺の田畑が荒れ人々が犠牲になったり途方に暮れる様子を目の当たりにしたと思います。そのためか、雪村の作品にはこの世の凄まじい様子を越えた静かな理想の世界を描いた作品が多かったです。そして人物や生き物もちょっとユーモラスで親しみやすい。戦乱の世の中をしなやかに生き描いた人。

時折着彩がされた作品もありましたが水墨画を中心に描かれてました。

また日本画の作品は紙か絹地に描かれてあるので展示期間が短く、この展覧会も大きく2期に分かれて展示品を入れ替えるそうで、私は前期の作品を鑑賞しました。また前期、後期の展示の中でも作品の入れ替わりが一部行われるそうです。

会場に入って最初に展示されてた作品は、薄い布の向こうに展示され、その薄い透けた布には尾形光琳の《紅白梅図屏風》が印刷されてました。

《欠伸布袋(あくびほてい)・紅白梅図》茨城県立美術館 通期展示

この三福対の作品は真ん中に布袋さんが描かれてますが、両隣の紅白の梅の配置といい枝ぶりといい、真ん中に描かれている布袋さんのポーズがまた光琳の描いた川のシルエットと似ているし、先ほどの布に印刷されていた《紅白梅図屏風》が似てるのがわかりました。

(参考にのせます)

(参考にのせます)光琳さんは雪村の作品を参考にしていたようです。

布袋さんのリラックスした様子が微笑ましい

他に布袋さんと唐子達と一緒にのんびりしている絵もありのほほんとした味わいがありました

雪村は最初は仏画を学んでいてとても精巧に模写した作品もありました。

《滝見観音図》茨城・弘願寺 前期展示

同じ弘願寺にあるお手本を模写した作品。もとの作品と少し違うのは、観音様が少し微笑んでいるような優しいお顔になり、画面下に描かれている善財童子のお顔が下を向いて拝礼していたのが上を向いて観音様を仰ぎ見ているポーズに変わったことです。

この作品はそんなに大きくなく、お手本の作品に負けないくらい繊細で鋭い線で描かれていて技術のすばらしさを感じました。

が、それだけではないことを後から気づきました。

観音様に不思議な既視感はあったのです

そう、なんとなく感じていたけどそのままにして、2週間たってはっきり感じました

(参考に載せます)

(参考に載せます)狩野芳崖《悲母観音》1888(明治21)年

狩野芳崖の絶筆作品で見上げる大きさの作品です。この作品と構図が似ていて、さらに観音様のお顔の向きや優しい表情とおひげの生え方と、そしてはだけた胸に瓔珞をかけている姿がよく似ているのです

実は狩野芳崖のこの作品より5年前に描かれた1883年の作品《観音》はもっと滝見観音とお顔が似ています。

確かに狩野芳崖は雪村の影響を受けてますね

そして静物や生き物もかわいらしく描かれていました。

《柳鷺図(りゅうろず)》東京・静嘉堂文庫美術館 前期展示

小さな作品ですが、鷺の羽のふわふわ感がかわいらしい。

《百馬図帖》より 茨城・鹿島神宮 通期展示

鹿島神宮の奉納された馬の絵。線で馬の量感を表し、肥えた胴体とシンプルな脚、そして蹄の表現が、先日鑑賞したラスコーの洞窟画を思い出します。

《猿猴図》個人蔵 前期展示

蟹に対するお猿の強気な表情がまるでいたずらっ子の顔のよう。

他にも鮮やかに着彩された蟹、そして池から顔を出す異様に大きい鯉が描かれた屏風絵などが展示されてました。野菜の水墨画もあり、ほっこりとした優しい雰囲気の作品でした。

風景は、実際の風景というよりも、理想の世界を描いていました。

長い絵巻物になって描かれたり、大きな屏風に描かれたりしているので、パソコンの小さい画面では迫力や細部の味わいがでないのが残念です。

《金山寺図屏風》茨城・笠間稲荷美術館蔵 通期展示

大きな画面に空想上の山寺が描かれてます。 かなり細かく描かれていて、階段の一段一段、瓦の一枚一枚も描かれていて人がお寺に向かおうと登っていくのが描かれ、部屋の中で人がたたずんでいるのも描かれてます。

こちらは屏風の向かって右から2番目に描かれた小舟の拡大写真。信仰の気持ちをもってこの金山寺に向かっている人たちなのでしょう。

帆に風を受けて波に揺られて船が進んでいる様子が小さいながらも感じられます

《山水図》、そして中国の景勝地を空想して描く《瀟湘八景図》も沢山展示されてました。

その中の1点

《瀟湘(しょうじょう)八景図》宮城・仙台市博物館 前期展示

穏やかで戦争のかけらも感じない。人は粛々と暮らしている。

しみじみとした味わいを感じました。

画面もしっとりとした湿気と空気を感じて、後の明治時代に岡倉天心が唱えた没骨画法(朦朧体)はすでに雪村で行われていたのだなと思いました。

そして人も好きだったようです。人、というより超人を多く描いてますが、ちょっとユーモラスで親しみやすい。そして壮快。

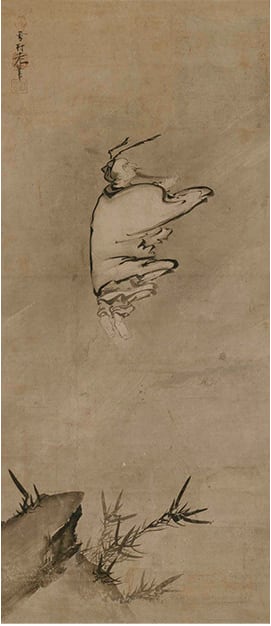

《列子御風図(れっしぎょふうず)》公益財団法人アルカンシエール美術財団 前期展示

風を利用してふわりと宙に浮く中国の仙人

「風がわが身に乗っているのか、わが身が風に全く意識しない境地に達しえた」

宙に浮いたため足がぶらんとなり、足の裏が見えてます

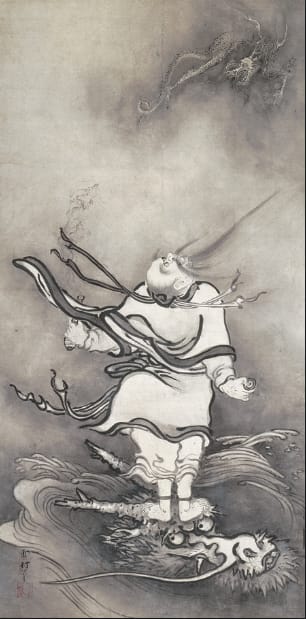

《呂洞賓図(りょどうひんず)》大和文華館蔵 前期展示

この作品にお会いしたくて展覧会前期に参りました。

呂洞賓も中国の仙人。海の波から現れた龍の頭の上に乗り、靄の向こうの龍と対峙してます。手にした水瓶の栓をあけ、その中から現れた煙は2匹の龍の姿と変化して空の龍に向かっているように見えます。体からひらめくひげや紐や帯が左右にたなびいているので、呂洞賓自身が気を発しているのかもしれないと展覧会の説明に書かれてました。私は対峙する龍から発した局地的な風をバーンと受けてるように見えました。その爽快感!けれどそれにしては水瓶から出た煙の龍は普通に上に立ち上っているのです。目はぎょろっと空の龍を見て首を上にあげ、舌を出し、何とも不思議です。人智を越えた存在にまで呂洞賓は達してしまっている。

一度見たら忘れられない強い魅力を発している。まさしく”奇想”

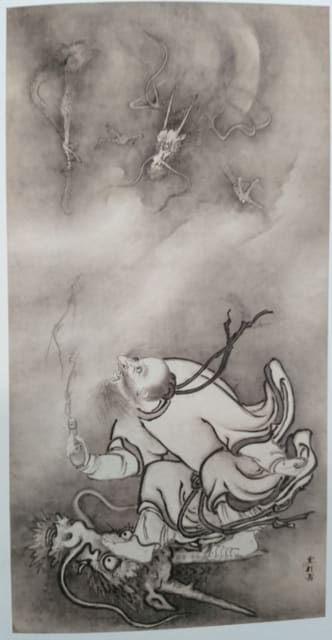

《呂洞賓図》 前期展示

こちらの呂洞賓図は最近発見され今回が初公開だそうです。

でもこの絵柄は狩野派の絵の手本としてずっと継承されてきたそうで、この展覧会でも狩野常信が描いた摸本に描かれていました。

上下に渦があるように見えて陰陽の太極図を思い起こしました

《蝦蟇鉄拐図(がまてっかいず)》東京国立博物館蔵 前期展示

二副で一つの作品

自分の魂を飛ばす李鉄塊。口から息を吹くと小さなご本人の魂がそれに乗って飛んでいってます。

対する蝦蟇仙人は三本足の蝦蟇を妖術で操ってこちらも強い息を吹いています。

どちらの仙人も楽しそうで大らかな明るさを感じました。

後期には大きな鯉に乗って飛翔する《琴高仙人・群仙図》の展示もあり、自画像もあり魅力的な展示があるそうです。

戦国の厳しい時代を生き抜いた人だけど、その絵には明るさと世の中のしがらみを越えて新たに踏み込んだ境地を感じました。

東京藝術大学美術館にて5月21日まで開催(前期3月28日~4月23日、後期4月25日~5月21日)

その後

MIHO MUSEUMにて8月1日から9月3日まで開催されるそうです