10月9日に新国立美術館にて鑑賞しました。もう開催期間が過ぎてしまいましたが忘備録の気持ちを込めて印象に残った作品をいくつか取り上げてみたいと思います。

展覧会は19世紀後期のフランス絵画の作品を展示してました。

最初の展示室にはマネの作品が並んでました。マネの作品が19世紀美術とその後の美術へ影響を及ぼし、そしてオルセー美術館としてもマネの作品が最重要であることを著しているのではと感じました。

その中でも一際存在感があり、私も一番お会いしたかった作品が・・

エドゥアール・マネ「笛を吹く少年」1866年

ナポレオン三世による帝政時代、軍楽隊が組織され、少年楽隊員も存在したそうです。

この少年もその一員ではないかと言われてるそうです。楽器の名前はファイフ。かなり甲高い音色だったそうで、戦意高騰のためおおいに使われたそうです。

道理で笛を構えている姿が自然体で決まってます。展覧会の休憩室で実物のファイフも展示されてました。

少年が笛を吹くときの癖なのか、ようく見ると足のつま先を少し上にしていて足でリズムを整えているように見えます。どうもこの少年が本当に笛を吹いている様子をマネは絵にしたように思えます。

この「笛を吹く少年」ですが、私が中学生の時に読んだ少女漫画を思い出すのです。

萩尾望都の「ポーの一族」シリーズのなかの一遍で、たしか題名も「笛を吹く少年」でした。

主人公の吸血鬼の少年エドガーが「笛を吹く少年」と同じ服同じポーズで描かれた絵が存在したという話でした。「笛を吹く少年」という絵自体は子供向けの図鑑で存在は知ってましたが、当時はマネもモネもわかってませんでした。

「ポーの一族」シリーズはとても好きな作品で、後に出版された装丁本全3巻のうち第1巻と第2巻を持ってます。なぜか第3巻を買わなかったのでその3巻に入っているこの物語を確認できないでいますが、今もエドガーの笛を吹く少年の姿を鮮明に覚えてます。子供心にも萩尾望都さんは物語も絵もすごい漫画家だと思ってましたが、その絵は本物の絵画みたいに見えて、色合いも美しく自然にエドガーが少年の絵として成り立っていました。

実物は意外と大きい絵で近くで見ると画家の筆さばきも見えて本物の絵を前にするのはやはり感慨深いです。

マネが敬愛するベラスケスの肖像画にならい地面も背景も曖昧ながら色加減で奥行を感じます。

筆遣いは大きく影はよく見ると様々な色を使ってますが基本的に黒か茶系で、平面的な描きかたと言われるけど人物の形や描写がほぼ正確なので、ちょっと離れてみると少年が浮き上がって見えます。まるでカラー写真に写っている人物のようにリアルでした。

展示室は違いましたが、マネとモネが白を基調にした絵を描いてあったのが興味深かったです。

エドゥアール・マネ「読書」1865年

クロード・モネ「かささぎ」1868~69年

どちらも微妙な白の違いを描き分けてます。マネの輝くような白の美しさ、モネの湿度を含んだ白の美しさが素敵。

時代は少し遡ります。

レアリズム絵画より

ジャン⁼フランソワ・ミレー「晩鐘」1857~59年

この有名な絵も実物で見れました。クールベの描く農家の一家の絵もありましたが、この時代の農業は厳しく貧しかった。

ミレーの絵は激しくないし主張も強くないけれど、汗して働き静かに祈る姿に神宿る美しさを感じます。

歴史画より

エリー・ドローネー「ローマのペスト」1869年

天使が戸口で死神に指示して杖でこづいた数だけそこの家から死人が出るという寓話・・・現在、世界的にこの絵が他人事でない状況になっている・・・

ジャン⁼レオン・ジェローム「エルサレム」1867年

キリストと泥棒が磔刑にされた姿を斜めに描かれた影だけで示すのが新鮮。遠くから人(信者かな?)が彼らを見ている

そして、ホイッスラーのとても有名な作品

「灰色と黒のアレンジメント - 画家の母親 」1871年

抑えた色調ですが、無限に広がるような色彩の幅を感じさせる美しい作品。ホイッスラーの母への親愛の気持ちが静かにしみじみと伝わってきます。

壁や床や、掛けられた額絵の縦と横の幾何学的な線に控えめな風情の母親が画面を斜めに配し、椅子に座り膝のラインがくっきりと階段上に表れて、人物画であることを考えなくて見ても、灰色と黒とポイントの白がリズミカルな画面構成を作っています。

この絵を見れて良かったです。

(翌年ホイッスラー展でまたこの作品に会えると期待して、その時にこの作品を載せようと思いましたが、残念ながら展示されませんでしたので、改めてこの美しい作品をここに記します)

印象派の時代に入ります。

ギュスターヴ・カイユボット「床に鉋をかける人々」1875年

この作品はレアリズム絵画のコーナーで紹介されてました。オルセー美術館の印象派コレクションはカイユボット氏が寄贈した作品を主にしているのは有名

構図や人の動きの面白さとともに汗して働く人々への敬意も感じます。

アルフレッド・シスレー「洪水のなかの小舟、ポール=マルリー」1876年

セーヌ川の水を氾濫させるほどの大雨が止んで青空が見え地面に溢れた水面を明るく反射して輝くような美しさに見えます。すっきりした色合いに清涼感も。

でもきっと、いろいろな被害もあり、大変な思いをした方も多くいられたのでしょうけど。

クロード・モネ「サン・ラザール駅」1877年

いかにも印象派らしい作品。この絵は何度も来日して展覧会で鑑賞してます。見ていつも思うのは煙を吐いている黒い機関車の向かって右隣り、煙でかすんでいるけどうっすらと黄緑色の機関車が見えます。

その機関車がまるで「機関車トーマス」に出てくる機関車パーシーに見えて、頭の中で「機関車トーマス」のテーマ曲が流れてくるのです。

モネはほかに最初の妻のカミーユさんの死に顔を絵にした作品も展示されてました。

モネの美しい色遣いをもってしても薄いベールを通して描かれたカミーユの顔色は死の色合いで、多分少し硬直が始まっている様子でした。

奥様の死に顔に美を見出したのではと思ったし、また画家としてこれまでたくさんの絵のモデルになった画家の妻への精一杯の手向けの気持ちがこもっている気がしました。

印象派の絵とは違いますが同時代の画家の作品がとても良かったです

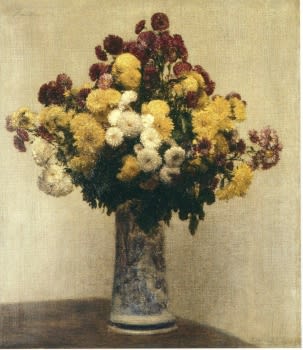

アンリ・ファンタン⁼ラトゥール「花瓶のキク」1873年

ラトゥールは花の絵を多く描いていて、人気があったそうです。静謐で美しい。18世紀の画家シャルダンの絵と通じるものを感じました。

古典絵画やロマン派、レアリズム絵画にも影響を受け、印象派の画家とも親交があり、アメリカ人画家ホイッスラーと親しかったそうです。

ホイッスラーの色合いとも似ている。

アンリ・ファンタン⁼ラトゥール「デュプール家の人々」1878年

黒衣を着てあまりに神妙な表情の家族なので、何事かあったのかと思ってしまったのですが、そうではなく奥様のご実家の家族の肖像なんだそうです。

アンリ・ファンタン⁼ラトゥール「テーブルの片隅」1872年

小さい画像しか見つからなかったですが、当時の文化人の集団肖像画だそうです。特に向かって左端にいる二人はヴェルレーヌとランボーなんだそうです。

ラトゥールがすっかり気に入ったので展示されていた作品3点をすべて載せました♪

まだまだいい作品がいっぱいありました。

最期の展示室は再びマネの作品がありました。

エドゥアール・マネ「ロシュフォールの逃亡」1881年

ニューカレドニアに島流しされたロシュフォールが仲間と小さな船で大海原に脱出、遠くに見えるオーストラリア船に救出されアメリカに渡ったニュースをもとに描いた作品。

病魔に苦しんでいた晩年の作品で、まるで船に乗っているのがマネのように見えて小舟でこの世から船出したように思えて、遠くに見える船が向こうの世界からのお迎えのように見えました。

「指輪物語」でも主人公たちが自分たちの世界から去るときに船出すると表現しますもんね。

この絵でもって展覧会が締めくくられてました。

会場に入るときに入場制限がありましたが、そんなに待たされず、会場内も案外スムースに鑑賞できました。

とても見応えがありました。