小林秀雄 講演 『本居宣長』を刊行するまで

この講演で、小林は『本居宣長』(昭和52年)については、<一言も言い残したことはない。読んでくれさえすれば良い>と言い切っていることから『本居宣長』刊行直後には、本居宣長については、新たに文章を書くつもりは全く無かったことが判る。ところが、実際には二年ほどたってから「本居宣長補記(Ⅰ)」、「本居宣長補記Ⅱ」という二つの文章が相次いで発表され、この二つの文章だけを収録した113ページの薄い単行本『本居宣長補記』が、『本居宣長』と同じ装丁で昭和57年に出版されたのであった。

これは。一体どういうことなのであろうか。

この小林の心変わりの裏には何があったのであろうか。

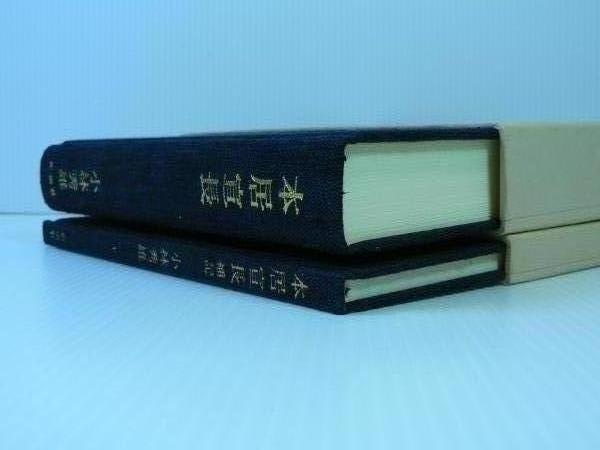

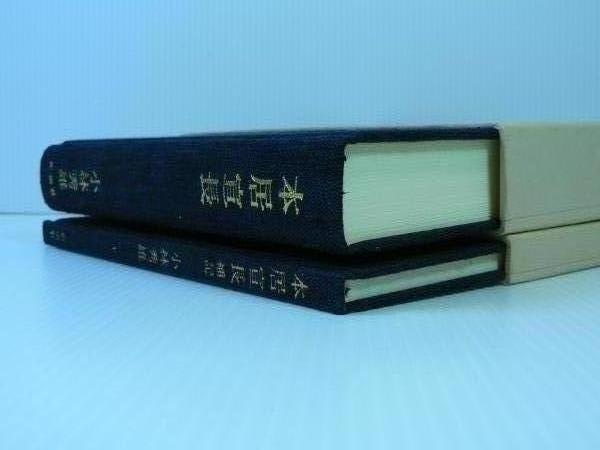

出版された『補記』を『本居宣長』と並べてみると、この二冊は厚さがいささかアンバランスで、私の眼には誠に不格好に映る。無様と言っても良い。いまさら増補版を出す訳にはいかなかったのであろうが、逆に言えば、この不格好さは、小林の心変わりの唐突さを、そのままに”かたち”として表しているとも言えようか。

この”小林の心変わり”というものをつらつら考えていたある日の事、『本居宣長』が日本文学大賞を受賞した翌年である昭和54年に「補記(Ⅰ)」に続いて発表された「本の広告」という文章を読み返していたところ、以前に漫然と読んでいた時には全く気づかなかった、この”心変わり”の基となったであろう事実認識が書かれているのに今更ながらに気付いたのであった。やれやれ。

『本居宣長』は、小林も述べているように定価四千円で最終的に十万部を売り上げ、総売上高としては四億円という数字を誇っている。出版不況の現在からはこの数字の意味するところはなかなか想像するのは難しいが、当時出版元の新潮社は自社販売もしていたので、販売開始時には新潮社の前に長蛇の列が出来たというのがニュースになったほどである。今でいえばアップルの新製品発売時と同じような状況だった訳で、真偽のほどは判らないが、お歳暮として贈られたとか、パチンコの景品として並んでいたというような話もあったように記憶している。言うなれば一出版物という枠を超えて社会現象にまでなっていた訳だが、この現象を小林自身どう見ていたかが、この文章には書かれていたのであった。

<さて、この宣長の教えに従って、言わせて貰う事にしたいが、私の本は、定価四千円で、なるほど、高いと言えば高いが、その吟味に及ばないのは粗忽の至りなのである。私の文章は、ちょっと見ると、何か面白いことが書いてあるように見えるが、一度読んでもなかなか解らない。読者は、立止ったり、後を振り返ったりしなければならない。自然とそうなるように、私が工夫を凝らしているからです。これは、永年文章を書いていれば、自ずとできる工夫に過ぎないのだが、読者は、うっかり、二度三度と読んで了う。簡単明瞭に読書時間から割り出すと、この本は、定価一万二、三千円どころの値打ちがある。それが四千円で買える、書肆としても大変な割引です。嘘だと思うなら、買って御覧なさい。とまあ、講演めかして、そういう事を喋った。

聴衆の諸君も解ってくれたのではないかと思う。売れました。誰よりも販売担当者が、まず驚いた。鎌倉でも、私のよく行く鰻屋のおかみさんまで買ってくれました。鰻の蒲焼と「古事記」とは関係がないから、おかみさんが読んでくれたとは思わないが、買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない。しかし、出版元は、客が買えば印税を支払う義務がある。私としては、それで充分である。昔流に言えば、文士冥利に叶う事だ。冥利の冥とは、人間には全く見通しがきかないという意味でしょう。私は、大学にいた頃から、文を売って生計を立てて来たから、文を売って生きて行くとはどういう意味合いの事かと、あれこれ思案をめぐらして来た道はずい分長かった。しかし、私の眼には、この冥暗界の雲は、まだ霽れてくれないようです。>

<買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない>、<冥暗界の雲は、まだ霽れてくれないようです>という書きぶりから、小林は喜ぶどころか、全く逆に喜んではいない事が判る。つまり、この時の小林の心中を慮ってはっきり言えば、刊行後の評判ー批判も高評価も一通り見渡して、この本が十万部も売れ、日本文学大賞を受賞したのにも関わず、誰もまともに読んではいないし、あまつさえ全くと言って良いほど理解されてはいないことを小林は直ちに悟った、そう言って良いだろう。つまり、この異常なブームと裏腹に存在する無理解という冷徹な事実認識が、小林に新たに宣長論を書くことを要請、というより強要したのに違いない、そう私は想像するのであるが、どう思われるであろうか。

そして、このためであろう、二つの「補記」を読めば直ちに分るが、小林は『本居宣長』とは明らかに論述方法を変えている。

<ところが、当今の宣長研究は、皆、近代科学の実証主義に強く影響された観点に、それと意識しないで立って行われて来た。言わば、形而上なるものに対する反感から出発していたと言っていい。これをどうにかしなければならぬ事には、早くから気付いていた。方法はたった一つしかなかった。出来るだけ、この人間の内部に入り込み、入り込んだら外に出ない事なんだ。この学者の発想の中から、発想に添うて、その物の言い方を綿密に辿り直してみる事、それをやってみたのです。>(「本居宣長」を巡って、江藤淳との対談)

これに対し「補記」では、その最もわかりやすい端的な例を挙げれば、「補記(Ⅰ)」ではプラトンの「パイドロス」が引用され、宣長の思想とソクラテスの思想とを対比し、「双方の物の言い方は、言わば同心円を描きつつ動いている」という説明がなされていることである。つまり、あえて「補記」では宣長という「人間の内部」から「外に出」て論を展開している訳である。

だが、『補記』の内容に入る前に、まずは前提として『本居宣長』の論述方法について深堀りしてみたい。いささか持って回った論理展開になったが、この論述方法の根底にある小林の批評原理に対するそもそもの無理解が、この小林晩年の心変わりという「思想劇」の大元にある原因と思われるので、この点について論理の襞の間に分け入って考えてみたいと思うのである。

この<当今の宣長研究は、皆、近代科学の実証主義に強く影響された観点に、それと意識しないで立って行われて来た。言わば、形而上なるものに対する反感から出発していたと言っていい>という対談での小林の物言いは、対談ゆえか、ほとんど顧みられることはなかったように見える。というのは、<形而上なるものに対する反感から出発していた><近代科学の実証主義に強く影響された観点>に基づいた『本居宣長』に対する批判や無理解や、さらには賞賛さえもが、小林逝去後の現在においても、繰り返し再生産され、事態は全く変わっていないように見受けられるからだ。まあ、前に挙げた橋爪氏の著作などは、<実証主義に強く影響された>どころか、全く実証的だなどとは言えない代物であった訳だけれども。

なお、私は小林の対談は、特に戦後以降はものは、その徹底した推敲ぶり(参照→「コメディ・リテレール-小林秀雄を囲んで」)から、通常の文章と同等に扱うべきであり、その内容はある意味では通常の文章以上に重要だと考えているが、『本居宣長』を巡っての江藤淳との一連の対談は皆欠くべからざるものばかりである。先の発言も、有らぬ誤解や無理解に陥らないように、小林は予め釘を刺してて置いたといった気味合いがあるが、小林の懸念は的中したと言っても過言ではないようだ。

さて、ここでこれまでの幾多の宣長論を独自のパースペクティブから整理した興味深い文章が載った本を挙げる事にしたい。

その本とは2011年に出版された『本居宣長』相良亨著 (講談社学術文庫) で、これは東大出版会より1978年に出版されたものの復刊である。私がこの復刊の方の講談社学術文庫版を取り上げるのは、新たに付された菅野覚明氏による解説をとても面白く読み、長大な相良氏の本編よりも、遥かに短いこの菅野氏の解説の方をむしろ私はより興味深く読んだからである。

<近代日本における思想的な営みは、西洋近代に由来する文物の受容・摂取を通じて展開された。>

<人々は、西洋の文物の斬新さと有用性に圧倒され、日本人の自己を形づくる習俗や生活感情と、その核にある神仏への信仰を未開・野蛮の残滓であると思い込み、あえてそこから目をそらしつづけた。日本人としての自己の内実は、真面目に向き合うことさえはばかられる恥部として隠蔽され、半ば意図的に忘れ去られていった。

自己の内実を不問に付したまま、人々(典型的には知識人たち)は、西洋の「意匠」を追いつづける。しかし、隠蔽され、見失われ・・・十全に内実を問われないままに、「日本人」という符牒の内に封印された自己の半身は、やがて事あるごとに亡霊のように捉えがたい姿をあらわし、知識人たちを脅かしつづけることになる。>

<「自覚」されるべきものは、・・・・何よりも「わたしたち自体」の現存の「実像」である。近代日本において、統一された自己を回復するには、知の側からは、自身の半身である「日本人としての自己」の実質を、その奥行きや細部に至るまでまずは徹底的に「内観」しなければならない。・・・しかし、とりわけ思想的な知識人たちにとって、「内観」の恰好の試金石とされたのは、本居宣長という思想家の存在であった。>

<宣長という存在には、共感をもって理解できる部分と、理解しがたい得体の知れない部分とがある。この二つは、宣長の中では分かちがたく結びついているはずなのだが、その統一の形は容易に像を結ばない。・・・・本居宣長の持つ、共感の容易な半身とは、いうまでもなく、彼の「実証的」な学問、即ち合理的知性に関わる側面である。そして、近代知識人の共感をはねつける半身とは、彼の生活者としての実感に関わる側面、即ち、習俗や神への信をめぐる言葉である。この、一見すると相容れない二つの半身は、しかし宣長の自己においては矛盾なく統一されている。少なくとも宣長自身は、そこに何の不安も感じていないように見える。>

<わかる宣長とわからない宣長とに分裂した近代の宣長像は、早くは明治の終わりに、村岡典嗣によって、「客観的説明的古代学と主観的規範的古代主義」との「対峙の存在とその包蔵」という形で定式化されている(『本居宣長』)。以来、見失われた半身であるところの「日本人としての自己」を、後者のわからない宣長にさかのぼって問うことが、繰り返し試みられてきた。しかし、それを真に自己自身への問いとして引き受け、徹底的に遂行された「内観」は、数多の宣長論の中でもごくわずかにとどまる。多くは、観念的知識人としての自己を暗黙裡に絶対化しながら、一人の近世の生活者・知識人の、息づき脈を打っている自己を、単なる論理操作の対象として取り扱い、否定あるいは回収しようとした、例えば宣長の自信に満ちた自己は、私生活のみを関心事とする大衆の論理へと矮小化され(=大衆蔑視)、彼の見いだした神道は、公的規範をはねのけようとする欲望が論理的に行きつくところの抽象的な到達点とみなされる(丸山眞男『日本政治思想史研究』)。宣長の実感や信仰の内実に分け入ろうとせず、「神」や「幽事」を「方法的な概念である」と断じて切り捨てる議論(子安宣邦『宣長と篤胤の世界』)、あるいは神道論についての疑問をカッコに入れたまま、ひたすら宣長の「学問の方法」をなぞる論(吉川幸次郎『本居宣長』)など、いずれも研究としては学ぶべき点の多い秀れた業績ではあるとはいえ、ほど遠いものといわざるをえない(「内観」としては失格であるという点では、はずかしながら、解説者自身の旧著もまた同断である)。

こうした中にあって、「生活感情に染められた文体でしか表現出来ぬ」「自分の身丈に、しっくり合った思想しか」語ろうとしなかった「全く平凡な松坂の一生活人」の「生き生きとした思想の劇」を、どこまでも内在的に辿ることによって異彩を放ってみせたのが、小林秀雄の『本居宣長』であった。・・・・しかし、宣長の「充実した自己感」をどこまでなぞっても、宣長の、そして小林自身の「思想の源泉」は、ついに明らかな姿をあらわさなかったように見える。・・・・徹底的に内在し寄りそう小林の意識的方法は、はじめから相手の正体をそれとして明るみに出すことをめざしていない。小林は、決して対象に向って問いただすことをしない(遠慮がちに質問はするが)からである。

小林の「内在」とはある意味対照的に、自身の内なる日本人を対峙化する営みの一環として、徹底的に宣長の自己そのもののを問いただしたのが、小林の大著の出た翌年の昭和五十三(一九七八)年に刊行された、相良亨の『本居宣長』である。相良の論は、吉本隆明のいう意味での「内観」が、宣長の直接の対象としてきわめてまっとうに遂行された、ほとんど唯一の書物であるといってよい。>

この文章は、これまでの宣長論を俯瞰する上で明快なパースペクティブを与えてくれる文章で、なかなか良いポイントを衝いている。特に前半の日本の近代知識人に関する問題設定は、前に引いた小林の<近代の日本文化が翻訳文化であるという事と、僕らの喜びも悲しみもその中にしかあり得なかったし、現在も未だないという事とは違うのである>という問題意識とほとんど同じと言って良いだろう。

そして、この文章の中の「意匠」という言葉に私は注目するのだが、小林の批評は、その出発点から知識人批判というスタンスを取っていたことは、そのデビュー作の題名が「様々なる意匠」であることからも明らかであろう。その内容は、菅野の言うように「自己の内実を不問に付したまま、人々(典型的には知識人たち)は、西洋の「意匠」を追いつづける」という当時流行の文学的文化的暗愚を批判したものであった。この意味で「様々なる意匠」というこの小林特有の造語は、宣長独特の意味合いによる「漢意(からごころ)」とその核心において、全く同じ「内部感覚」から発想された言葉である、そう言って良い。つまり、その中心にある批評概念は「外部の文化の優秀性によって日本を批評する」という地に足が付かない日本(の知識)人通有の一見合理主義的な観念的態度への批判に他ならない。

菅野氏は、この「観念的合理主義」によって分裂した我々日本人の実存に対して要請されるべきは、見失われた「自身の内なる日本人」を「対峙化」する方法、「吉本隆明のいう意味での「内観」」という方法だとしている。そしてこの観点に立って、旧来の宣長論において村岡典嗣「以来、見失われた半身であるところの「日本人としての自己」を、後者のわからない宣長にさかのぼって問うことが、繰り返し試みられてきた」と菅野は総括するのであるが、そうだろうか。少しばかり揚げ足取り的な言い方になるが、これは自らの文脈に引き付けた、いささか願望読み込み的な総括であろう。私には、宣長論の論者がそうのような意図をたとえ半ば無意識にせよ共有していたとはとても思えない。むしろ、「わからない宣長」を国粋主義だとか狂信的な排外的国家主義とかのレッテルを張って一方的に断罪してきたのではないだろうか。従って、むしろ、これまでの宣長解釈こそが、「外部の文化の優秀性によって日本を批評する」という日本の近代知識人に関する問題の典型例であることを見抜いていたのが小林であって、私に言わせれば、この点こそが小林の『本居宣長』が「異彩を放ってみせた」そもそもの理由なのである。

逆に言えば、この菅野氏の勇み足的総括は、小林の「内在」に対して、吉本隆明のいう意味での「内観」を優位に置く、この後に続く文章への一種の論理的な布石と言って良いであろう。

この講演で、小林は『本居宣長』(昭和52年)については、<一言も言い残したことはない。読んでくれさえすれば良い>と言い切っていることから『本居宣長』刊行直後には、本居宣長については、新たに文章を書くつもりは全く無かったことが判る。ところが、実際には二年ほどたってから「本居宣長補記(Ⅰ)」、「本居宣長補記Ⅱ」という二つの文章が相次いで発表され、この二つの文章だけを収録した113ページの薄い単行本『本居宣長補記』が、『本居宣長』と同じ装丁で昭和57年に出版されたのであった。

これは。一体どういうことなのであろうか。

この小林の心変わりの裏には何があったのであろうか。

出版された『補記』を『本居宣長』と並べてみると、この二冊は厚さがいささかアンバランスで、私の眼には誠に不格好に映る。無様と言っても良い。いまさら増補版を出す訳にはいかなかったのであろうが、逆に言えば、この不格好さは、小林の心変わりの唐突さを、そのままに”かたち”として表しているとも言えようか。

この”小林の心変わり”というものをつらつら考えていたある日の事、『本居宣長』が日本文学大賞を受賞した翌年である昭和54年に「補記(Ⅰ)」に続いて発表された「本の広告」という文章を読み返していたところ、以前に漫然と読んでいた時には全く気づかなかった、この”心変わり”の基となったであろう事実認識が書かれているのに今更ながらに気付いたのであった。やれやれ。

『本居宣長』は、小林も述べているように定価四千円で最終的に十万部を売り上げ、総売上高としては四億円という数字を誇っている。出版不況の現在からはこの数字の意味するところはなかなか想像するのは難しいが、当時出版元の新潮社は自社販売もしていたので、販売開始時には新潮社の前に長蛇の列が出来たというのがニュースになったほどである。今でいえばアップルの新製品発売時と同じような状況だった訳で、真偽のほどは判らないが、お歳暮として贈られたとか、パチンコの景品として並んでいたというような話もあったように記憶している。言うなれば一出版物という枠を超えて社会現象にまでなっていた訳だが、この現象を小林自身どう見ていたかが、この文章には書かれていたのであった。

<さて、この宣長の教えに従って、言わせて貰う事にしたいが、私の本は、定価四千円で、なるほど、高いと言えば高いが、その吟味に及ばないのは粗忽の至りなのである。私の文章は、ちょっと見ると、何か面白いことが書いてあるように見えるが、一度読んでもなかなか解らない。読者は、立止ったり、後を振り返ったりしなければならない。自然とそうなるように、私が工夫を凝らしているからです。これは、永年文章を書いていれば、自ずとできる工夫に過ぎないのだが、読者は、うっかり、二度三度と読んで了う。簡単明瞭に読書時間から割り出すと、この本は、定価一万二、三千円どころの値打ちがある。それが四千円で買える、書肆としても大変な割引です。嘘だと思うなら、買って御覧なさい。とまあ、講演めかして、そういう事を喋った。

聴衆の諸君も解ってくれたのではないかと思う。売れました。誰よりも販売担当者が、まず驚いた。鎌倉でも、私のよく行く鰻屋のおかみさんまで買ってくれました。鰻の蒲焼と「古事記」とは関係がないから、おかみさんが読んでくれたとは思わないが、買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない。しかし、出版元は、客が買えば印税を支払う義務がある。私としては、それで充分である。昔流に言えば、文士冥利に叶う事だ。冥利の冥とは、人間には全く見通しがきかないという意味でしょう。私は、大学にいた頃から、文を売って生計を立てて来たから、文を売って生きて行くとはどういう意味合いの事かと、あれこれ思案をめぐらして来た道はずい分長かった。しかし、私の眼には、この冥暗界の雲は、まだ霽れてくれないようです。>

<買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない>、<冥暗界の雲は、まだ霽れてくれないようです>という書きぶりから、小林は喜ぶどころか、全く逆に喜んではいない事が判る。つまり、この時の小林の心中を慮ってはっきり言えば、刊行後の評判ー批判も高評価も一通り見渡して、この本が十万部も売れ、日本文学大賞を受賞したのにも関わず、誰もまともに読んではいないし、あまつさえ全くと言って良いほど理解されてはいないことを小林は直ちに悟った、そう言って良いだろう。つまり、この異常なブームと裏腹に存在する無理解という冷徹な事実認識が、小林に新たに宣長論を書くことを要請、というより強要したのに違いない、そう私は想像するのであるが、どう思われるであろうか。

そして、このためであろう、二つの「補記」を読めば直ちに分るが、小林は『本居宣長』とは明らかに論述方法を変えている。

<ところが、当今の宣長研究は、皆、近代科学の実証主義に強く影響された観点に、それと意識しないで立って行われて来た。言わば、形而上なるものに対する反感から出発していたと言っていい。これをどうにかしなければならぬ事には、早くから気付いていた。方法はたった一つしかなかった。出来るだけ、この人間の内部に入り込み、入り込んだら外に出ない事なんだ。この学者の発想の中から、発想に添うて、その物の言い方を綿密に辿り直してみる事、それをやってみたのです。>(「本居宣長」を巡って、江藤淳との対談)

これに対し「補記」では、その最もわかりやすい端的な例を挙げれば、「補記(Ⅰ)」ではプラトンの「パイドロス」が引用され、宣長の思想とソクラテスの思想とを対比し、「双方の物の言い方は、言わば同心円を描きつつ動いている」という説明がなされていることである。つまり、あえて「補記」では宣長という「人間の内部」から「外に出」て論を展開している訳である。

だが、『補記』の内容に入る前に、まずは前提として『本居宣長』の論述方法について深堀りしてみたい。いささか持って回った論理展開になったが、この論述方法の根底にある小林の批評原理に対するそもそもの無理解が、この小林晩年の心変わりという「思想劇」の大元にある原因と思われるので、この点について論理の襞の間に分け入って考えてみたいと思うのである。

この<当今の宣長研究は、皆、近代科学の実証主義に強く影響された観点に、それと意識しないで立って行われて来た。言わば、形而上なるものに対する反感から出発していたと言っていい>という対談での小林の物言いは、対談ゆえか、ほとんど顧みられることはなかったように見える。というのは、<形而上なるものに対する反感から出発していた><近代科学の実証主義に強く影響された観点>に基づいた『本居宣長』に対する批判や無理解や、さらには賞賛さえもが、小林逝去後の現在においても、繰り返し再生産され、事態は全く変わっていないように見受けられるからだ。まあ、前に挙げた橋爪氏の著作などは、<実証主義に強く影響された>どころか、全く実証的だなどとは言えない代物であった訳だけれども。

なお、私は小林の対談は、特に戦後以降はものは、その徹底した推敲ぶり(参照→「コメディ・リテレール-小林秀雄を囲んで」)から、通常の文章と同等に扱うべきであり、その内容はある意味では通常の文章以上に重要だと考えているが、『本居宣長』を巡っての江藤淳との一連の対談は皆欠くべからざるものばかりである。先の発言も、有らぬ誤解や無理解に陥らないように、小林は予め釘を刺してて置いたといった気味合いがあるが、小林の懸念は的中したと言っても過言ではないようだ。

さて、ここでこれまでの幾多の宣長論を独自のパースペクティブから整理した興味深い文章が載った本を挙げる事にしたい。

その本とは2011年に出版された『本居宣長』相良亨著 (講談社学術文庫) で、これは東大出版会より1978年に出版されたものの復刊である。私がこの復刊の方の講談社学術文庫版を取り上げるのは、新たに付された菅野覚明氏による解説をとても面白く読み、長大な相良氏の本編よりも、遥かに短いこの菅野氏の解説の方をむしろ私はより興味深く読んだからである。

<近代日本における思想的な営みは、西洋近代に由来する文物の受容・摂取を通じて展開された。>

<人々は、西洋の文物の斬新さと有用性に圧倒され、日本人の自己を形づくる習俗や生活感情と、その核にある神仏への信仰を未開・野蛮の残滓であると思い込み、あえてそこから目をそらしつづけた。日本人としての自己の内実は、真面目に向き合うことさえはばかられる恥部として隠蔽され、半ば意図的に忘れ去られていった。

自己の内実を不問に付したまま、人々(典型的には知識人たち)は、西洋の「意匠」を追いつづける。しかし、隠蔽され、見失われ・・・十全に内実を問われないままに、「日本人」という符牒の内に封印された自己の半身は、やがて事あるごとに亡霊のように捉えがたい姿をあらわし、知識人たちを脅かしつづけることになる。>

<「自覚」されるべきものは、・・・・何よりも「わたしたち自体」の現存の「実像」である。近代日本において、統一された自己を回復するには、知の側からは、自身の半身である「日本人としての自己」の実質を、その奥行きや細部に至るまでまずは徹底的に「内観」しなければならない。・・・しかし、とりわけ思想的な知識人たちにとって、「内観」の恰好の試金石とされたのは、本居宣長という思想家の存在であった。>

<宣長という存在には、共感をもって理解できる部分と、理解しがたい得体の知れない部分とがある。この二つは、宣長の中では分かちがたく結びついているはずなのだが、その統一の形は容易に像を結ばない。・・・・本居宣長の持つ、共感の容易な半身とは、いうまでもなく、彼の「実証的」な学問、即ち合理的知性に関わる側面である。そして、近代知識人の共感をはねつける半身とは、彼の生活者としての実感に関わる側面、即ち、習俗や神への信をめぐる言葉である。この、一見すると相容れない二つの半身は、しかし宣長の自己においては矛盾なく統一されている。少なくとも宣長自身は、そこに何の不安も感じていないように見える。>

<わかる宣長とわからない宣長とに分裂した近代の宣長像は、早くは明治の終わりに、村岡典嗣によって、「客観的説明的古代学と主観的規範的古代主義」との「対峙の存在とその包蔵」という形で定式化されている(『本居宣長』)。以来、見失われた半身であるところの「日本人としての自己」を、後者のわからない宣長にさかのぼって問うことが、繰り返し試みられてきた。しかし、それを真に自己自身への問いとして引き受け、徹底的に遂行された「内観」は、数多の宣長論の中でもごくわずかにとどまる。多くは、観念的知識人としての自己を暗黙裡に絶対化しながら、一人の近世の生活者・知識人の、息づき脈を打っている自己を、単なる論理操作の対象として取り扱い、否定あるいは回収しようとした、例えば宣長の自信に満ちた自己は、私生活のみを関心事とする大衆の論理へと矮小化され(=大衆蔑視)、彼の見いだした神道は、公的規範をはねのけようとする欲望が論理的に行きつくところの抽象的な到達点とみなされる(丸山眞男『日本政治思想史研究』)。宣長の実感や信仰の内実に分け入ろうとせず、「神」や「幽事」を「方法的な概念である」と断じて切り捨てる議論(子安宣邦『宣長と篤胤の世界』)、あるいは神道論についての疑問をカッコに入れたまま、ひたすら宣長の「学問の方法」をなぞる論(吉川幸次郎『本居宣長』)など、いずれも研究としては学ぶべき点の多い秀れた業績ではあるとはいえ、ほど遠いものといわざるをえない(「内観」としては失格であるという点では、はずかしながら、解説者自身の旧著もまた同断である)。

こうした中にあって、「生活感情に染められた文体でしか表現出来ぬ」「自分の身丈に、しっくり合った思想しか」語ろうとしなかった「全く平凡な松坂の一生活人」の「生き生きとした思想の劇」を、どこまでも内在的に辿ることによって異彩を放ってみせたのが、小林秀雄の『本居宣長』であった。・・・・しかし、宣長の「充実した自己感」をどこまでなぞっても、宣長の、そして小林自身の「思想の源泉」は、ついに明らかな姿をあらわさなかったように見える。・・・・徹底的に内在し寄りそう小林の意識的方法は、はじめから相手の正体をそれとして明るみに出すことをめざしていない。小林は、決して対象に向って問いただすことをしない(遠慮がちに質問はするが)からである。

小林の「内在」とはある意味対照的に、自身の内なる日本人を対峙化する営みの一環として、徹底的に宣長の自己そのもののを問いただしたのが、小林の大著の出た翌年の昭和五十三(一九七八)年に刊行された、相良亨の『本居宣長』である。相良の論は、吉本隆明のいう意味での「内観」が、宣長の直接の対象としてきわめてまっとうに遂行された、ほとんど唯一の書物であるといってよい。>

この文章は、これまでの宣長論を俯瞰する上で明快なパースペクティブを与えてくれる文章で、なかなか良いポイントを衝いている。特に前半の日本の近代知識人に関する問題設定は、前に引いた小林の<近代の日本文化が翻訳文化であるという事と、僕らの喜びも悲しみもその中にしかあり得なかったし、現在も未だないという事とは違うのである>という問題意識とほとんど同じと言って良いだろう。

そして、この文章の中の「意匠」という言葉に私は注目するのだが、小林の批評は、その出発点から知識人批判というスタンスを取っていたことは、そのデビュー作の題名が「様々なる意匠」であることからも明らかであろう。その内容は、菅野の言うように「自己の内実を不問に付したまま、人々(典型的には知識人たち)は、西洋の「意匠」を追いつづける」という当時流行の文学的文化的暗愚を批判したものであった。この意味で「様々なる意匠」というこの小林特有の造語は、宣長独特の意味合いによる「漢意(からごころ)」とその核心において、全く同じ「内部感覚」から発想された言葉である、そう言って良い。つまり、その中心にある批評概念は「外部の文化の優秀性によって日本を批評する」という地に足が付かない日本(の知識)人通有の一見合理主義的な観念的態度への批判に他ならない。

菅野氏は、この「観念的合理主義」によって分裂した我々日本人の実存に対して要請されるべきは、見失われた「自身の内なる日本人」を「対峙化」する方法、「吉本隆明のいう意味での「内観」」という方法だとしている。そしてこの観点に立って、旧来の宣長論において村岡典嗣「以来、見失われた半身であるところの「日本人としての自己」を、後者のわからない宣長にさかのぼって問うことが、繰り返し試みられてきた」と菅野は総括するのであるが、そうだろうか。少しばかり揚げ足取り的な言い方になるが、これは自らの文脈に引き付けた、いささか願望読み込み的な総括であろう。私には、宣長論の論者がそうのような意図をたとえ半ば無意識にせよ共有していたとはとても思えない。むしろ、「わからない宣長」を国粋主義だとか狂信的な排外的国家主義とかのレッテルを張って一方的に断罪してきたのではないだろうか。従って、むしろ、これまでの宣長解釈こそが、「外部の文化の優秀性によって日本を批評する」という日本の近代知識人に関する問題の典型例であることを見抜いていたのが小林であって、私に言わせれば、この点こそが小林の『本居宣長』が「異彩を放ってみせた」そもそもの理由なのである。

逆に言えば、この菅野氏の勇み足的総括は、小林の「内在」に対して、吉本隆明のいう意味での「内観」を優位に置く、この後に続く文章への一種の論理的な布石と言って良いであろう。