本巻は4編構成(ヒマラヤ後編、チベット編、西康編、インド・ネパール編)となっており、二段組み377頁となっている。

この下巻冒頭、ヒマラヤのザリーラ峠(6700m)の頂上に立って全ての苦悩も忘れ歓喜の叫びを上げていた時の思いを著者は次のように記している-一部引用-

命をかけて祖国のために未踏の大陸に潜行して2万キロ、三年の汗と血にまみれた私の体の中からほとばしる魂の喜びの絶叫があった。昭和一八年十月ラマ僧に身をやつして内蒙を出発し、敵第一線を突破してから砂漠やチベットの高原を歩くこと二年三ヶ月の苦しい旅の果てに来たこの山頂だった。

ここまでの潜行の様子は上巻(https://blog.goo.ne.jp/mitumine2/e/532f

ヒマラヤ後編 -たばこの密売・関所破り、大雪で凍傷・乞食生活-

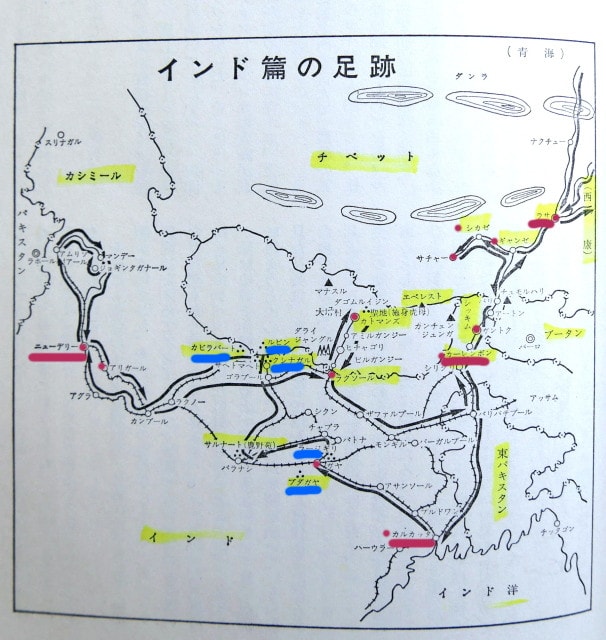

峠からインドのカルカッタに行き、カーレンボンまで戻ってくる。そこで生活のためヒマラヤ越え(6000m)でブータンまでたばこの密売を始める。3カ所ある関所破りも波瀾万丈。

3度目は大雪で遭難寸前、足を凍傷でやられ、乞食の仲間に入って一緒に暮らすが、その時隣に寝ていた同僚がいつの間にか死んでいたのに人生の無常・儚さにチベットのラサでのラマ修行を目指す。

チベット編 ラマ修業-下図の右上ポタラ宮殿左下のレボン寺で修業-

僧徒7千5百人のレボン寺でイシラマを親代わりとして修業生活に入る。膨大な経典の暗記・読経・3万人近く集まるモンラムの法会などなど珍しいことばかりだが、鳥葬のくだりは信じられない。

それはこうだ。寺の西側の険しい所にあり、寺の一万僧徒あの世への入り口で、(おんぼう)によって大盤石の上で頭、胴、手足を切り離して骨から肉を切り取り上空四方にばらまくと禿鷹の群れと野犬の群れが奪い合う。骨は粉々に突き砕いて粉末にし、それを脳味噌と血とで混ぜ合わせ肉団子にして禿鷹に投げ与える。たちまちのうちに彼らによって一片一塊の骨肉も残さず食い尽くされて人間饗宴が終わる。

鳥葬はチベットで最も多く行われている葬法だという。一物も残らずに無に帰したことを、死人の後生が良かったと喜んでいる。という

全ての物質は地水火風空よりなり、人間も死ねばこれに復帰するという思想のようだ。火葬はダライ、ハンゼンその他高級ラマ、土葬は死刑や獄死したものに行われる。年回忌日の祭忌もない。

西康編 -九死一生の西康(カム)への旅-

チベット新聞に務めている木村君(密偵同士)の頼みで、ターチェンロウ(現在康定)とユッシュ(玉樹)方面調査に出発した。

これが大変な旅で、険阻な渓谷や黄土の荒涼とした黄土地帯、国境警備隊に捕らわれたり、馬泥棒と間違われたり、果ては盗賊で身ぐるみ安物に取り替えられて難儀をしたり、大捕り物の末捕まえた盗賊に逃げられたり、また雪山で目をやられて3昼夜動けず失明するかと苦しんだり苦労の旅の様子が目に浮かぶような著述に飽きない。まさに九死に一生だったようだ。そしてインドのカーレンボンに戻った。

インド・ネパール編 -チベット新聞入社一年で退職、苦行僧修行後乞食になり薩摩の神で仏跡詣で、そして逮捕帰還-

前述の木村君が辞めた後チベット新聞社に入社、依頼された地図を完成し一年で退社。

インドをご詠歌を流しながら托鉢により放浪しようとの魂胆からラマ教旧教派の寺の門をたたき苦行僧となった。ダンバル(デンデン太鼓)、ホンコ(鈴)、人の大腿骨で造ったガンドン(骨笛)、山羊一頭分の毛皮の敷物、水ごりをとるのに用いるチベット織りで造った短いスカートのようなはきもの、腕は人の頭蓋骨で造った骨腕を用意しなければならなかったが骨笛は最良と言われる10歳の処女の骨で造ったものを入手できた。これらは経文と共に故国へ持ち帰ることが出来た。

修行は、無念無想の境地に達することや火葬場でのご詠歌を唱えたりして励む。そして3ヶ月で苦行僧の免許を得ることが出来た。皆伝を得るために108カ所の泉のほとり・同じく河の辺り・同じく火葬場を探し求めこの修法で修業することを命ずる。その後に免許皆伝の試験を受けて一人前の苦行僧になることが出来る。

これでインド放浪に入るのだが、長くなるので割愛して、逮捕帰還について記す。

鉄道建設作業に従事していたときに警察官が現れ逮捕された。切っ掛けは前述の木村君(自首した)が密告したためである。

そして昭和二五年六月一三日神戸港に着いた。

蒙古を出て八年、祖国を出て15年目だったという。

氏の不撓不屈の精神・体力はどこから来るのだろうか。所々6尺と出てくるので180㎝と大柄ではあるが、インド編の最後一日に60㎞、それも重い荷を背負っての歩行距離である。

素晴らしい本に出会えて、感動の読書だった。そして、別巻(チベットを歩く)があるのでこれまた楽しみ。

最後に帰国後の感想が出ている。要旨のみ記してみる。

夢に描いた祖国は、幽霊将軍マッカーサーがふんそりかえり、血税をすった官吏が娑婆でしゃあしゃあとしているとか、職業的となった代議士家業が民主主義を振り回している、古来からの美しいい物を古くさいと片付け奔放な自由を自由主義とわめいたりしている。人食い人種のような唇、雀の巣のような頭、白・黒の手にぶら下がり、或いは子を抱いているのが最上の文化民だと往来を闊歩している婦女子などなどと、奇異に映ったようだった。

命がけの潜行結果がこんなことかと、落胆の様子が可愛そうに思える。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます