なんでこんな人間なのかと思いつつも12/12の続きでございます。

第一次世界大戦が勃発するとディックスはすぐさま志願兵として従軍し、100万人以上の死者を数えたソンムの戦いをはじめ、1918年の終戦まで、東西の最前線で戦場の現実と向き合いました。

現実を単に見つめるというよりもえぐり取るようなディックスの鋭いまなざしは戦地においてもいかんなく発揮され、『戦争』シリーズが展示されている地下展示室では、どこを向いてもそりゃもう悲惨きわまりない光景が並んでおります。

人間を知ろうとするなら、このあらゆる束縛を脱した状態の人間を見なければならない...、戦争はまさに獣じみたものだ。飢餓、シラミ、泥濘、無意味な嘘...すべてを私は見なければならない。人生の深淵を自分の眼で見なければならない。だから私は戦地に赴いたのだ

(世界美術大全集 西洋編26・表現主義と社会派 より)

血と泥にまみれた負傷兵の恐怖に満ちた表情。

片目をえぐられ、身体のあちこちにはただれた傷口が開いていたままの、瀕死の兵士。

塹壕の中に転がり、あるいは引きつった姿勢で鉄条網に絡まったまま朽ちて行く無数の死体。

銃を捧げ持ったままの姿勢で息絶えた兵士の死体には、苔むすようにびっしりと虫が群がっております。

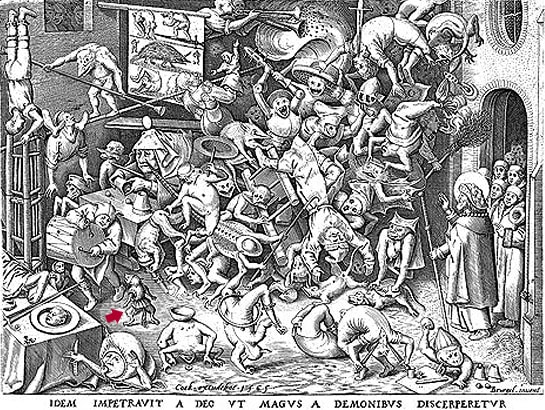

Sterne: That mad game the world so loves to play

しかしエグさグロさをとりわけ強調して描いているかというと、意外とそうでもございません。市井の人々をあんなにもグロテスクに描いたディックスではございますが、ここではむしろ、戦場におけるあまりにも即物的な死と破壊、そしてそれに直面した人間の恐れととまどいをつぶさに記録したルポルタージュという印象でございます。

もちろん、戦争がもたらすのは兵士たちの悲惨な死だけではございません。ディックスは戦火に見舞われた街々の地獄絵図をも描き出します。

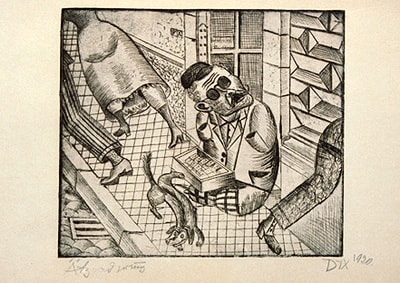

DIX, Otto | Durch Fliegerbomben zerstortes Haus (Tournai) [House destroyed by aircraft bombs - Tournai], plate 39 from Der Krieg

市街地の戦渦を描いたもののうち、とりわけ強い印象を受けましたのが『サンタ・マリア・ピの狂女』という作品でございます。

片胸をはだけて跪く狂女。その指差す先には、彼女の子供でございましょう、頭に大きな穴のあいた幼児の遺体が転がっております。

死んだ幼児や、それを指差す母親の手、またそのひきつった表情の描写は非常に繊細な、震えるような線で表されているのに対し、それ以外の部分は叩き付けるような、あるいは掻きむしるような荒々しいタッチで描かれております。一般市民である母子を襲った突然の不条理で圧倒的な暴力と、子供の死を前にした母親の驚き、怒り、悲しみ、絶望などが混然となった、激しくもやり場の無い感情が小さな画面の中にほとばしるように表現されており、戦場の兵士たちを描いた作品以上に壮絶でございます。

それにしてもナチスが、現実を直視することを何よりも重んじたディックスに「退廃芸術家」の烙印を押したのは、何とも皮肉なことではございませんか。画家にしてみれば「俺の芸術が退廃してるんじゃなくて、退廃してる現実を俺が描き写したってだけだよ」といった所でございましょう。

ともあれ、ディックスはキルヒナー*のように自殺してしまうこともなく2つの大戦を生き延び、1969年7月に78歳で没したのでございました。

展示室の白い壁に並んだ地獄絵図を見ながら、ふと頭をよぎりましたのは、「描く」という表現方法を持っていたディックスはまだしも幸せだったかもしれないということでございます。これらの光景を目の当たりにし、そのただ中で何年も過ごしたのち、自らの体験を吐き出すこともできぬまま生きて行かねばならなかった無数の人々のことを思えば。

*エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー...ディックスと同時代の画家。新しい表現を模索する画家グループ「ブリュッケ(橋)」を結成するなど積極的に活動し、激しいタッチと色彩を特徴とする先鋭的な作品でドイツ表現主義を牽引した。第一次大戦への従軍で心身を病み、ナチスが政権に就くと「退廃芸術家」として迫害され、作品を没収される。1938年7月、58歳でピストル自殺を遂げた。

第一次世界大戦が勃発するとディックスはすぐさま志願兵として従軍し、100万人以上の死者を数えたソンムの戦いをはじめ、1918年の終戦まで、東西の最前線で戦場の現実と向き合いました。

現実を単に見つめるというよりもえぐり取るようなディックスの鋭いまなざしは戦地においてもいかんなく発揮され、『戦争』シリーズが展示されている地下展示室では、どこを向いてもそりゃもう悲惨きわまりない光景が並んでおります。

人間を知ろうとするなら、このあらゆる束縛を脱した状態の人間を見なければならない...、戦争はまさに獣じみたものだ。飢餓、シラミ、泥濘、無意味な嘘...すべてを私は見なければならない。人生の深淵を自分の眼で見なければならない。だから私は戦地に赴いたのだ

(世界美術大全集 西洋編26・表現主義と社会派 より)

血と泥にまみれた負傷兵の恐怖に満ちた表情。

片目をえぐられ、身体のあちこちにはただれた傷口が開いていたままの、瀕死の兵士。

塹壕の中に転がり、あるいは引きつった姿勢で鉄条網に絡まったまま朽ちて行く無数の死体。

銃を捧げ持ったままの姿勢で息絶えた兵士の死体には、苔むすようにびっしりと虫が群がっております。

Sterne: That mad game the world so loves to play

しかしエグさグロさをとりわけ強調して描いているかというと、意外とそうでもございません。市井の人々をあんなにもグロテスクに描いたディックスではございますが、ここではむしろ、戦場におけるあまりにも即物的な死と破壊、そしてそれに直面した人間の恐れととまどいをつぶさに記録したルポルタージュという印象でございます。

もちろん、戦争がもたらすのは兵士たちの悲惨な死だけではございません。ディックスは戦火に見舞われた街々の地獄絵図をも描き出します。

DIX, Otto | Durch Fliegerbomben zerstortes Haus (Tournai) [House destroyed by aircraft bombs - Tournai], plate 39 from Der Krieg

市街地の戦渦を描いたもののうち、とりわけ強い印象を受けましたのが『サンタ・マリア・ピの狂女』という作品でございます。

片胸をはだけて跪く狂女。その指差す先には、彼女の子供でございましょう、頭に大きな穴のあいた幼児の遺体が転がっております。

死んだ幼児や、それを指差す母親の手、またそのひきつった表情の描写は非常に繊細な、震えるような線で表されているのに対し、それ以外の部分は叩き付けるような、あるいは掻きむしるような荒々しいタッチで描かれております。一般市民である母子を襲った突然の不条理で圧倒的な暴力と、子供の死を前にした母親の驚き、怒り、悲しみ、絶望などが混然となった、激しくもやり場の無い感情が小さな画面の中にほとばしるように表現されており、戦場の兵士たちを描いた作品以上に壮絶でございます。

それにしてもナチスが、現実を直視することを何よりも重んじたディックスに「退廃芸術家」の烙印を押したのは、何とも皮肉なことではございませんか。画家にしてみれば「俺の芸術が退廃してるんじゃなくて、退廃してる現実を俺が描き写したってだけだよ」といった所でございましょう。

ともあれ、ディックスはキルヒナー*のように自殺してしまうこともなく2つの大戦を生き延び、1969年7月に78歳で没したのでございました。

展示室の白い壁に並んだ地獄絵図を見ながら、ふと頭をよぎりましたのは、「描く」という表現方法を持っていたディックスはまだしも幸せだったかもしれないということでございます。これらの光景を目の当たりにし、そのただ中で何年も過ごしたのち、自らの体験を吐き出すこともできぬまま生きて行かねばならなかった無数の人々のことを思えば。

*エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー...ディックスと同時代の画家。新しい表現を模索する画家グループ「ブリュッケ(橋)」を結成するなど積極的に活動し、激しいタッチと色彩を特徴とする先鋭的な作品でドイツ表現主義を牽引した。第一次大戦への従軍で心身を病み、ナチスが政権に就くと「退廃芸術家」として迫害され、作品を没収される。1938年7月、58歳でピストル自殺を遂げた。

と落胆している美術ファンはワタクシだけではございますまい。そんな人々も、ああこれは良いものにしてくれた、半年我慢したかいがあったなあ、とつくづく思えるような、ステキな新生文博を期待しておりますですよ。

と落胆している美術ファンはワタクシだけではございますまい。そんな人々も、ああこれは良いものにしてくれた、半年我慢したかいがあったなあ、とつくづく思えるような、ステキな新生文博を期待しておりますですよ。