ほくさいさん

今さらこんなことを申し上げるのも何でございますが

やっぱり天才でいらっしたのですね。

今さらこんなことを申し上げましたのは、先日ようやく

ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展 大阪市立美術館へ行ったからでございます。

会場は 春信と錦絵 → 写楽と役者絵 → 歌麿と美人画 → 北斎と風景画 → 広重と花鳥画

という構成になっております。

「春信~」セクションには初期の浮世絵も展示されておりまして

これもなかなか面白いものでございました。

洗練されてはおりませんが、大雑把で軽妙な表現には大津絵のような趣きがございました。

春信の作品は可憐で優しげで、いかにもとっつきやすく

錦絵(多色刷りの浮世絵)の流行に貢献したというのもうなづけます。

春信およびその系譜に連なる、お行儀のいい感じの作品をずっと見てまいりまして

いきなり写楽が現れた時の衝撃といったら

そりゃもうねあなた、

ぬわぁーーーーーーーーーっ でございますよ。

それまでの展示作品にファッション写真のような心地よさ、親しみやすさ、それなりの安心感があるのに対し

写楽の大首絵は、土門拳の肖像写真のように強烈な印象を持って迫ってまいります。

(念のため申し上げますが、ファッション写真を馬鹿にしているわけではけっしてけっしてございません。

また、ファッション写真が常に心地よく親しみやすいものであると申しているのでもございません)

その異様なまでの迫力もさることながら、既存の美的表現からは明らかに逸脱した作品を

あえて世に問うた東洲斎写楽という人物の心意気が、強く胸を打つのでございました。

写楽の次には歌麿ときれいなおねえさんたちがぞろぞろでございます。

ちょうどここらが展覧会の中盤となっております。

会場の始めの方では、ひとつひとつの作品の前に足を止めていたお客さんたちも

疲れてきたためか、さらさらと流すように観る方が多くなってまいります。

だがしかし ああだがしかし だがしかし

そんな流れに乗ってはいけません。

人波に押されて、次の展示室をさらさらと流れて行ってしまっては、あまりに勿体ない

いや、人生における大きな損失でございます。

なんとなれば、休憩スペースを挟んで次の展示室にていよいよ

画狂人北斎、満を持してのご登場とあいなるからでございます。

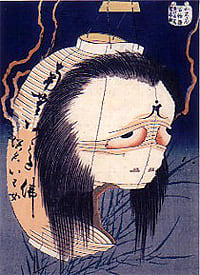

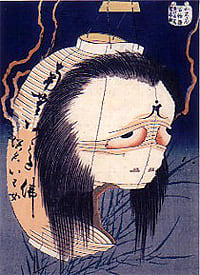

有名なちょうちんお岩さん ↓ や最晩年の肉筆画をはじめ、20点ほどはあったでしょうか。

その中からひとつ挙げるとすれば『千絵の海 総州銚子』でございますね。

サイズはせいぜいB5といった所で、案外小さいんでございますが

非常にダイナミックで、スピード感と迫力が画面からほとばしる素晴らしい作品でございます。

そらもうね、打ち寄せる怒濤が頭の中で鳴り響くんでございますよ。

どっ ぱーーん ざざざーーーーーー とね。

波打ち際を大胆にクローズアップした構図。

左から右上にかけて次第に急勾配になっている岸壁のラインによって

画面は手前と遠景とに仕切られております。

その仕切りラインに向って、向こう側からは激しく打ち寄せる波が真っ白いしぶきとなって砕け

手前では、これまたおそろしい勢いで引いていく波が

ダイナミックな動きを見せております。

すっきりとした船腹を見せる小舟と、背を丸めて櫂にとりすがる漕ぎ手たちの姿が

波の容赦のない、荒々しい印象をさらに強めているのでございますが

青を基調とした色彩がなんともさわやかで、大変清々しい印象の作品となっております。

他の作品ではのたりのたりと幕のように波うつ海面を描き

また他ではなんとも奇想天外な滝の表現をして見せるほくさいさん

水の描き方ひとつ取ってもスゴイお人でございます。

ゆっくりじっくり観ておりましたら

たちまち閉館時間が近づき、その後の安藤広重はさらさら流さねばなりませんでした・・・

皆様、どうぞ時間には充分な余裕を持ってお出かけなさいませ。

今さらこんなことを申し上げるのも何でございますが

やっぱり天才でいらっしたのですね。

今さらこんなことを申し上げましたのは、先日ようやく

ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展 大阪市立美術館へ行ったからでございます。

会場は 春信と錦絵 → 写楽と役者絵 → 歌麿と美人画 → 北斎と風景画 → 広重と花鳥画

という構成になっております。

「春信~」セクションには初期の浮世絵も展示されておりまして

これもなかなか面白いものでございました。

洗練されてはおりませんが、大雑把で軽妙な表現には大津絵のような趣きがございました。

春信の作品は可憐で優しげで、いかにもとっつきやすく

錦絵(多色刷りの浮世絵)の流行に貢献したというのもうなづけます。

春信およびその系譜に連なる、お行儀のいい感じの作品をずっと見てまいりまして

いきなり写楽が現れた時の衝撃といったら

そりゃもうねあなた、

ぬわぁーーーーーーーーーっ でございますよ。

それまでの展示作品にファッション写真のような心地よさ、親しみやすさ、それなりの安心感があるのに対し

写楽の大首絵は、土門拳の肖像写真のように強烈な印象を持って迫ってまいります。

(念のため申し上げますが、ファッション写真を馬鹿にしているわけではけっしてけっしてございません。

また、ファッション写真が常に心地よく親しみやすいものであると申しているのでもございません)

その異様なまでの迫力もさることながら、既存の美的表現からは明らかに逸脱した作品を

あえて世に問うた東洲斎写楽という人物の心意気が、強く胸を打つのでございました。

写楽の次には歌麿ときれいなおねえさんたちがぞろぞろでございます。

ちょうどここらが展覧会の中盤となっております。

会場の始めの方では、ひとつひとつの作品の前に足を止めていたお客さんたちも

疲れてきたためか、さらさらと流すように観る方が多くなってまいります。

だがしかし ああだがしかし だがしかし

そんな流れに乗ってはいけません。

人波に押されて、次の展示室をさらさらと流れて行ってしまっては、あまりに勿体ない

いや、人生における大きな損失でございます。

なんとなれば、休憩スペースを挟んで次の展示室にていよいよ

画狂人北斎、満を持してのご登場とあいなるからでございます。

有名なちょうちんお岩さん ↓ や最晩年の肉筆画をはじめ、20点ほどはあったでしょうか。

その中からひとつ挙げるとすれば『千絵の海 総州銚子』でございますね。

サイズはせいぜいB5といった所で、案外小さいんでございますが

非常にダイナミックで、スピード感と迫力が画面からほとばしる素晴らしい作品でございます。

そらもうね、打ち寄せる怒濤が頭の中で鳴り響くんでございますよ。

どっ ぱーーん ざざざーーーーーー とね。

波打ち際を大胆にクローズアップした構図。

左から右上にかけて次第に急勾配になっている岸壁のラインによって

画面は手前と遠景とに仕切られております。

その仕切りラインに向って、向こう側からは激しく打ち寄せる波が真っ白いしぶきとなって砕け

手前では、これまたおそろしい勢いで引いていく波が

ダイナミックな動きを見せております。

すっきりとした船腹を見せる小舟と、背を丸めて櫂にとりすがる漕ぎ手たちの姿が

波の容赦のない、荒々しい印象をさらに強めているのでございますが

青を基調とした色彩がなんともさわやかで、大変清々しい印象の作品となっております。

他の作品ではのたりのたりと幕のように波うつ海面を描き

また他ではなんとも奇想天外な滝の表現をして見せるほくさいさん

水の描き方ひとつ取ってもスゴイお人でございます。

ゆっくりじっくり観ておりましたら

たちまち閉館時間が近づき、その後の安藤広重はさらさら流さねばなりませんでした・・・

皆様、どうぞ時間には充分な余裕を持ってお出かけなさいませ。