2023・03・11

”暑いなあ”が挨拶代わりの今日この頃、

スケッチブックのせいもあってつい長話になってしまったけどこれが最終です。

SHS88 India Himaraya Expedition

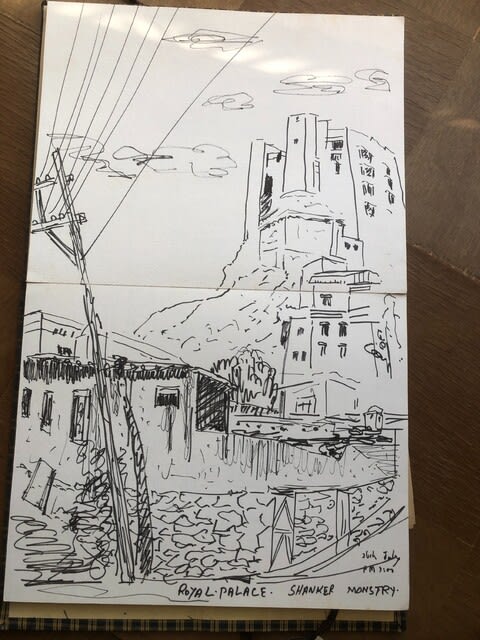

1988年7月、ラダック連邦直轄領(旧ジャムカシミール州)の最大都市レーを拠点に、マシロカンリ峰に登った記録だ。

ジープ数台に分乗し盛大に砂埃をあげ、未知の世界へ進入すると誰もが無口となった。

乾燥しきった大地は白く、草木一本も見当たらない。

時折、インダス川の支流に出合うと、そこには柳の木が生えていたりする。

半日ばかり、川の浅瀬を横切ったり、凸凹道に胃が飛び出す寸前にその日の目的地であるチョクシ橋(Choksti Br.)に着いた。

橋の真ん中にテント(絵では7張)を設営し終えると自由時間となった。

所在無げに橋上から轟音轟く激流を見入る者、上流へとそぞろ歩く者、ひっそりテント内にとどまる者・・・

やがてヒマラヤの☀が対岸の山に隠れようとした頃、センチメンタルな空気を一掃する喧騒が下方から接近してきた。

5~6名のポーターたちが、7~8頭のヤクを率いてやってきた! ヤク達の背には、左右に大きな荷がぶら下げられていた。

中には、数頭の鶏が入った竹かごを背にしたヤクもいた。

そのニワトリたちは私たちのキャンプ地で放し飼いされていたが、数日で鳴き声は聞こえなくなっていた。

すっかり日が落ち、月明かりがチョクシ川からの峻険な山腹を驚くほど赤く染めていた。

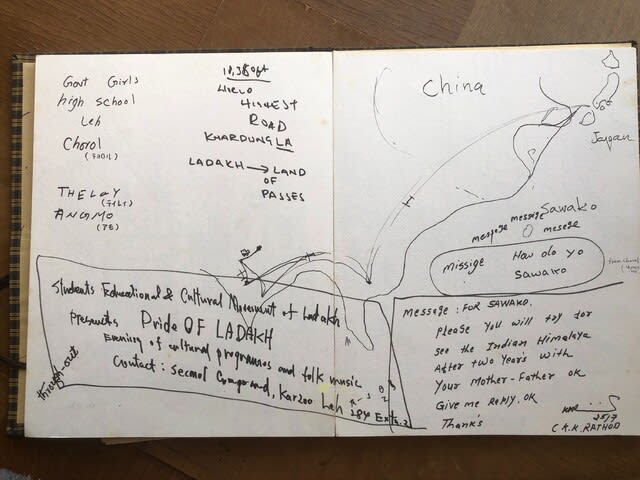

ガリ版を日本から持参したので毎日発行し、隊員は勿論ポーターにも配った。

(スケッチブックにはさまれていた一枚)

ベースキャンプを設営し自由時間に印刷したようだ。記事内容に沿ってこの日の行動を思い出してみた。

「この日は、9時前にチョクシ橋を出発し、右岸高く作られた生活道を上流に向かった。まもなく、Choksti村に着き、1回目の休憩。

ポーター達は、食料やテント一式を背負ったヤクを追い立てながら先行している。その後、5回の休憩を採りながら午後2時過ぎベースキャ

ンプ予定地に到着。手分けしてテントを張るが、生徒達の動きは緩慢だ。高所順応がスムースに進むよう意識的な動きなのかもしれない。

スタート後、隊長は口酸っぱくなるほど「ビスタリ(ネパリー;ゆっくり)、ビスタリやぞ!」とことあるごとに呼び掛け、5人の高校生全

員を山頂に立たせたいとの思いが伝わってきていた。しかし誰もが4千mの高地は初体験だし、身体に及ぼす負担に個人差が出ることが後に

判明することになった。私たちとは少し離れた場所に、ポーターとキッチンボーイ達がテントを張り昼食の支度にかかり始めた。ヤクが1頭

崖から落ちたらしく、手間取っていたらしい。急斜面の道だからスリップすれば川まで滑り落ち、途中で止まっても重い荷が邪魔でまず助か

らないだろう。遅めのランチの後、自由時間だが何もすることがない。昼寝をするもの、右や左の斜面を昇り降りして高所に身体を慣らそう

とするもの、そんな時私はスケッチするのが常であった。その時の様子は、次のスケッチで・・・」

スケッチブック見開き2ページにBase Campと、その周辺で高所に身体を順応させようとする学生たち

隊長の全員集合を合図に夕食前の4,400mまで高所順応登山。

「歩く歩幅を狭くして、ゆっくりと、息は大きくシッカリ酸素を吸うんやぞ!」

しかし、残念ながら1名の生徒が明らかに高山病にかかり、テント内で寝込んでしまい呼びかけても反応が鈍い。

まずい状態だ!

モレーンと言って氷河の上に瓦礫が堆積した土地なので、多少草も生えていて少し離れた湿気の多そうな場所を掘り返すと

冷水(氷水)が湧き出してくる。

私は、タオルをその水に漬し彼の額に当てがってみたがピクリともしない!

危険な状態ということで緊急下山させることになった。

引率の2名の教師と通訳のマヘンダーで、チョクシ村まで連れ帰り、翌朝軍のヘリコプターでレーの病院まで無事搬送してもらった。

リエゾンオフィサーのラトゥール氏の存在が生かされた場面だった。

翌日は、高度4,730mまで登りABC Camp (アタック・ベースキャンプ)を設置した。

目的の山のすそ野になるのか、広いカールで富士山より1000mも高所なのに、牛が草を食んでいたり、

我々一行は、朝、病気の娘を背負った父親が病院にいく途中に遭遇しているが、この峠を越えてたのだと納得した。

夏場には麓から高地の牧草地まで家畜を移動させてカルカという石積みの家でひと夏を過ごすらしい。

私たちが登ってきた道は登山道ではなく村から村への生活道そのものであり、このキャンプ地は峠なのだと納得した。

私はこの日大変な失敗を犯していた。救護班というより薬屋さん役だったのにベースキャンプへ置きっぱなしにしてきていた。

折から、生徒の中には「頭、イタッー!」と声をあげるものが出始めている。高山病の症状だ。

まだ大丈夫と言っているが、今夜にも、又山頂アタック中に重症化でもしたら・・・

私は意を決し、BCキャンプまで薬を取りに戻ることにした。

体調すこぶる良くて、クライミングハイもあってか、飛ぶが如く駆け下りたもんだ。

途中、我々の遠征を取材に登ってきた新聞記者さんを驚かせてしまった。

しかしその記者さんの健脚ぶりには仰天する。一日でABCキャンプまで来て、その日のうちに麓に待たせたタクシーまで戻るという。

しかもその足で、近くの6千m級の山に挑戦中の中高年隊へ取材に向かうと言っていた\(◎o◎)/!

無事に、薬(利尿剤)を持ち帰り、頭痛の生徒たちに飲ませた。高山病に効果があるらしい。

隊長は1日か2日、高所順応を兼ねてBCキャンプまで往復してから山頂アッタックを考えていたようだが、天気も下り気味で、

隊員たちの体調も考慮して、明日アタックを決行することにした。

左ページ:雲に隠れたㇴン峰とクン峰 右ページ; ㇴン、クンの右の鋭鋒

ㇴン、クンは共に7000m越の鋭鋒というより太い杭が2本立っている感じの双耳峰だった?

テント見えず? どこだったか記憶がない。

多分、ABCキャンプから少し登ったところだ。そして目の前が目的の山だ。

翌早朝、

隊長から、できる限り早く出発したいが、水分の準備をしている暇がないから後から追いかけ、届けてくれと言われていた。

私は二つ返事で了解したもんだ。

隊長を先頭に隊員たちは慌ただしくABCキャンプを後にして山頂アタックに出かけた。

私は彼らを見送り一人残って、近くに流れる雪解け水を煮沸してから冷えるのを待って隊員たち全員の水筒に詰めて、

両肩から左右にたすき掛けにかけ彼らの後を追った。とても重要な任務の遂行に私の胸は高鳴り、まるで空を駆ける気分であった。

どれだけの時間が経過していたものか、登頂を終えた彼らが下山してくる姿が見えた!

私は私で使命感に燃えていたが、できれば登頂も、という欲もあり全身から力が抜け落ちる瞬間だった。

それでも気持ちを切り替え、早く彼らに水分を補給させたいという思いがわいてきた。

再び私の背中に羽が生えたようでワッセワッセと下山してくる彼らに駆け寄った。

抱き合う彼らはみな涙目で、やり切った感が全身にあふれていた。

隊員たちが緩斜面を思い思いの進路を取って下山する姿を後方から眺めながら無事登頂の余韻に涙が止まらなかった。

隣のリエゾンも同じで共に止まらぬ涙をぬぐうことなく肩を組みながら隊員の雄姿を脳裏に焼き付けた。

私のクライミングハイも最高潮に達し、つい愛用していたミノルタのカメラを彼にプレゼントする約束をしたことが悔やまれる。

この遠征中、ことあるごとに私のミノルタへの興味が尋常ではないことが分かっていたから。

下山途中チョクシ村でゆっくりとくつろぐことができた。

石と日干し煉瓦で作られた家屋が4~5軒、周囲の畑では折から大麦の収穫が行われていた。

当地では一年に一作物しか育たなく、ほとんどが大麦を栽培し、おりしも収穫期真っ只中であった。

村人総出で、谷間に彼らの歌声が流れまさに牧歌的であった。

家屋の周りのたわわに実ったアプリコットを数個もぎ、少し離れた所からスケッチしながらいただいた。

物珍しいのだろう、子供たちがはにかみながら私を取り巻きスケッチをのぞき込んできた。

屋根のタルチョが谷間に吹く風にたなびいていた。

帰国後、朝日新聞の一面を飾っている登頂場面の写真にも何か非現実な気がした。

その後、2~3年に一度のペースで海外遠征をした。

カザフスタンからの天山山脈、韓国と続き、ネパールの植樹活動は他のメンバーで毎年実施したものだが現在はどうなっているか不明だ。

「レーの思い出」自己満足の記/最終話

WBC観戦後始めたらこんな時間になってしまった!ヤバイ

了

(只今午前2時過ぎ)

&

& 模様?

模様?