多分現代は「従来強かった」なる威光で勝てる戦争ではなくなり、分散されても機能し、柔軟な運用と機転を現場に任せられる柔和な応じを、あらかじめ担保していないと、もう「勝てない」に至らしめてしまっています。

戦争行為なので、思惑通りといかないにしても、それは戦争当事者双方に同じ困難を与えますが、その錯綜の渦中でも「現場単位」の局所的多彩に判断させる指揮系統と、運用がそれにマッチするサイジングが常に意識されてる方が、無論士気も即応性も高いわけです。

ロシアは旧来のやり口に拘泥され、柔軟さは支度されていませんでした。ウクライナは軍事的な不利故に、選択できたというよりも、渡され備えられる柔軟でしか応じようがなかったことが逆に幸いし、戦禍の渦中にあって次々と「従来にない戦術・戦法」の最前線と化し、西側の情報戦術やきっと秘匿されてきたであろう「西側なりの『ここぞ』の実践現場の際フロント」として、仮想敵の国家へ如何のない発揮がなされました。

民族的にも、兵器兵站の一翼をソ連来担ってもきたウクライナです。ロシア人の着想や戦争への手管は西側の思惑以上に精通してるでしょうし、有位の点と、不利な側面は承知された上での戦術的な目算が立つものへ収斂してるはずです。

ロシアの強気と脆さの掌握に精通してるウクライナに、西側の情報戦術と兵器兵站、非対称戦争の渦中に「負けない」を維持させ、損耗の回避は、根本的にスラブ・ロシアの「人海戦術」を忌諱する他ない、選択の余地のなさもありましょう。

結果、「キエフの3日の陥落」を標榜したロシアが、国家存続の危機に陥りきり、85万人もの兵士を損ない、ロバの戦場への投入を力強く叫び出し、北朝鮮を参戦させる愚挙に逸りました。

最初から最後までどこか安普請で、見込みの甘さから国家の凋落、国民の人口比率区分の大きな偏り、国体存続のための未来に渡っての国際社会のうちでの相対的なロシアの没落を招いてしまってる。

「キエフの3日の陥落」に思い馳せた、がしくじりの序章だったと今は言えます。

日露戦争の時も、帝政ロシアは「勝てる」と見込んで、負けました。ロシアはソ連に国体を変えるほどに。

「従来通りの強さ」の過信と「国体の存続を未来に渡る領域まで毀損してる」投入が、「毎回犯してる思惑の悪さ」とは言っていいと思うのです。

今できるのは「即時停戦」をし、被害の縮小に努めるべきではないかと思いますが、「体裁」がそれを阻むでしょう。交渉で優位に立てるヨスガもありません。惨めな「世界第2位の軍事大国」は「自称」に落ちぶれたのです。

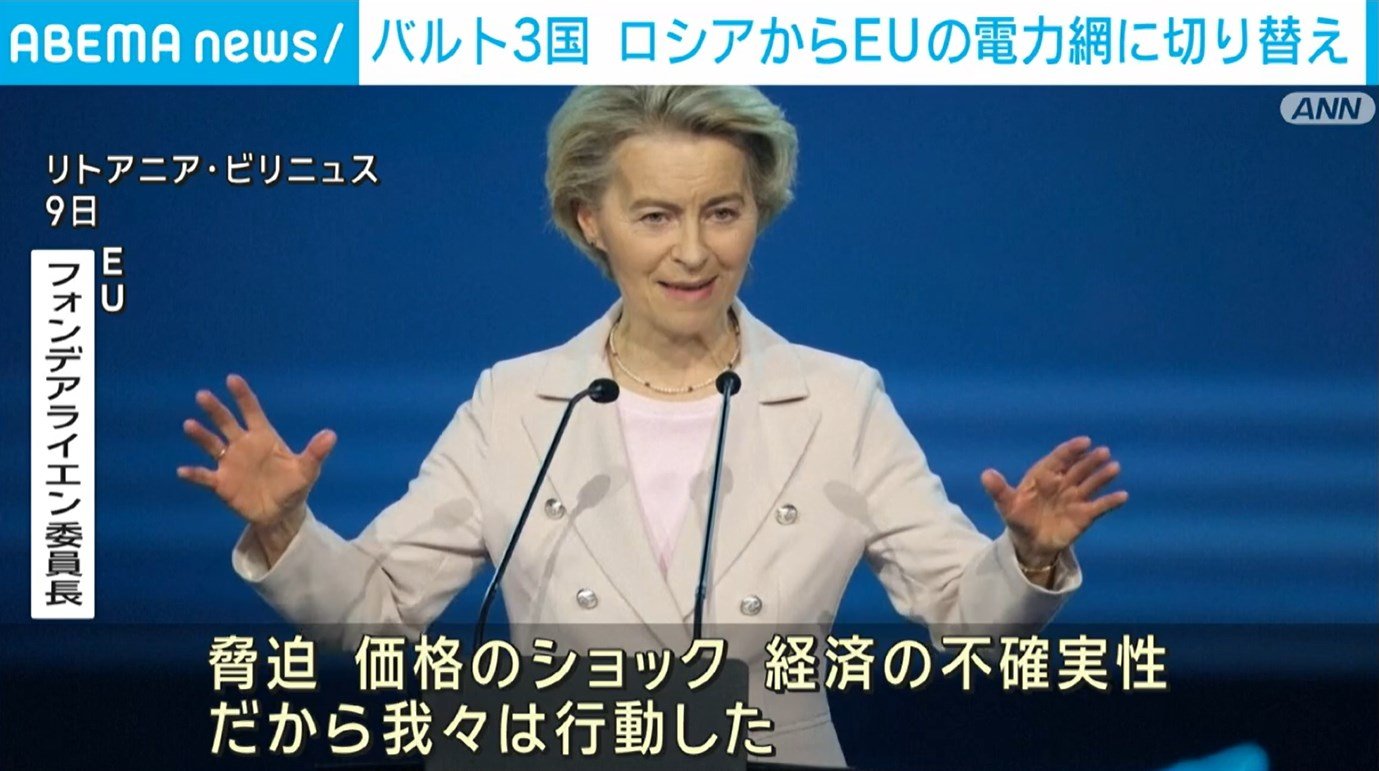

カリーニングラードは電力を領地内で自力確保となった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます