明治〜昭和初期の小田原近隣が登場する近代文学を読むと、お堅い資料からは気づけない近代郷土史の生の息遣いを感じられて大変面白いです。

若い頃からけっこう読んだ気がするのですが内容を忘れてしまってるものが大半なので、

読み直したり、新たな作品を探したりして忘備録であるこのブログに残しておこうと思いつきました。

書評などではなく自分の取り留めもないメモや沸々とした感想で、しかも長文です。

𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃

第一回目は岡本綺堂の「停車場の少女」

響きも懐かしい停車場とは国府津駅のこと。

短編ホラーですが展開が唐突なので怖さより摩訶不思議さが勝る作品。

ざっとあらすじ

主人公はMの奥さん、名前がないのでここではM子とします。

M子は女学生時代に友人の継子から湯河原旅行に誘われます。

日露戦争で負傷し湯河原で療養中の兄を見舞いたいから一緒に行こうというのです。

この兄は実は継子の従兄妹であり婚約者でした。

湯河原で兄に歓待されたM子と継子は温泉や街歩きをして二日間の滞在を楽しみます。

帰宅予定の日は朝から雨で、継子はもう一泊しようと提案しますが、

両親と約束した帰宅日を守りたいM子は

婚約者ともっと一緒にいたい継子の気持ちも慮り1人で帰ることにします。

東海道線に乗り継ぐ国府津駅の人混みの中で

M子は「継子さんは死にました」という声を聞きます。

振り返るとそこには15〜6歳の見知らぬ少女がいて、驚いて声をかけるのですがあっという間に雑踏に見失ってしまいます。

不安に慄いて湯河原に戻ったM子は

継子が宿で急死していた事実を知るのです。

𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃

作中のM子と継子の電車の旅を辿ります。

時は日露戦争(1904〜05年)が終わって間もない頃。

2人は午前の汽車で新橋を発ちます。

東海道線にはまだ東京駅はありませんでした。

国府津まではだいたい2時間30分ほど。

意外に早く感じます。

国府津駅

駅前広場

当時の東海道線はまだ丹那トンネルができておらず、国府津駅から御殿場方面に北上してしまうので、

湯河原、熱海方面へは国府津で下車して路面電車に乗り換えねばなりません。

国府津駅は路面電車の他にも人力車、乗合馬車が乗り入れとても賑わっていました。

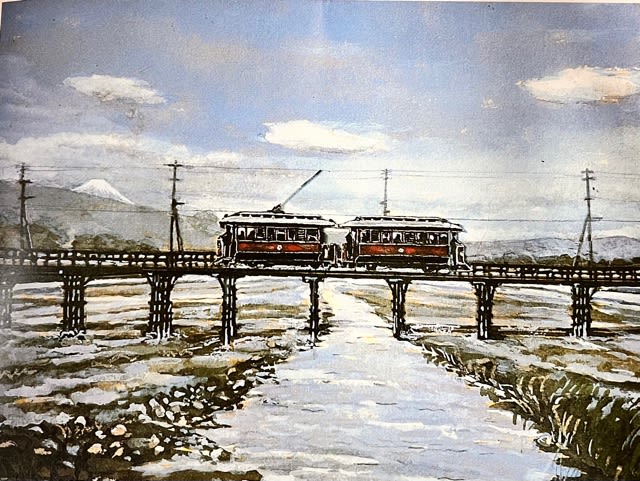

酒匂橋を渡る路面電車(小田原電気鉄道)

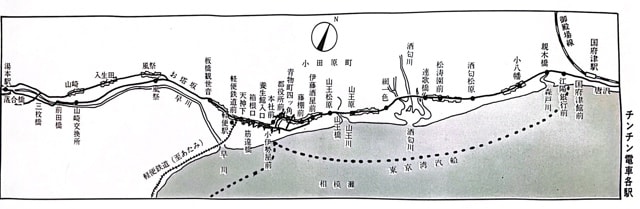

路面電車は国府津ー湯本間往復。

湯河原へ行くには早川口の旧小田原駅で人車鉄道に乗り換えます。

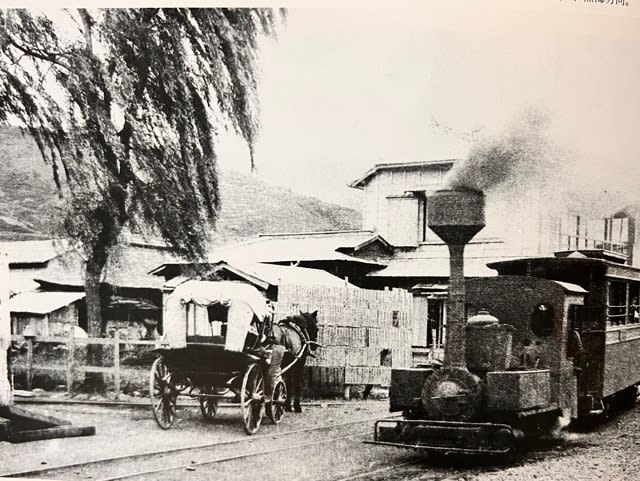

豆相人車鉄道 小田原駅

現在の小田原駅ではなく国道1号線沿い、御厩小路入口にあった人車鉄道、軽便専用の小田原駅です。

国府津駅からここまで40分ほど。

現在の旧小田原駅跡の様子。

早野歯科の位置が駅でした。

向かいのヤオタメ付近に3〜4軒の待合所旅館があり、

特に入木亭という店の番頭が女装して客引きしており大人気だったそうです。

小田原駅跡を示す石標

人車鉄道とは人力で車両を押して進む鉄道のこと。

定員6名ほどの小さな車両が6両、

1両を車夫2〜3名が押します。

湯河原までは2〜3時間くらい。

脱線事故がつきものだったので時間は適当だったようです。

人車は当時もお世辞にも快適とは言えず、

晩年熱海で暮らしていた坪内逍遥は

「ウォーターシュートのように急勾配を疾走し、時には脱線して大怪我をしたという噂も聞く」

とその恐ろしさを語っています。

車夫の仕事は過酷だけど稼ぎは良く、勇ましいその姿は子どもたちから人気があったそうです。

芥川龍之介の「トロッコ」でも少年のトロッコ押したい!気持ちはちょっと異様ですし、

いつの時代も子どもは乗り物好きですよね。

人車鉄道は開業から10数年で蒸気の軽便鉄道に移行します。

安全面の問題もありましたが、車夫への給金の高さなどコスパが悪かったようです。

湯河原 門川駅

(写真は軽便に移行後)

門川駅も温泉客や宿の送迎馬車や人力車で賑やかでした。

M子と継子が門川に着いたのは午後4時近く。

迎えの馬車で宿に向かいます。

新橋から乗り物に乗ってる時間は合計6時ちょっと。

乗り換えの待ち時間などを足すと7〜8時間ほどかかる長旅。

それでも女学生2人には山や海の景色に目を奪われっぱなしのあっという間の時間でした。

帰路はM子1人です。

2人だからこそ楽しかった人車鉄道も、1人だとつまらないし長く感じたことでしょう。

国府津で不思議な少女に会い、また路面電車と人車を乗り継いで湯河原に戻った道のりはさぞ不安で心潰れそうなつらいものだったと思います。

𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃

さて、

国府津駅の雑踏で出会った少女、

そして継子の死について。

少女は15〜6歳の、色白で細面の、左の眼に白い曇あるような、目鼻立ちの整った、紡績飛白(かすり)の綿入れと紅いメレンスの帯、

一瞬しか見てないのにM子の記憶力は探偵並みです。

こういった妖しい少女は高貴なイメージになりがちですが、この子は着物からして庶民的な印象を受けます。座敷童の類でしょうか?

左の眼に白い曇り、

とは何か意味があるのかな?白内障かな。

継子の死因は心臓麻痺と診断されます。

宿で手紙を書いてる途中でテーブルにうつ伏せて動かなくなってるのを婚約者である兄が発見しました。

前年に脚気を患っているものの長旅ができるほど健康な様子から脚気が悪化していたとは考えられません。

なんといっても女学生という若さで心臓麻痺とは解せません。

そうなると、やはり誰かに一服盛られた線が強いのではと。

最も怪しいのは第一発見者の婚約者。

兄妹として育った継子との結婚は彼にとって無理があったのかもしれないし、

継子を消さねばならない事情なんて山ほど考えられます。

M子も怪しいです。

彼女はこの旅行を、婚約者に会いに行く継子のお供だと自虐しており、嫉妬心がないわけではなかったと告白しています。

表面上は仲が良くても胸の内は嫉妬が渦巻き、なんてのはよくあるし

旅行に誘われたのを幸いに計画を練ったのかもしれません。

継子に毒を盛り、効き目が出る頃には自分はもう人車に乗ってるとか。

M子と兄がグルである可能性も大きいです。

M子が国府津駅から引き返したのは、自分の犯行を後悔したのか、

まだ間に合うと心変わりしたのか、

はたまた犯人は現場に戻る的なものなのか、

理由はわからないものの、不思議な少女は戻るための口実、嘘だったと言えます。

嘘だからこそ少女の様子を後年まで詳細に語れるのです。

こういう虫の知らせのようなスピ話は

みんなけっこうコロっと信じちゃうものですよね。(わたしも)

明治時代の人たちなら尚更です。

最後に

M子犯人説を熱く語ってしまいましたが、

「停車場の少女」は岡本綺堂の異妖の怪談集に収められているれっきとしたホラーであり、私の邪推のようなサスペンス要素はありません。たぶん。

後にこの時の体験をを語るM子は、継子の死より国府津駅の不思議な少女の方が心に引っ掛かり続けてるようです。

「あれはいったい何者でしょう?」

物語の主題はこの一文に尽きます。

ほんとうに

国府津駅で継子の不幸を知らせた少女はいっ何なのか?

不思議です。

𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃

参考文献

「一枚の古い写真」小田原市立図書館

「小田原 古きよき頃」小暮次郎画文集