仮説:というか、Current(1949、1951は未見)によって唱えられ、山田尚勇(2002?)が依拠した、当時少なくとも1980年代までの定説の根拠と思われる、ショールズらの開発思想を支配したであろう機械機構的制約条件、、。

『「活字棒の衝突」というインシデントhttp://www26.atwiki.jp/raycy/pages/21.html 』。

http://slashdot.jp/~yasuoka/journal/423141

http://slashdot.jp/comments.pl?sid=382172&cid=1477700

これに加えて、カレント(1949)の脚注22、脚注26、、

http://www6.atpages.jp/~raycy/Y/footnotes22and26.htm

http://blog.goo.ne.jp/raycy/s/%B5%D3%C3%ED

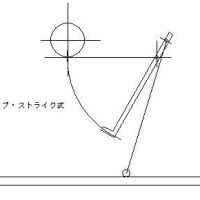

脚注22あたりだっけ?このエピソードは、タイプライターの製品化を考慮した装置小型化で高さサイズを抑えたため、長いワイヤーでの下からの一旦折り返しに替えて、短くなったワイヤー直結駆動にしたが、すると、印字文字の行揃えアラインメントが悪化してしまった。それは、何の工夫もしないでワイヤー直結すると、タイプバーを軌道面外方向から引っ張るようになってしまったからだろう。そこで、

タイプバー印字運動中の軌道面のゆらつきを減らす工夫として、比較的まっすぐ引っ張れる代替手段

「 alternative method of pulling relatively straight 」の採用となる。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/8631d55175ad75965944dc131a575f4c

このカレント(1949)脚注22あたりが本当ならば、この、タイプライターのワイヤー駆動メカニズムを机上部に収めたために、短くなったワイヤーでの直結駆動になり一旦悪化した行揃えアラインメントの改善対策をした時点1871年ごろには、

そして、ワイヤーの干渉が許されるはずはなく、輻輳も望ましくない、、 運用の都合

さらに、製造の都合、品質管理の都合、メンテナンスの都合、、

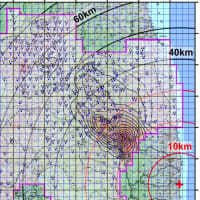

それらが、タイプバー駆動ワイヤーの接続点を楕円形、目形、レモン形に並べさせる、、

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c7dd9f7516efc955a1ee392a3522e9d9

脚注22だっけ?アラインメントの都合、それと

運用の都合、製造の都合、品質管理の都合、メンテナンスの都合

これらによって、タイプバスケット内のタイプバーの並びとキーボード上のキー配列の間にくびきが生じ関係性が深まった、要素単独での自由度が減った、絆が生じた、、。

だがこれは、タイプライターとしての自由度は、より ましになることを目指したためである。

この拘束条件の中での、キーボード上のキー配列の並べかえ工夫が進行する、、

どうか、、

http://raycy.seesaa.net/article/96327199.html

カレント(1949)の脚注26あたりのほうは 衝突の迷惑http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/33.htmlの回避

恒常的な衝突を避け軸受け劣化やシステムへのダメージを回避しようとするのは、大仰にいえば、マクロなアーレニウスの法則影響の遅延低減期待、エントロピーの法則効果からの遅延期待ともいえようか、、

だがこの部分は、安岡孝一氏がWeb上や共著書「キーボード配列QWERTYの謎」で批判されている点であるし、脚注26に示された手紙など文書の確認が待たれる、、 のは脚注22も同様である、、

てか、こんな作業が、1949年以来ほっておかれたとしたなら、それは謎といえるかもしれない、、

- (カレント(1949)、山田尚勇らは、制約条件として挙げている。

- 「QWERTYは最遅配列」あるいは「遅くさせることを最優先させた」と唱えているわけではない。

- 製品化を実現するために、実用的な使用に耐えるパフォーマンス達成度圏内へ持ち込むこと、すべてはこの実現のために、ではあっただろう、。

- それがSholesらの1873年持ち込み直前時点要求課題達成化最善チューニング作業方針であったとmyみる、、)

『「活字棒の衝突」というインシデントhttp://www26.atwiki.jp/raycy/pages/21.html 』。

http://slashdot.jp/~yasuoka/journal/423141

http://slashdot.jp/comments.pl?sid=382172&cid=1477700

これに加えて、カレント(1949)の脚注22、脚注26、、

http://www6.atpages.jp/~raycy/Y/footnotes22and26.htm

http://blog.goo.ne.jp/raycy/s/%B5%D3%C3%ED

- (定説への対案?疑義提示チャレンジャーとしては、〔 QWERTYは最遅配列ではない説など Griffith(1949)、Hirsch(1981)、Norman(1988)〕、逆の立場からのゆり戻し過ぎ?Parkinson(1972)、(Rosch(1989)典拠なし?)、マルゴLiebowitz & Margolisら(1990)、そして安岡孝一(2005、2008)、てなとこか、、。Griffith(1949)は山田尚勇によってもサーベイされてており、山田尚勇判断に織り込み済みだったと考えられる、。)

脚注22あたりだっけ?このエピソードは、タイプライターの製品化を考慮した装置小型化で高さサイズを抑えたため、長いワイヤーでの下からの一旦折り返しに替えて、短くなったワイヤー直結駆動にしたが、すると、印字文字の行揃えアラインメントが悪化してしまった。それは、何の工夫もしないでワイヤー直結すると、タイプバーを軌道面外方向から引っ張るようになってしまったからだろう。そこで、

タイプバー印字運動中の軌道面のゆらつきを減らす工夫として、比較的まっすぐ引っ張れる代替手段

「 alternative method of pulling relatively straight 」の採用となる。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/8631d55175ad75965944dc131a575f4c

このカレント(1949)脚注22あたりが本当ならば、この、タイプライターのワイヤー駆動メカニズムを机上部に収めたために、短くなったワイヤーでの直結駆動になり一旦悪化した行揃えアラインメントの改善対策をした時点1871年ごろには、

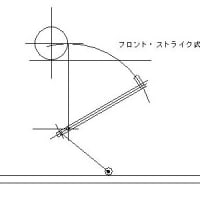

- タイプバー軌道面外からの力がかからないように、

- 鍵盤キーレバーからのワイヤー駆動張力が、タイプバー軌道面上にあるように、

- キーレバー側のワイヤー接続ポイントをタイプバー軌道面上に設けることになった

- キー配列とタイプバーの配置の間の自由度は制限され、

- 印字棒or活字バーor活字棒orタイプバーorタイプ・バーの配置だけを変えることは許されなくなっていた

- 脚注22あたりとこの世と地上を支配する基本原理、摂理、、

- まず、この地上のメカニズム機械機構は、重力の支配下にある。たとえば、鉛直なセッティングが左右にゆれないバランスなどへの重大な影響を持つ、、

- 機構の機能を早期実現するためには、タイプバーの軌道面は鉛直面を採用してまずは検討し始めるべきだ、そうすればよりシンプル素朴単純、状況をわざわざ余計に複雑にしてしまわないままに設計が進むことが期待される、、 もっとコンパクトにとか、は、二の次、、

- この世の質量実態のある光速近傍超高速運動中でない物理的メカニズム機械機構の運動の理想軌道は、ユークリッド幾何に従う(ちとあやしいな、、)。たとえば、異なる三平面は1点で交わる、、http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/ecfdada0b27feaaf28b17c449ea5f431、、

- タイプバーの配置を変えたならば、それだけではキーレバー上のワイヤー接続点が、タイプバー理想軌道面外に外れてしまうから、タイプバーの位置移動に応じて対応する

- キーレバー上のワイヤー接続点 または

- キー配置(あるるいはこれら両方共を)

- タイプバーの配置を変えたならば、それだけではキーレバー上のワイヤー接続点が、タイプバー理想軌道面外に外れてしまうから、タイプバーの位置移動に応じて対応する

この場合、物体が支配される基本原理が、読み解くためのカギKeyちょっとした公然の秘密カギとなって情報の一部を分担負担受け持っている(cf.Re: 秘密は皆で分けて持とう)、、- なお、記事鉛直に構成されるべき各タイプ-バー軌道平面と、キー・レバー上面中心線との 交点の様子を検討する。は、安岡孝一氏より通告された著作権侵害嫌疑のため2008年現在 非公開処置中 cf.非公開処置中記事リスト。対応策を検討するのが面倒くさそうな感じ、善後策は、、放置気味、、というより完全放置? いやいかん、きちんと嫌疑を晴らせるものは晴らしていくべきだ、、とりあえず一件検討してみてみる、、

- まず、この地上のメカニズム機械機構は、重力の支配下にある。たとえば、鉛直なセッティングが左右にゆれないバランスなどへの重大な影響を持つ、、

そして、ワイヤーの干渉が許されるはずはなく、輻輳も望ましくない、、 運用の都合

さらに、製造の都合、品質管理の都合、メンテナンスの都合、、

それらが、タイプバー駆動ワイヤーの接続点を楕円形、目形、レモン形に並べさせる、、

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c7dd9f7516efc955a1ee392a3522e9d9

脚注22だっけ?アラインメントの都合、それと

運用の都合、製造の都合、品質管理の都合、メンテナンスの都合

これらによって、タイプバスケット内のタイプバーの並びとキーボード上のキー配列の間にくびきが生じ関係性が深まった、要素単独での自由度が減った、絆が生じた、、。

だがこれは、タイプライターとしての自由度は、より ましになることを目指したためである。

この拘束条件の中での、キーボード上のキー配列の並べかえ工夫が進行する、、

どうか、、

http://raycy.seesaa.net/article/96327199.html

カレント(1949)の脚注26あたりのほうは 衝突の迷惑http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/33.htmlの回避

恒常的な衝突を避け軸受け劣化やシステムへのダメージを回避しようとするのは、大仰にいえば、マクロなアーレニウスの法則影響の遅延低減期待、エントロピーの法則効果からの遅延期待ともいえようか、、

だがこの部分は、安岡孝一氏がWeb上や共著書「キーボード配列QWERTYの謎」で批判されている点であるし、脚注26に示された手紙など文書の確認が待たれる、、 のは脚注22も同様である、、

てか、こんな作業が、1949年以来ほっておかれたとしたなら、それは謎といえるかもしれない、、