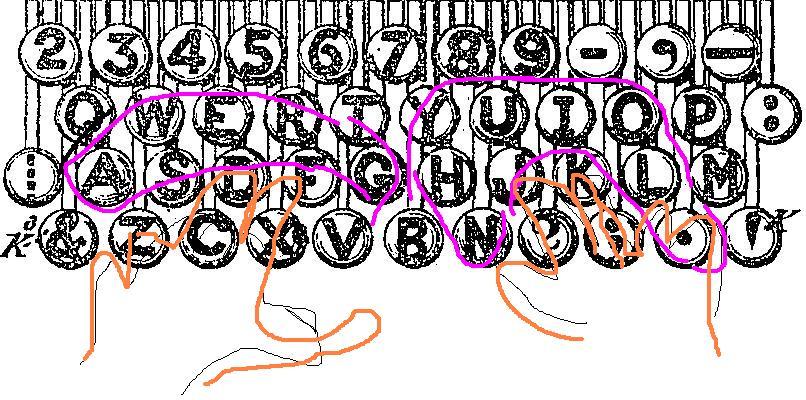

なぜディッカーソンの規則性にキートップを並べる必要があったのか。スタガーに。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/21a8a4d61b8c11eb657bf20aac524857

それは

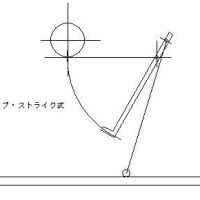

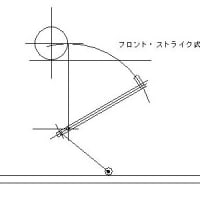

ストロークの著しい違いを、

各段のキーが駆動するタイプバーの分担を、

各上下2段段づつの、ストロークのタッチの要求強さと深さの違いの差を少なくするためだっただろう。

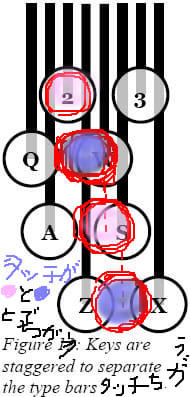

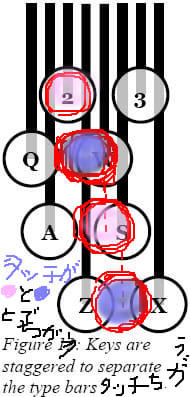

スタガーに並べなかった場合、ピンクのキーとブルーのキーとの間では、キータッチが、キーを押した感じが、著しく異なることで、キー操作上の違和感が大きくなるであろう。

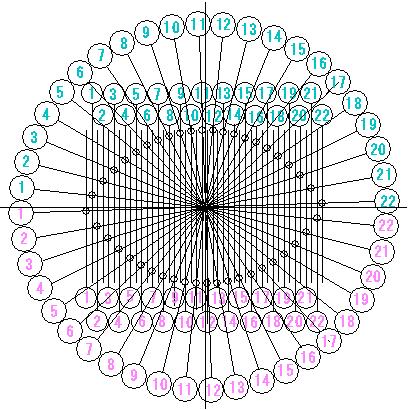

タイプバスケットにタイプバーを均等間隔でつるすとすると、

現用キーボードのような、ハーフ・クオーター・ハーフの段ずれピッチとなったキー配置が、力学的・機構的、各段間での打鍵感の連続変化性で、理にかなっている。

最上段を数字段とする。すると、

数字段のすぐ下の段が、出現頻度の高い文字を並べるにふさわしい段となる。

それは、数字は数字と連続して打たれることが想定されるし、

英字と数字が連続して打たれる頻度が低いことが想定されたからであろう。

実際の状況は、指周りによく使うキーが配置されているような感じである。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/0cd8c08680edecf870016fdb1422da07

キートップの見易さからいえば、ブリッケンスダーファーのような配列も候補であろう。確かその配列では、高頻度文字を最下段に配置していたはず。

Blickensderfer No.8

さすれば、キーボード鍵盤面が手指に隠れている時間が最小であろうから。

また、手指の運動の少なさからいえば、英文字中段が、高頻度文字の並ぶべき場所であったろう。

たぶんDvorakがそうであるように。

だが、QWERTY配列系統では、高頻度文字列は、数字段の直下の段、英文字上段に多く配置されている。

盤面をもっとも手指でさえぎることの少ない配列でも、手指の運動のもっとも少なくなるような配列でもなかった。

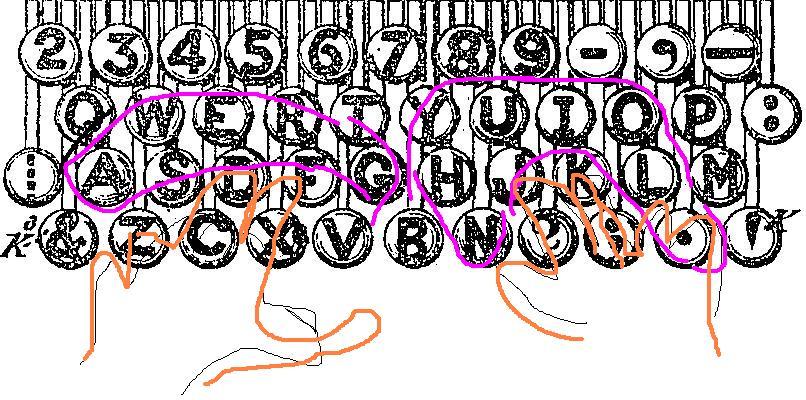

1872 年8 月10 日付Scientific American誌

1874年出荷 Sholes & Glidden Type-Writer

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/21a8a4d61b8c11eb657bf20aac524857

それは

ストロークの著しい違いを、

各段のキーが駆動するタイプバーの分担を、

- 数字段とQ段のキーでタイプバスケットの奥側につるしたタイプバーを

- ASDFG段とZX段のキーでタイプバスケットの手前側につるしたタイプバーを

各上下2段段づつの、ストロークのタッチの要求強さと深さの違いの差を少なくするためだっただろう。

スタガーに並べなかった場合、ピンクのキーとブルーのキーとの間では、キータッチが、キーを押した感じが、著しく異なることで、キー操作上の違和感が大きくなるであろう。

タイプバスケットにタイプバーを均等間隔でつるすとすると、

現用キーボードのような、ハーフ・クオーター・ハーフの段ずれピッチとなったキー配置が、力学的・機構的、各段間での打鍵感の連続変化性で、理にかなっている。

最上段を数字段とする。すると、

数字段のすぐ下の段が、出現頻度の高い文字を並べるにふさわしい段となる。

それは、数字は数字と連続して打たれることが想定されるし、

英字と数字が連続して打たれる頻度が低いことが想定されたからであろう。

実際の状況は、指周りによく使うキーが配置されているような感じである。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/0cd8c08680edecf870016fdb1422da07

キートップの見易さからいえば、ブリッケンスダーファーのような配列も候補であろう。確かその配列では、高頻度文字を最下段に配置していたはず。

| Z | X | K | G | B | V | Q | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| . | P | W | F | U | L | C | M | Y | & | ||||||||||||||||||||||||||||||

| D | H | I | A | T | E | N | S | O | R |

さすれば、キーボード鍵盤面が手指に隠れている時間が最小であろうから。

また、手指の運動の少なさからいえば、英文字中段が、高頻度文字の並ぶべき場所であったろう。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ; | , | . | P | Y | F | G | C | R | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| A | O | E | U | I | D | H | T | N | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Z | Q | J | K | X | B | M | W | V | ‐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

だが、QWERTY配列系統では、高頻度文字列は、数字段の直下の段、英文字上段に多く配置されている。

盤面をもっとも手指でさえぎることの少ない配列でも、手指の運動のもっとも少なくなるような配列でもなかった。

1872 年8 月10 日付Scientific American誌

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ‐ | , | ’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Q | W | E | . | T | Y | I | U | O | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| A | S | D | F | G | H | J | K | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| & | Z | C | X | V | B | N | ? | ; | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

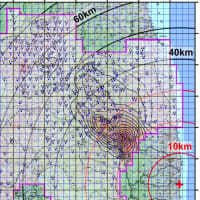

1874年出荷 Sholes & Glidden Type-Writer

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ‐ | , | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ┇ | A | S | D | F | G | H | J | K | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| & | Z | C | X | V | B | N | ? | ; | . | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||