これからもぜひ毎日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

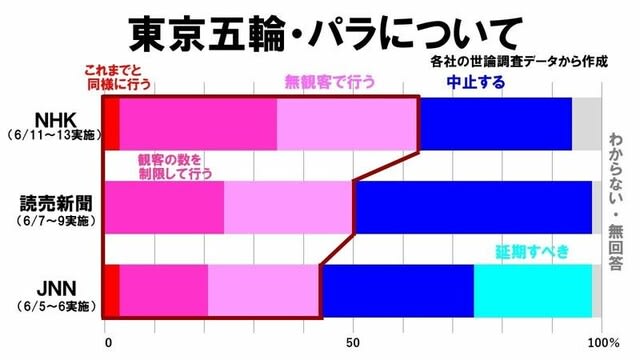

コロナ感染者数が減ってきて、世論調査でも、一時は3割を切っていた東京オリパラ開催に賛成する人が過半数になってきました。

しかし問題は、今の感染者数ではなくて、東京オリパラ開催以降の日本と世界での感染爆発です。

それでなくても、デルタ株(いわゆるインド株)が東京でもすでに3割を超えています。

アルファ株(いわゆる英国株)発祥の地のイギリスでは、アルファ株の1・6倍の感染力を持つともいわれるデルタ株に9割以上のウイルスが置き換わってしまったので、最後の規制緩和を2週間延期しました。

そんなデルタ株が急速に増加している東京に、さらに10万人の外国からのオリパラ関係者が来日。

ロシアだけでも4つも変異株が発見されているのに、東京でウィルスカクテルが作られることになりますよ。

そんな状況の中、東京や全国から観戦しに観光客が訪れ、全国や世界に帰っていったら、そのあと感染爆発が起こるのは必定です。

しかし、菅政権は新型コロナ対応の緊急事態宣言を解除し、東京や大阪で「まん延防止等重点措置」に切り替える方針で、飲食店の営業を圧迫する酒類の提供規制は当面続けるというのですが、東京オリパラの選手村でのアルコール持ち込みは自由。

日本に暮らす人に我慢させて、オリパラは治外法権にするだなんて、本末転倒です。

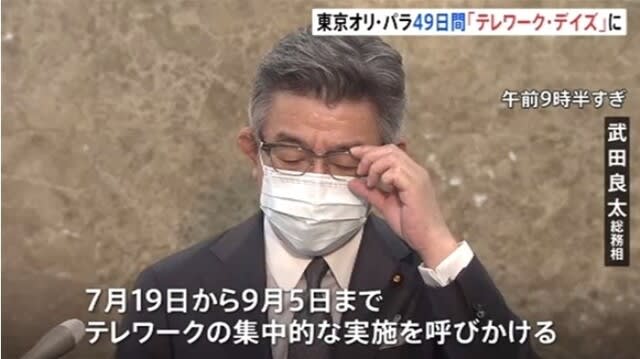

本末転倒と言えば、武田総務大臣が2021年6月11日に

「東京オリンピック・パラリンピック競技大会を安心安全な大会とするため、7月19日から9月5日までテレワークの集中的な実施を呼びかける、『テレワーク・デイズ2021』をおこないます」

と記者会見で宣言したのですが、なんで東京オリパラを開会している間、市民は在宅勤務を強いられるんですか。

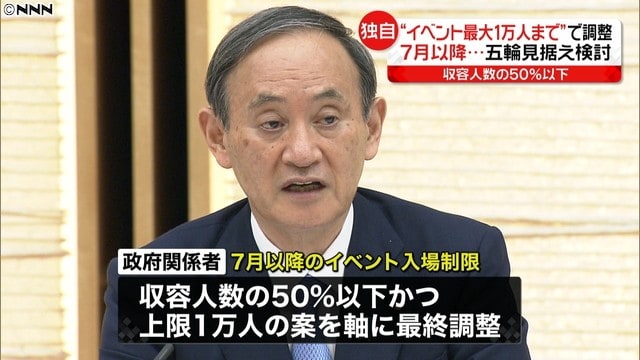

しかも、イベント制限はいまの「最大5千人」を当面続ける案が有力とのことだったのですが、菅政権は、7月以降の大規模イベントについて収容人数の50%以下であれば最大1万人まで認める案を軸に調整していることが分かりました。

政府の分科会の尾身会長ら有志が出す提言では、オリパラ開催をするにしても無観客にするよう強く求めるはずなのに、東京オリパラの各競技に1万人観客を入れられるように、直前からイベント人数を倍に緩和するというのです!

東京都の小池都知事は埼玉県や千葉県はあきらめたパブリックビューイングも中止と言わないし、これで人流を抑えて安全安心な東京オリパラとか、ちゃんちゃらおかしいでしょう。

でもね。すでに東京オリパラ開催賛成派が多くなってきていますが。

アフリカ大陸での梨状最終予選も中止になったそうですし、日本に本当のトップクラスの選手が来られない競技も多いと思うんです。

また事前合宿などのキャンセルが相次いでいて、各国の選手団の多くが準備不足でしょう。

東京オリンピックが始まったら、主催国日本の有利がいつもの大会以上に大きくて、予想外に日本選手のメダルが量産されるかもしれないんです。

その時に、日本の市民が浮かれてしまって、安倍・菅政権と続く悪政や、すでに1万5000人になろうとする日本のコロナ死者のことを忘れてしまって、次の総選挙でまた自公を勝たせるんなら、もう日本は滅びていいんじゃないですか。

これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

東京オリンピックの開幕が来月に迫る中、開催に伴う新型コロナウイルス感染リスク拡大への懸念が日増しに高まっている。政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長ら専門家は近くリスク評価の提言をまとめるほか、国際オリンピック委員会(IOC)なども感染防止対策の「プレーブック(規則集)」を改定し対策を強化するとみられるが、感染リスクを下げた五輪は本当に実現できるのか。

【渡辺諒、岩崎歩/科学環境部】

米科学誌「厳密なリスク評価に基づいていない」

東京五輪・パラリンピックでは、海外から来る選手らの多くはワクチンを接種し、PCR検査陰性の証明書を持って、空港でも検査を受ける。一般の人と交わらずに選手村や宿舎に入るほか、練習会場と試合会場以外は、外部の人との接触を限りなく減らすように極めて厳しく行動が制限されることになっている。IOCと大会組織委員会は感染力が強い変異株にも対応するため、選手や大会関係者向けの感染防止対策の規則集「プレーブック」の第2版を4月に公表。検査体制や行動ルールなどをより厳格にした。

だがこのプレーブックについて、米ミネソタ大の研究者らは5月、米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンで、「科学的に厳密なリスク評価に基づいていない」と見直しを求め、「五輪の中止が最も安全な選択肢かもしれない」とまで踏み込んだ。

具体的には、競技や会場ごとに対策が考えられておらず、定期的な検査や、マスクなどの限界を認識していないなどと指摘。海外選手らに使用を求める予定の行動調査用のスマートフォンアプリも、「スマホを持って競技に参加する選手はほぼいない」とし、センサーを備えた装着型装置が適切だとしている。

感染リスクを下げながら、五輪を実施することは可能なのか。専門家は対策の「盲点」を指摘する

スーパーコンピューター「富岳」を使い、感染リスクのシミュレーションなどを行っている理化学研究所チームリーダーの坪倉誠・神戸大教授(計算科学)は「五輪だからといって特別、他のスポーツイベントに比べてリスクが高いわけではなく、どこまでリスクを下げるかによって対策の強弱は変わってくる」と強調する。

競技ごとのリスクに合った対策必要

坪倉教授によると、感染リスクは①声の出し方やマスクの着用など発話の形態②人と人との距離③接触する時間④換気の状態――の4項目で評価できる。五輪やパラリンピックの選手が競技に参加する際には、①について懸念されるものの、②~④の懸念は少ないという。ただし、柔道やレスリングなど、選手が密着する競技はリスクが増しやすいため、競技ごとにリスクのカテゴリーを分け、それぞれに合った対策を講じるべきだと話す。

また、監督やコーチが指示を出すために選手を集める場や、ロッカールーム、会場に移動する通路、移動中のバスなどは、換気が悪く人と人との距離が取りにくいなど、①~④の条件が悪くなりがちになる。坪倉教授は「競技者以外や、競技が始まる前や終わった後の動きは盲点になりやすい」として、これらの対策に注力すべきだと訴える。

実際に、産業技術総合研究所(産総研)がサッカー・Jリーグの協力を得て調査した結果によると、選手控室やミーティングルーム、スタッフルームなどで、換気の目安となる二酸化炭素濃度が上昇する傾向が確認された。空気中に漂うウイルスを含んだ微粒子「エアロゾル」による感染を予防するためにも、産総研は「人数制限や部屋を広くするといった対策が有効だ」としている。

観客の移動分散と観戦中の飲食制限が鍵

五輪を巡っては、専門家らの間で無観客の開催を求める意見も強まっている。それでも観客を入れると判断した場合はどうなるのか。同志社大の石井好二郎教授(運動処方論)は、移動する観客を分散させることや、観戦中の飲食をどの程度制限できるかが鍵を握るとみる。

観客が観戦中に距離を保ってマスクを着用し、大きな声や会話を制限すればリスクは低い。しかし、ハーフタイムなどで一斉にトイレに行くことで、通路やトイレ周辺に密集すると危険が高まりやすい。また、試合前や試合後の観客の移動を分散させないと、出入り口付近や利用する公共交通機関で密集が生じるほか、飲食を無制限に許可するとマスクの着用率は下がる。産総研の調査でも、ハーフタイムに飲食をするためマスクの着用率が下がるとのデータが示されている。観客を監視するスタッフを配置する体制の構築なども必要になるという。

石井教授は「観客を入れるならば、リスクを下げながらやっていくしかない。五輪で人が動いても、感染者が増えない対策を主催者・観戦者ともに徹底することが重要だ」と強調した

感染対策、オリパラ以外でも苦慮

国内のスポーツ界では、東京五輪・パラリンピック以外の感染対策にも頭を悩ませている。

プロ野球やJリーグ、大相撲などは観客数に上限を設け、地域の感染状況によっては無観客にするなど感染対策を徹底しながら開催している。客席でのクラスター(感染者集団)の発生は確認されていないが、チーム内で選手らの感染が広がるケースは頻発している。また高校スポーツの大会などでは、クラスター事例が複数確認されている。

「大会を開く難しさを感じた。感染力の強い変異株の影響もあり、これまでの対策では防ぐことが難しい」。4月下旬の県高校バレーボール春季大会でクラスターが発生した高知県の担当者はこう明かす。

大会は4月24~25日に、県内の高校2校の体育館を会場に開催。クラスターが発生したのはそのうちの1カ所で、13校が来場し複数のコートで対戦したが、大会後、対戦した複数の高校の選手や審判など大会関係者計32人の感染が判明した。県によると、感染対策として観客は入れず、会場内の換気や消毒、参加者の体温測定を徹底し、昼食も高校別に密を避けるようにしていた。感染経路は判然としないが、試合を通して感染が広がった可能性もあるとみている。

5月下旬には、鹿児島県高校総合体育大会に参加したバドミントン選手の間でもクラスターが発生。バドミントンの試合は5月26~28日に同県薩摩川内市内の体育施設であり、65校の約900人が参加したが、6月7日時点で選手や大会関係者計25人の感染が判明した。

県などによると、試合では施設内の2カ所のアリーナを使用し、入場者は本来の収容人員の50%以内に制限し、選手は大会の2週間前から体温チェックといった健康管理を行うなどして対策を講じてきたものの、会場内の換気に不十分な点があったとみている。ただし高知のケースとは異なり、対戦を通して感染が広がったわけではない可能性があり、競技と感染の因果関係は不明だ。会場となった施設の出入り口や売店など、試合と直接関係ない場所が感染拡大を引き起こす現場になった可能性もある。

厚生労働省によると、小中学校や高校、大学などで、昨年1月から今年4月下旬までに起きた5人以上のクラスター489件を分析すると、部活・サークル活動が要因とみられる事例が100件と2割に上った。特に、大学の133件に限ると、部活・サークルが58件と4割強を占めている。

文部科学省は部活動での感染事例を踏まえ、休憩中や更衣室内での会話、食事など競技前後の行動がより感染リスクが高いと分析。学校向けの対策マニュアルでは可能な限り屋外での活動が望ましいとしつつ、屋内の場合は長時間の利用を避け、十分な距離を確保できる少人数で利用し、多数の生徒が集まり呼吸が激しくなるような運動や大声を出す活動は避けるよう呼びかけている。

不吉すぎる49日のテレワーク・デイズ「まるで喪中」と批判も

「東京オリンピック・パラリンピック競技大会を安心安全な大会とするため、7月19日から9月5日までテレワークの集中的な実施を呼びかける、『テレワーク・デイズ2021』をおこないます」

そう高らかに宣言したのは、武田良太総務大臣(53)だ。

総務省が6月11日に発表した「テレワーク・デイズ」。東京オリンピック・パラリンピック期間中の49日間、テレワークの集中的な実施を民間企業などに求めるもので、政府は3000団体の参加を目標にしているという。

だが、ネット上では “49日のテレワーク・デイズ” という言葉に不吉すぎるとの声が上がっている。

《49日のテレワークデイズって不吉過ぎ》

《49日…喪に服すのかな?》

《49日とか四十九日法要かよ 笑えない冗談ですな》

《49日後に、「街が完全に死亡」するんじゃないか?》

5月13日の朝日新聞によると、大会組織委員会の武藤敏郎事務総長は、大会期間中に海外から来日する競技団体などの大会関係者の規模について「9万人以下」になる見通しを明らかにしていた。

参加が見込まれる約1万5000人の選手は、これに含まれないとのこと。当然、かなりの人流の増加が予想される。

また小池百合子東京都知事は、6月11日、パブリックビューイングを都内すべての会場で中止するという報道に対して、「ファクトではない」と完全否定。抗議文を出すほど、強い姿勢を見せている。

そうしたなか、民間には人流の減少を求める「テレワーク・デイズ2021」を求める政府。その矛盾にも批判が集まっている。

《企業はテレワークで出社せず、オリンピックはパブリックビューイングで集まれ!って矛盾過ぎ》

《政府の言わんとすることは、「五輪は何が何でもやるから、その間、国民は政府の方針に従って、テレワークを始めとする外出自粛を」って話なんだな》

《全てはオリンピックファースト どれだけ国民に犠牲を強いれば気がすむのか?》

《だったら五輪やるな》

延長続きの緊急事態宣言に続いて飛び出した、トンデモ計画。実施から49日後、日本はどうなっているのか。ただ間違いないのは、最終的にすべてのツケを払うことになるのは私たち国民ということだ。

政府“イベント最大1万人まで”で調整

政府が7月以降の大規模イベントについて収容人数の50%以下であれば最大1万人まで認める案を軸に調整していることが分かりました。専門家の意見を聞いた上で決定する方針ですが、この基準が決まれば東京オリンピック・パラリンピックの国内観客の上限となる見通しです。

菅首相は15日午前、西村担当大臣ら関係閣僚と協議した後、丸川オリンピック・パラリンピック担当大臣らと会談し政府の方針を伝えました。

政府関係者によりますと、政府は現在、緊急事態宣言などが出ている地域では収容人数の50%以下かつ上限5000人としている大規模イベントの入場制限について、7月以降は宣言などが解除されていれば収容人数の50%以下かつ上限1万人とする案を軸に調整をしています。

政府内では、入場制限を収容人数の50%以下のみとする案も議論されましたが、政府関係者によりますと「国立競技場は3万4000人まで入ることになるのでテレビに映った時のインパクトが強すぎる」などの意見が出て上限を1万人としたということです。

政府は、16日に行われる予定の専門家による新型コロナ分科会で了承されれば、決定する方針です。

ある政府関係者は「IOCも大会組織委員会も東京大会だけ特別扱いしなくていいと言っている」と話していて、東京大会の国内観客の上限についてもこの基準にあわせて今月中に決まる見通しです。

これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

65歳以上は85%。一方で若い人たちは50%前後。

出演していた加藤官房長官が「ネット上にはワクチンに関するウソやデマが多いですから。」

なんとその横には特殊詐欺グループ イシンの親玉が。

ワクチンを接種しない自由はこの国には無いんですね。勿論、たまーに「接種しない自由はある」という類の言葉が出てきます。

しかし、加藤官房長官の「ネット上にはワクチンに関するウソやデマが多いですから。」と言う発言は、「接種しない人は騙されている」という意味にしかなりません。「接種しない理由なんてこの世にはない」と言っているのと同じです。

国の発信する情報が信用できない。こういう状況を作り出した張本人たちが、TVで「うて!!」と叫べば叫ぶほど、接種率は下がるでしょう。

ところで、接種しない理由として挙げられる副反応ですが、遺伝子ワクチンの危険性もよーく考慮すべきでしょう。TVなどでは接種後すぐの副反応しか話題にされません。長期にわたって人体に及ぼす影響がどうなのか、だれもわからないのに「安全」「これまでのワクチンと副反応の発生率は大差ない」と言う無責任ぶりにも呆れます。

正しく情報を提供して、そのうえで接種するかしないかの判断をする。この当然のことができていません。

だから、つい、遺伝子ワクチンという短期間で大量生産ができるワクチンで一山当てよう、こういう目論見なのかなと思ってしまうのです。

孤独な人も多いですが、一度トンデモなく間違ったことを最初の頃に言ってしまったから、後戻りできなくなっただけだとも思いますけど🤣

「ワクチンを使ってmRNAを注射しても、基本的にヒトの遺伝子(染色体・DNA)がある細胞の核の中に入り込むことはできません。

また、RNAをDNAに変換(逆転写という)したり、そのDNAを組み込んだりするための酵素(インテグラーゼという)もないため、ヒトの遺伝子(染色体)に変化を起こすことはありません」

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84225?page=1&imp=0

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84225?page=1&imp=0

読ませていただきました。「だから安全だよ」ということになるのでしょうが、何故政府はこのような解りやすい説明を紹介しないのでしょうか。

たぶん後半の

「陰謀論が蔓延する背景要因に対する処方箋は、主に2つあります。(1)政府への信頼の回復、(2)社会的孤立の解消と承認不足への対処です。

前述の国際調査の結果を踏まえれば、根本的には信頼される政府を取り戻すしかありません。

ここではコロナ禍における特定業種へのしわ寄せをはじめとするでたらめな政策が極めて大きな汚点を残しており、それらへの反省と救済策に早急に取り組むとともに、『弱者を切り捨てない』というスタンスを粛々と有言実行していくことが第一歩となるでしょう。」

が出せない理由でしょう。

ところで、これを読んでも引っかかるところがあります。

それは、お医者さんの3割程度の方たちが「接種しない」とされていることです。これはどう理解すればいいのでしょうか。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210524/k10013047921000.html

その結果、

医療従事者の感染激減、1月の1割以下に 接種率が要因

池上桃子

2021/6/18 16:46 会員記事 朝日新聞

新型コロナウイルスのリバウンド(感染再拡大)が懸念される東京都内で、医療従事者の感染者が大幅に減っている。5月に感染が確認されたのは47人で、526人だった1月の1割以下まで激減した。海外での事例を踏まえ、専門家が減少の要因として挙げるのがワクチンの接種率だ。

* 【データで見るコロナワクチン】日本の接種状況は? 都道府県の状況も一目でわかる

都の資料によると、院内感染した医療従事者は、第3波のピークだった1月が526人(全感染者数の1・3%)に上り、2月が366人(同3・3%)、3月が237人(同2・5%)だった。その後は急減し、4月が77人(同0・4%)、5月が46人(同0・2%)まで下がった。

感染者数だけでなく、全体に占める割合も大きく下がったのはなぜか。大きく影響したとみられるのは、2月に始まったワクチンの医療従事者向けの優先接種だ。

都内では約57万人が対象となり、6月17日時点で約7割にあたる39万6651人が2回の接種を終えている。都によると、国のワクチン接種円滑化システムに報告が済んでいないケースもあり、実態はより多くの医療従事者が接種を終えているとみられるという。

東京感染症対策センター専門家ボードの賀来満夫座長は、その接種率に注目する。

17日にあった都のモニタリング会議では、ワクチン接種が先行して進んだイスラエルで、接種率が人口の40%を超えたタイミングで感染者数の大きな減少がみられたと報告した。都内の状況についても、「医療従事者のワクチン接種が広がった4、5月は、1~3月と比べて病院で起こるクラスターの規模が小さくなり、職員の感染者も減っている。ワクチン接種の効果がみられつつある」との見解を示した。

一方で、4月に始まった高齢者向けの優先接種は、16日までに2回目の接種を終えたのは28万7265人と対象者全体の約1割にとどまる。賀来氏は「まだ効果が出始めているとは言い切れないが、接種が進んでいけば、高齢者の感染も重症化も減っていく」と期待を込めた。(池上桃子)

https://www.asahi.com/articles/ASP6L420VP6KUTIL097.html

なるほど、医療従事者の8割以上が接種済みですか。

私の投稿で、ミスがありましたので訂正しておきます。「お医者さんの3割程度の方が『接種しない』とされている」ではなく「お医者さんの3割程度の方が『接種したくない』とされている」でした。

少し古い情報ですが、2020年12月20日のNEWSポストセブンが次のように伝えています。

「ワクチンの実用化が迫る中、医療関係者用の会員制サイト「ケアネット」で、ワクチンに関する医師1000人アンケートが実施された(10月)。

これは30代以上の勤務医、開業医を対象に、新型コロナワクチンの接種希望の有無や懸念する点などを聞いたもので、本誌・週刊ポストは医療関係者の協力を得てその結果を入手した。

『どこの国が開発したワクチンを希望するか(複数回答可)』の設問に対し、アンジェス(大阪大学発のバイオベンチャー)などが開発を進める『日本』と答えた医師が396人で1位。アストラゼネカやGSKを擁する『英国』は2位(231人)、前述のファイザーやモデルナを擁する米国は3位(222人)だった。

一方、同アンケートでは前提として『ワクチンが日本で接種可能になった場合、接種したいと思うか』の問いに全体の38.8%(398人)が『接種したくない」と回答している。

ワクチンの接種を希望しない理由として最も多かったのは「安全性などのエビデンス不足』だ。」

昨年10月のアンケートですから、半年もたてば情報も増え、判断が変わるだろうとは思います。医師のワクチン接種率が高くなった理由がそうであればいいのですが、一方で同調圧力に負けて接種したという話もあると聞きます。

東洋経済ONLINE2021/5/19「新型コロナワクチンへの妄信と強制が危うい理由 森田洋之医師『接種率データは多角的に見よう』」では、森田洋之医師が「若い人は新型コロナにかかっても死なないのに、看護師さんとか実習に行く医学部の学生さんとか、ワクチン接種を断れない立場です。職を失ったり、資格を取れなかったりするわけですので。しかし、副作用が出ても病院の院長が責任取ってくれるわけではない。後々に影響を残すような副作用が出たら、補償で済む問題ではありません。また、実際には金銭的な救済制度を受けることも簡単ではありません。

私は個人で開業しているので、ワクチンを受けるつもりはないのですが、友人の医師は同調圧力に負けました、と言っていました。そうした圧力は非常に怖いことです。」

と述べています。

また、私が「医療従事者」ではなく「お医者さん」としたのは、医学的知識のある方達がどのように判断されているかを知ろうとしてのことです。

昨年10月では接種するつもりとしていたお医者さんたちが約6割。「医療従事者」=「お医者さん」としてその半年後に8割の方が接種した。

この数値の変化の本当の理由を知りたいですね。

大変興味深いところです。そして、強制ではなかったと思いたいですね。

新型コロナウイルスワクチンを接種する医療従事者(右)=6月18日、金沢市

新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への接種に関し、37都道府県が6月28日の週までに「完了する」もしくは「完了済み」であることが20日、共同通信の調査で分かった。このうち福井、愛媛など8県は18日までに完了。2月中旬の開始から約4カ月半でようやく全国的に終了の見通しが立った。4月から高齢者との並行接種が続いていたが、医師ら約480万人の接種完了にめどがつき、打ち手の確保にも弾みがつきそうだ。6月21日からは現役世代が対象となる企業や大学での接種が本格化する。

医療従事者は感染リスクが高く最優先とされた。