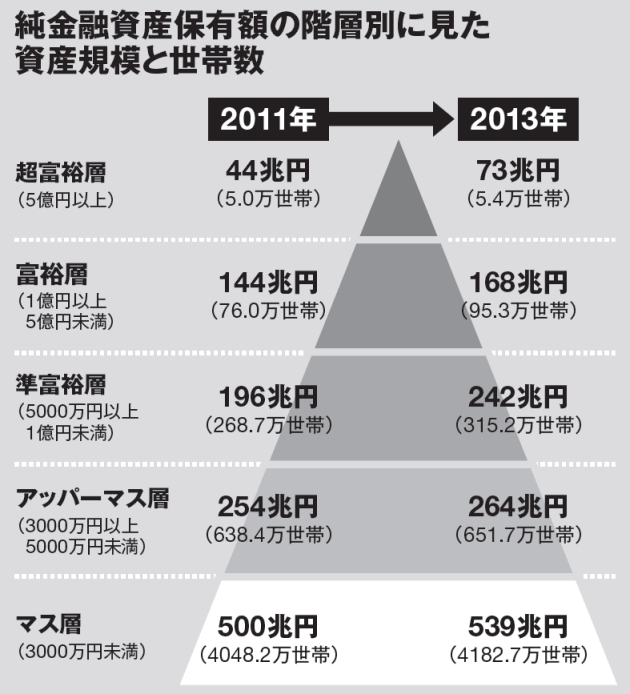

超富裕層、富裕層、準富裕層の資産からたった1%富裕税をとるだけで5兆円の財源が出るのだが。

2017年に消費税が増税されるにあたって、食料品などに「軽減」税率がかかるとさんざん宣伝されていますが、軽減税率って消費税が8%に据え置きになることで、ちっとも税金は下がらないのですが、国民はみな「軽減」という言葉のマジックに引っかかっています。

この軽減税率ですが、高額所得者ほど高い食料品を買うので、所得が年1500万円の人と200万円の人を見ると、倍くらい高額所得者の方が得するそうです。しかも、年間200万円の所得の人には8千円程度しか恩恵が受けられません。

これでどうして低所得者対策といえるでしょうか。

そもそも、消費税には逆進性と言って、低所得者ほど割合的に負担が重くなるという性質があります。

たとえば、消費税が10%になると、年間の所得が200万円でそのうち150万円消費する人は15万円の所得税がかかりますかところが、所得が2000万円で1500万円も消費する人はいません。ですから、消費税は低所得層に重くのしかかるのです。

こうして、消費税の導入と増税は、この国の格差をますます広げます。

所得の少ない世帯はどうしても消費に回すお金が大きいので、消費税の負担率が大きくなる。

一国の経済目標の第一は、高所得者・富裕層に応分の負担をを求め、これを低中所得層に分配して購買力を高め、経済全体を円滑に運用することにあります。

しかし、 安倍政権のように、消費税をアップすることで財政赤字を解消しようとすると、中低所得層の購買力は低下し、日本経済の内需は縮小し、物は売れなくなるという景気の悪循環を招き、消費税や法人税の税収はかえって下がります。

したがって、消費税のアップは財政赤字の解消方法としては下の下です。

しかし、日本は国と地方自治体を合わせて1000兆円という赤字ですから、これをほっておくことはできません。

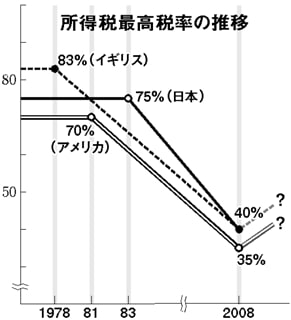

まず、考えられるのは、以前のように所得税の累進課税をアップすることです。

30年前は累進課税率は75%を超え、これが所得の再分配にまわって、中間層を分厚くいていたが、今では中間層が先細り、購買力が落ちている

次に「富裕税」とは、国民1人1人の財産の総額に応じて課される税金です。

土地や建物の評価額に応じて課税される点は固定資産税のシステムと類似するものの、預貯金や株式や有価証券にも課税される点が異なります。フランス・スイス・オランダ・ノルウェー等の欧州でよく課税されており、所得税では実現困難な「富の偏在の是正」を目的といています。

実は日本でも一時期富裕税が存在していました。1950年に所得税の最高税率を大幅に引き下げました(85%→55%)が、それを補完する税金として0.5%~3.0%の富裕税が課税されました。しかし、個人の財産状態を把握するのが難しく、1953年に廃止(と同時に所得税の最高税率を65%へ引き上げ)されました。

ところが、現在の日本では富裕税の再導入が検討され始めました。

政府や与党からは同様の意見が出ていないもの、共産党などが富裕税の再導入を主張しています。

共産党の志位委員長の発言を聴く限り、富裕税を導入することにより、毎年約20兆円の税収が見込まれる(基礎年金の支払い金額に匹敵)と言われますが、他の人も、徴税可能な金額は約13兆円になると言っています。

小委税をアップするほど儲ける合格所得者。富裕層。

また、固定資産税では課税されない株式や有価証券と言った分離課税により優遇されている財産に対して一定税率を課税して、高額所得者の財産把握の弱い所を埋める意見もあります。

大企業は日本本経済から恩恵を受けているのに、とても恩返ししているのは言えない。

富裕税、相続税にはメリットがあります。

所得税では所得に応じて課税される税金のため、財産が多くても所得が少ない人、要するに「金持ちのドラ息子」の税負担が軽い問題点を解決できません。

また、日本では金融商品が分離課税される関係上、株式の取引で収入を得ている人が実労働により収入を得ている人より税負担が軽い問題点もあります。

高額所得者は株式・証券に財産を移転しているので、低税率の特定を受けている

近年、富裕層が持つ財産が急増しており、割合にして毎年約10%上昇していますが、税収は5兆円も減少しています。

これは所得税の最高税率が低い(2014年時点では40%)点が要因ではなく、不労所得を優遇しているため起きている問題であって、証券取引に対しては20%、株取引に対しては10%と労働所得より大幅に優遇されており、ある統計では所得100億円の人の実効税率が14.2%でした。

こう言う富裕層に対する不公平を解消するため、富裕税を求める声が上がっています。

関連記事

「21世紀の資本」ピケティ教授も世界第2位の富豪バフェット氏も唱える「所得の再分配」と格差問題の是正

世界長者番付3位のバフェット氏も「甘えた富裕層に増税を」 日本の富裕層には所得税増税を

アベノノミクスは失敗した2 実質賃金目減り、物価高、負担増で格差拡大。日本人は貧しくなっている。

衆議院総選挙の争点2 「税と社会保障改革(1) 消費税増税か格差是正か」 安倍自民党は1%の金持ち政党

ウォール街を占拠せよ 全米でデモ広がる 「国難」東日本大震災に沈黙する日本の富裕層に富裕税の導入を!

竹中平蔵 朝まで生テレビで「正社員をなくしましょう」 これが安倍政権が目指す新自由主義経済だ

池上彰さん、しっかり解説してください!日米両国とも富裕層の税率は低く、貧富の差は拡大し続けています!

日本にも富裕税の導入を!年間所得100億円以上の富裕層は14%の税率でしか税金を支払っていない

高所得者、富裕層にとっても、富裕税は経済をよくして結局また自分が儲けられるのです。

そこのところを目先の利益でなく、中長期的視野に立ってほしいですね。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

|

消費税増税の大ウソ―「財政破綻」論の真実 |

| 山家 悠紀夫 (著), 井上 伸 (著) | |

| 大月書店 |

消費税、上げなくていいんです!経済オンチも納得の、目からウロコの経済学。

|

消費税のカラクリ (講談社現代新書) |

| 斉藤貴男 著 | |

| 講談社 |

消費税とは弱者のわずかな富をまとめて強者に移転する税制である。…大口の雇用主に非正規雇用を拡大するモチベーションを与えて、ワーキング・プアを積極的かつ確信犯的に増加させた。…これ以上の税率引き上げは自営業者の廃業や自殺を加速させ、失業率の倍増を招くことが必定だ。

|

消費税増税 「乱」は終わらない |

| 植草一秀 斉藤貴男 著 | |

| 同時代社 |

消費税増税法をめぐる政治の混乱、原発再稼働、オスプレイ配備―。官僚・米国・資本に隷従する政治を許さず。悪魔の税制=消費税増税を許さず。今度は、生きるか死ぬかの選択だ!気鋭の論客による増税法廃止への道筋。

失われた平等を求めて 経済学者、トマ・ピケティ教授

2014年12月31日21時32分 朝日新聞

大野博人・論説主幹

自由と平等。民主主義の理念のうち、自由がグローバル時代の空気となる一方、平等はしばらく影を潜めていた。だがその間、貧富の差や社会の亀裂は拡大し、人々の不安が高まった。そこに登場したのが大著「21世紀の資本」。不平等の構造をあざやかに描いた著者のトマ・ピケティ教授は「私は悲観していない」という。

■競争がすべて?バカバカしい

――あなたは「21世紀の資本」の中で、あまりに富の集中が進んだ社会では、効果的な抑圧装置でもないかぎり革命が起きるだろう、と述べています。経済書でありながら不平等が社会にもたらす脅威、民主主義への危機感がにじんでいます。

「その通りです。あらゆる社会は、とりわけ近代的な民主的社会は、不平等を正当化できる理由を必要としています。不平等の歴史は常に政治の歴史です。単に経済の歴史ではありません」

「人は何らかの方法で不平等を正そう、それに影響を及ぼそうと多様な制度を導入してきました。本の冒頭で1789年の人権宣言の第1条を掲げました。美しい宣言です。すべての人間は自由で、権利のうえで平等に生まれる、と絶対の原則を記した後にこうあります。『社会的な差別は、共同の利益に基づくものでなければ設けられない』。つまり不平等が受け入れられるのは、それが社会全体に利益をもたらすときに限られるとしているのです」

――しかし、その共同の利益が何かについて、意見はなかなか一致しません。

「金持ちたちはこう言います。『これは貧しい人にもよいことだ。なぜなら成長につながるから』。近代社会ではだれでも不平等は共通の利益によって制限されるべきだということは受け入れている。だが、エリートや指導層はしばしば欺瞞(ぎまん)的です。だから本では、政治論争や文学作品を紹介しながら社会が不平等をどうとらえてきたか、にも触れました」

「結局、本で書いたのは、不平等についての経済の歴史というよりむしろ政治の歴史です。不平等の歴史は、純粋に経済的な決定論ではありません。すべてが政治と選択される制度によるのです。それこそが、不平等を増す力と減らす力のどちらが勝つかを決める」

――最近は、減らす力が弱まっているのでしょうか。

「20世紀には、不平等がいったん大きく後退しました。両大戦や大恐慌があって1950、60年代にかけて先進諸国では、不平等の度合いが19世紀と比べてかなり低下しました。しかし、その後再び上昇。今は不平等が進む一方、1世紀前よりは低いレベルです」

「先進諸国には、かなり平等な社会を保障するための税制があるという印象があります。その通りです。このモデルは今も機能しています。しかし、それは私たちが想像しているよりもろい」

「自然の流れに任せていても、不平等の進行が止まり、一定のレベルで安定するということはありません。適切な政策、税制をもたらせる公的な仕組みが必要です」

――その手段として資産への累進課税と社会的国家を提案していますね。社会的国家とは福祉国家のことですか。

「福祉国家よりももう少し広い意味です。福祉国家というと、年金、健康保険、失業手当の制度を備えた国を意味するけれど、社会的国家は、教育にも積極的にかかわる国です」

――教育は不平等解消のためのカギとなる仕組みのはずです。

「教育への投資で、国と国、国内の各階層間の収斂(しゅうれん)を促し不平等を減らすことができるというのはその通り。そのためには(出自によらない)能力主義はとても大事だとだれもが口では言いますが、実際はそうなっていません」

「米ハーバード大学で学ぶエリート学生の親の平均収入は、米国の最富裕層2%と一致します。フランスのパリ政治学院というエリート校では9%。米国だけでなく、もっと授業料の安い欧州や日本でも同じくらい不平等です」

――競争が本質のような資本主義と平等や民主主義は両立しにくいのでしょうか。

「両立可能です。ただしその条件は、何でもかんでも競争だというイデオロギーから抜け出すこと。欧州統合はモノやカネの自由な流通、完全な競争があれば、すべての問題は解決するという考えに基づいていた。バカバカしい」

「たとえばドイツの自動車メーカーでは労組が役員会で発言権を持っています。けれどもそれはよい車をつくるのを妨げてはいない。権限の民主的な共有は経済的効率にもいいかもしれない。民主主義や平等は効率とも矛盾しないのです。危険なのは資本主義が制御不能になることです」

■国境超え、税制上の公正を

――税制にしろ社会政策にしろ、国民国家という土台がしっかりしていてこそ機能します。国民国家が相対化されるグローバル時代にはますます難しいのでは。

「今日、不平等を減らすために私たちが取り組むべき挑戦は、かつてより難しくなっています。グローバル化に合わせて、国境を超えたレベルで税制上の公正を達成しなければなりません。世界経済に対して各国は徐々に小さな存在になっています。いっしょに意思決定をしなければならない」

――しかもそれを民主的に進める必要があります。

「たやすいことではありません。民主主義の運営は、欧州全体という大きな規模の社会よりも、デンマークのような500万人くらいの国での方が容易です。今日の大きな課題は、いかにして国境を超える規模の政治共同体を組織するかという点にあります」

――可能でしょうか。

「たとえば欧州連合(EU)。仏独が戦争をやめ、28カ国の5億人が共通の制度のもとで暮らす。そしてそのうちの3億人が通貨を共有する。ユートピア的です」

――しかし、あまりうまくいっているようには見えません。

「ユーロ圏でいうと、18の異なった公的債務に、18の異なった金利と18の異なった税制。国家なき通貨は危なっかしいユートピアです。だから、それらも共通化しなければなりません」

――しかし、グローバル化と裏腹に多くの国や社会がナショナリズムにこもる傾向が顕著です。

「ただ、世界にはたくさんの協力体制があります。たとえば温室効果ガスの削減では、欧州諸国は20年前と比べるとかなり減らしました。たしかにまだ不十分。けれど同時に、協力の可能性も示してもいます」

――あなたは楽観主義者ですね。

「こんな本を書くのは楽観主義の行為でしょう。私が試みたのは、経済的な知識の民主化。知識の共有、民主的な熟議、経済問題のコントロール、市民の民主的な主権、それらによってよりよい解決にたどり着けると考えます」

■民間資産への累進課税、日本こそ徹底しやすい

――先進国が抱える巨大な借金も再分配を難しくし、社会の不平等を進めかねません。

「欧州でも日本でも忘れられがちなことがある。それは民間資産の巨大な蓄積です。日欧とも対国内総生産(GDP)比で増え続けている。私たちはかつてないほど裕福なのです。貧しいのは政府。解決に必要なのは仕組みです」

「国の借金がGDPの200%だとしても、日本の場合、それはそのまま民間の富に一致します。対外債務ではないのです。また日本の民間資本、民間資産は70年代にはGDPの2、3倍だったけれど、この数十年で6、7倍に増えています」

――財政を健全化するための方法はあるということですね。

「日本は欧州各国より大規模で経済的にはしっかりまとまっています。一つの税制、財政、社会、教育政策を持つことは欧州より簡単です。だから、日本はもっと公正で累進的な税制、社会政策を持とうと決めることができます。そのために世界政府ができるのを待つ必要もないし、完璧な国際協力を待つ必要もない。日本の政府は消費税を永遠に上げ続けるようにだれからも強制されていない。つまり、もっと累進的な税制にすることは可能なのです」

――ほかに解決方法は?

「仏独は第2次大戦が終わったとき、GDPの200%ほどの借金を抱えていました。けれども、それが1950年にはほとんど消えた。その間に何が起きたか。当然、ちゃんと返したわけではない。債権放棄とインフレです」

「インフレは公的債務を早く減らします。しかしそれは少しばかり野蛮なやりかたです。つつましい暮らしをしている人たちに打撃をもたらすからです」

――デフレに苦しむ日本はインフレを起こそうとしています。

「グローバル経済の中でできるかどうか。円やユーロをどんどん刷って、不動産や株の値をつり上げてバブルをつくる。それはよい方向とは思えません。特定のグループを大もうけさせることにはなっても、それが必ずしもよいグループではないからです。インフレ率を上昇させる唯一のやり方は、給料とくに公務員の給料を5%上げることでしょう」

――それは政策としては難しそうです。

「私は、もっとよい方法は日本でも欧州でも民間資産への累進課税だと思います。それは実際にはインフレと同じ効果を発揮しますが、いわばインフレの文明化された形なのです。負担をもっとうまく再分配できますから。たとえば、50万ユーロ(約7千万円)までの資産に対しては0・1%、50万から100万ユーロまでなら1%という具合。資産は集中していて20万ユーロ以下の人たちは大した資産を持っていない。だから、何も失うことがない。ほとんど丸ごと守られます」

「インフレもその文明化された形である累進税制も拒むならば大してできることはありません」

◇

Thomas Piketty 1971年フランス生まれ。パリ経済学校教授。米マサチューセッツ工科大学助教授などを経て現職。不平等の拡大を歴史データを分析して示した「21世紀の資本」(邦訳、みすず書房)は世界的な話題に。同書より前に著した論文は、金融資本主義に異議を申し立てた米ウォール街でのオキュパイ運動の支えになったともいわれる。

■取材を終えて 論説主幹・大野博人

「格差」の問題を語るとき、英語やフランス語ではたいてい「不平等」という言葉を使う。ピケティ氏もインタビューでは「in●(eに鋭アクセント付き)galit●(eに鋭アクセント付き)=(不平等)」を繰り返していた。

同じ状態を指すにしても、「不平等」は、民主主義の基本的な理念である「平等」を否定する言葉でもある。これがはらんでいる問題の広さや深刻さを連想せずにはおれない。

「不平等」の歴史をたどり、その正体を読み解いて見せた「21世紀の資本」が、経済書という役割にとどまらず、著者自身が述べているように政治や社会について語る書となっていったのは当然かもしれない。また、読者も自分たちの社会が直面する問題の本質をつく説明がそこにあると感じたのではないか。

同氏は資本主義もグローバル化も成長も肯定する。平等についても、結果の平等を求めているわけではない。ただ、不平等が進みすぎると、公正な社会の土台を脅かす、と警告する。

そして、平等を確保するうえで必要なのは、政治であり民主主義だと強調する。政治家や市民が意識して取り組まなければ解決しない、というわけだ。

たとえばインタビューで、フランスが所得税の導入で他国より遅れ、不平等な社会が続いたことを例にあげ、「革命をしただけで十分」と考えて放置してきたからだ、と指摘していた。

この考えは、財政赤字の解決策としてインフレと累進税制を比較したときにもうかがえた。インフレ期待は、いわば市場任せ。それに対して累進税制も民間の資金を取り込むという点では同じ。だが、だれがどう払うのが公正か、自分たちで議論して考えるという点で、「文明化された」インフレだという。

つまり、自分たちの社会の行方は、市場や時代の流れではなく自分たちで決める。「文明化」とはそういうことも指すのだろう。

「不平等」という言葉の含意をあらためて考えながら、日本語の文章での「格差」を「不平等」に置き換えてみる。「男女の格差」を「男女の不平等」に、「一票の価値の格差」を「一票の価値の不平等」に……。

それらが民主的な社会の土台への脅威であること、そして、その解決を担うのは政治であり民主的な社会でしかないことがいっそう鮮明になる。

知りたい 聞きたい しんぶん赤旗

富裕層優遇税制をただす日本共産党の政策について、その対象と増収額を詳しく教えてください。(北海道・男性)

3.2兆円増収が見込めます

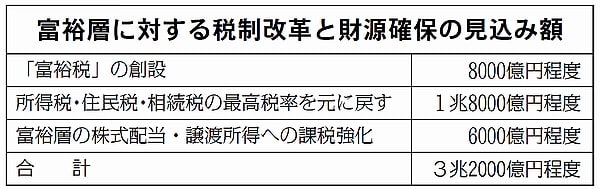

日本共産党が総選挙政策(2014年11月26日)で提案した税制改革のうち富裕層にかかわるのは、「富裕税」創設、所得税の最高税率の復元、高額な株式配当への課税強化などです。増収見込み額は合計3兆2千億円程度です。

このうち富裕税は、高額な株式や不動産などの資産に対して課税する新たな仕組みです。相続税や贈与税は資産の相続や贈与が行われたときにだけ課税されますが、富裕税は保有する資産に対して毎年課税されます。

対象は、保有している資産のうち相続税の評価基準で5億円を超す部分です。相続税の評価基準は、土地、家屋、株式などの資産を金額で評価するための基準です。この基準で5億円以下の資産には、富裕税は課税されません。税率は1~3%で、資産の額が増えるほど税率が上がる累進課税とします。

所得税・住民税については、1999年に65%から50%に引き下げられた最高税率を元に戻します。所得が増えるにつれて税率が上がる累進課税なので、最高税率の対象となるのは高額な所得がある富裕層だけです。具体的には課税所得で3000万円を超す部分とします。課税所得とは、収入から必要経費などを差し引き、さらに基礎控除や配偶者控除などの各種控除を行った金額です。

相続税についても、2003年に70%から50%に引き下げられた最高税率を元に戻します。相続税は、遺産総額から債務や基礎控除額などを差し引いた課税遺産額に対し、累進的に課税されます(1千万円以下の部分は10%、1千万円超3千万円以下の部分は15%など)。最高税率の対象となるのは相続人1人当たり20億円を超す部分です。

(2015・4・25)

|

所得税は、昭和60年代ぐらいから大幅な累進緩和をしてきた。再配分の機能が低下した、という指摘がなされている」。麻生太郎財務相は10日の国会答弁で、そう語った。

フォーラムページ

持てる者から取り、持たざる者に分配する。そんな再分配は、格差の広がりや固定化を防ぐために、税や社会保障が担っている大事な役割だ。しかし、日本の税は、その再分配機能が弱いといわれてきた。

たとえば、2009年度の政府の経済財政白書は、「我が国は、税による再分配効果が極めて小さい」と指摘した。白書は、所得の偏り具合を表す指標(ジニ係数)が再分配でどれぐらい改善するかを、税と社会保障の効果に分けて外国と比較している。制度の違いから単純に比べられない面はあるものの、日本の税の再分配力は当時の経済協力開発機構(OECD)21カ国の中で最低だった。

背景には、麻生財務相が触れたように、所得が増えると税率も上がる「累進課税」が緩められてきたことがある。所得税の最高税率は83年まで75%もあったが、その後は景気のテコ入れや消費税導入などで減税が続き、99年に37%に低下。今年、8年ぶりに引き上げられて45%になった。

ログイン前の続きほかにも考える材料はある。一例が、所得1億円を超えると実際にかかった税率が低くなる、国税庁の納税データだ。

1億円超の高所得者は、株の配当や売買益など、金融分野の所得が多いことが背景にある。こうした金融所得は給与などの累進税率と違って税率が20%に抑えられている。しかも03~13年は「貯蓄から投資へ」を促すために10%に半減され、14年に20%に戻った。

再分配機能の弱まりが指摘されるのは、資産にかかる税も同じだ。相続税は、かつて最高税率が75%だったが、03年に50%まで低下。今年1月から、55%に引き上げられた。

いま、税の再分配機能を回復させようと、豊かな層への課税強化が動き出している。麻生財務相は国会答弁で「再配分機能の回復のための見直しの多くは今年1月以降。影響を、よく見ていきたい」とも述べた。

一方、最近は景気拡大に向けて消費を活発にするため、お年寄りがまとまった資産を子や孫に非課税で生前贈与できる制度の拡充も進む。これが再分配の「抜け道」になり、世代を超えた格差の固定化につながる、との指摘も出ている。(吉川啓一郎)

所得税は、昭和60年代ぐらいから大幅な累進緩和をしてきた。再配分の機能が低下した、という指摘がなされている」。麻生太郎財務相は10日の国会答弁で、そう語った。

2011年 08月 16日 11:37 JST ロイター

[ニューヨーク 15日 ロイター] 米著名投資家ウォーレン・バフェット氏(80)は、15日付のニューヨーク・タイムズ紙への寄稿で、米政権に対し富裕層への増税を訴えた。「オマハの賢人」とも称されるバフェット氏自身も、米誌フォーブスによる世界長者番付で3位に入る大富豪。

バフェット氏は「私の友人や私は長らく、億万長者に優しい議会に甘やかされてきた」とし、「米政府は今こそ、犠牲の分かち合いについて真剣に考える時だ」と述べた。

同氏が富裕層への増税を訴えかけるのは今回が初めてではなく、昨年11月にもABCニュースのインタビューで、高額所得者は「相当多く」の税金を負担する義務があると語っていた。

ただ今回は、米連邦債務上限の引き上げなどで米国の財政問題に関心が集まるタイミングでの寄稿なだけに、注目度はこれまでよりも高い。

2012年の米大統領選挙でも財政問題や税制が大きな争点になるとみられるが、共和党は財政赤字削減は歳出の削減を通じて行うべきだと主張。ブッシュ前政権が導入した富裕層減税措置について、オバマ大統領と民主党は打ち切りを主張しているが、共和党はこれを頑なに拒否している。

バフェット氏は「貧困層と中間層がアフガニスタンで我々のために戦い、多くの米国民が生活を何とかやりくりする一方、超富裕層は桁外れの税優遇を受け続けている」と指摘。「非常に多くの国民が真に苦しんでいるときならなおさら、(富裕層の)多くも増税をいとわないのではないか」と語っている。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング

途中で読むのを中断しました。

完成品をアップして頂けますでしょうか。

前にもコメントさせて頂きましたが、推敲をお願いします。

有料メルマガでこれやるとクレームものですよ。。。

かなりの財源なので、これらを低所得者や無所得者に回せば、それが消費に回り経済が好転しそうですね。

質問としては、以前からも申しているのですが、相続税ではダメなのでしょうか?という点です。

2020年の相続税対象額は109兆円になる試算なので、そこに【一律20%】かければ21.8兆円の財源を取れます。

反発の大きそうな富裕税よりも、相続税強化のほうが実現可能性としては高いように感じるのですが、いかがでしょうか?

記事を煽っておいてなんですが、、、訂正指摘を。

・「小委税をアップするほど儲ける合格所得者。富裕層。」

→【消費税】をアップするほど儲ける【高額】所得者。富裕層。」

今一番権力の監視をしているのは、赤旗を除けば、日刊ゲンダイ www 。

でもエロ記事が多すぎて、家で読むのは憚られます。

民主党が本当に憲法改正を阻止したいなら、ここに挙げられた不公平税制是正策を争点のひとつにするだろうが、今のところその気配はないですね。それどころか、向こうの土俵に乗って、

「 軽減税制導入するなら、財源どうする!?」

って、叫んでます。山井議員も、宮崎◯◯議員も。

アホや。

消費税を導入している先進国の、生活必需品への税率は何パーセントなのか知りたいのですが、資料がうまく探せません。どなたかご存じの方、ご教示いただけますか? (他力本願)

なお、先生様、変換ミスがたくさんあり、意味不明な部分もあります。 どうなさったのですか。

一応訂正しておきましたがまたご指摘くださいませm(__)m

こんなことではメルマガが思いやられる

こう言う資料は、勿論、各行政庁のHPで、見られます。 日本では、統計と資料は、充実していまして、外国から来られた行政関係者が驚かれます。 行政施策は、別にしてもね。

主要国の付加価値税の概要 財務省

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/108.htm

付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較 財務省

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/102.htm

因みに、欧州の実状は、複雑ですので、別途調査しないと各国の実状は分かりません。

欧州の付加価値税(VAT)その現状と将来 Europe Magazine 駐日欧州連合代表部の公式ウエブマガジン

http://eumag.jp/feature/b0515/

因みに、数年前、ドイツから、第二次大戦時のドイツ海軍Uボート乗員用革コートの複製を個人輸入した折には、外国人が買う際には、付加価値税を免除されますので、大幅に値引きして貰ったのと同等になりまして、嬉しかったです。

調子に乗って、現ドイツ陸軍(Heer)の特殊部隊(KSK)用の迷彩服も買いましたが、とても着用して外出する勇気はありません。

自宅で着て、猫と遊んでいます。。。

◯高額所得者は株式・証券に財産を移転しているので、低税率の特定を受けている

→ この場合の「特定」は、これでいいのですか? いいような気もするし、落ち着き悪いような気もするし。

いつになく誤変換が多いので、心配してます。 どうかなさったのですか?

富裕層からすれば、累進課税率が厳しくなれば、せっかく稼いだ所得の多くが税金で無くなってしまうのだから、それは不満だろう。でも、その言い分を取り入れた結果が、今日における日本の経済低迷の一因なのは間違い無い。結局、富裕層だって困る事にもなるのだ。兎に角、富裕層には、低所得者層とは異なり、今日明日にも飢えに苦しむ心配など無い、という点を肝に銘じておくべき。

それに、間接税の逆進性の解消には、どう考えても所得税の累進課税率強化以外には有りえない。それと同時に、消費税導入前の物品税などのような、きめ細かな税制、課税が必要だと思う。消費税はある意味、楽な徴収方法だが、楽をするからこそ、不公平が生じ

る。

所得の再分配は、今日の経済状況から考えると、時代の要請、天からの思し召しと言っていいだろう。これに逆らってはいけない。

マーク付けて保存しました。

ネットで、「他の先進国では、生活必需品に5%以上の税金は掛けていない」との記事を読んだような気がしたので、根拠を知りたかったのです。

データを見ると、それは都市伝説ですね。 EU内で北欧諸国では生活必需品の税率は高いが高福祉、主力クラスのフランス5.5%、ドイツ7%、イギリス0%、その他あんまり民主的でなく生きにくそうな w 国々では高め、という印象を持ちました。

消費税は、生きることそのものに掛けられる残酷な税金です。 日本のように同調圧力が強く、ずっと経済もうまくいっておらず、政権が率先して憲法を破壊し国民を貧困に追いやり、マスコミが権力側に擦り寄り、国民がアホでわざわざ自分たちの首を絞める者を支持するーーさらにそこへ消費税増税、となると、生きているのが嫌になります。

カネの問題は一番アピール度合いが高いので、野党は結束してそこを突かんかい。 金持ちからもっと税金取りーや。

やる気が感じられなくて、歯がゆい。イライラ!

>そこのところを目先の利益でなく、中長期的視野に立ってほしいですね

その通りなんですが、課税逃れのために資産を外国に移したりするなどの「税金対策」を防ぐことが出来ないというのが現状ではないでしょうか。

そのような税金逃れへの対策には国際的なルールが必要なわけですが、今どれほど進んでいるのでしょうかね。

もちろんのこと記事に書かれあるような再分配のための方策が必要なことは明らかなことだと思うのですが、それでもって10%への消費税増税が必要のないものになるのかどうかと思うところです。

そもそも消費税10%増税程度では財政赤字緩和と社会保障制度の維持のためには全然足りないだろうと思うのです。

今すぐ、それら富裕税創設累進課税強化相続税強化などの措置によって財政破綻社会保障制度破綻の回避の確たる見通しが立たない限りは国際公約たる消費税増税を撤回することは危険であると思うところです。

安倍政権が選挙対策のために消費税増税を延期する可能性は大だと思います。

その場合に富裕税などの他の代替策を突き付けておくことは野党の選挙対策としても充分有効だとは思います。

安倍政権は消費税増税延期と引き換えに社会保障費削減か抑制を考えていると思います。

もともと新自由主義系の論者には消費税増税反対論者も含まれているのです。

彼らは一般的には増税を嫌い減税を主張しており、それが自由な経済活動を促進して経済成長につながると主張しています。

そのような理論が貧困を促進させて不平等をもたらすことは明らかです。

それにしても野党が選挙協力するなら消費税問題は、より重大な根本の問題である如何にして格差を是正するのかという文脈の中で考えれば良いことであって消費税問題についての民主党と共産党の政策の違いは乗り越え可能だと思います。

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei/index_yotei_3782.html

アメリカで導入の検討が始まっているのが、サンダース旋風の余波だとしたら、それはそれで凄い功績だと思う。

http://www.afpbb.com/articles/-/3098786

再分配のあり方が問われてきています。

民進党さん、rayさん、世界のこの流れに目を向けてください。

国内では脱税し放題の富裕層が、”日本で死ねない()”とかアホかッ!」

以下の、大村氏のコラムをたまたま目にした後に読んだ事も幸いして

産経とは別の意味で、政治的代弁記事を垂れ流すあざとさにシラケる一方で、

流石は金融外資の手先だけあって、権威に弱いガリ勉に訴える作文はこなれている、と

その”世界標準()”を盾にした卑劣な詐術、文法を一つ学べたことは良かった、そう思います。

まあ、ルクセンブルグや先進国の名前を出せば、インチキ臭さは多少は誤魔化せますね。

以下、国税庁に抗議メールを送信した際の引照先、

抄録・箇条書きメモです。記事執筆のご参考になる事があればどうぞ。

掲載はとくに御無用です。

◇

1):

・現在、日本では、5000 万円以上の海外資産を持っている人は

申告しなければならない義務があります。(中略)しかし、この申告を

している人は、現在のところ、わずか 8000 人しかいないのです

・2016 年末、世界的金融機関であるクレディ・スイスによると、

日本には 100 万ドル以上の資産を持つ、いわゆる「ミリオネア」が

286 万人いるとされ、その中には海外に資産を移している人もかなりいると

みられます。海外資産の申請者 8000 人というのは、その 0.3 %以下であり、

あまりに少なすぎます。

・また昨今、話題になっているタックスヘイブンという税金が非常に安く、

資産に関して高い機密性を採っている地域があります。主なところに、

ケイマン諸島、ヴァージン諸島、香港、シンガポール、ルクセンブルグ、

パナマなどがあります。

・国際決済銀行(BIS)によると、2015 年の時点で、ケイマン諸島には

日本の金が約 63 兆円も投じられているのです。63 兆円と言うと国税収入を

越えるような金額です。

・この 63 兆円に対し、国税庁が発表した追徴税額 127 億円というのは、

僅か 0.03 %に過ぎないのです

『富裕層の申告漏れが、たった 441 億だと? 元国税調査官が怒りの警告』

大村大次郎 :MAG2News 2017.11.03

ttp://www.mag2.com/p/news/328464/2

2):

・「財務省主税局の乾慶一郎・税制第一課長補佐は、短期滞在外国人への影響緩和を

行ったところであり、今後も『さまざまな指摘を踏まえながら新制度の施行状況を

見極めて、必要があれば見直しを検討していきたい』とコメントした」

・「都は10日、『国際金融都市・東京』構想の実現のため相続税の見直しを

関係機関に働き掛けていると発表。18年度の税制改正要望では、既に金融庁から

相続税の改正要望が提出されているという。」

『「この国では死ねない」 相続税に外国人不安 企業誘致の足かせに』

萩原ゆき、Gareth Allan:Bloomberg 更新【 2017年11月13日 09:53 JST 】

ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-11-12/OXYOM36TTDS201