京浜工業地帯の一角に残存するJR鶴見線の支線だった<石油支線>の特集。

動かない巨大タンカーのような埋立地を、

廃線に沿って林立する石油タンクや米軍の貯油場などを見ながらすすむと、

やがて白い小さな建物が目に入ってきます。

石油支線の終点<浜安善駅>の駅舎跡です。

手前にはコンクリで作られたホーム状の構造物が確認出来ますが、

上面は画像の様に殆ど植物で埋まっています。

植物の成長度合いやコンクリの劣化具合から考えて、

もしかしたら一時期旅客輸送も行っていた時代のホームの名残かとも思いますが、

現時点ではその詳細はわかりません。

▼

上画像のほぼ中央、茂みのなかに立つ1本の小さな柱をよく見ると、

ON / OFF のボタンが隠れていました。

この駅にかつて発車ベルの音が鳴っていた時があったのだと思います。

▼

駅舎だったと思われる建物は、それ程痛んではいませんが、

かなり年期は入っている様子です。

屋根の一部や壁面はところどころ崩落しているものの、

室内のブラインド等はまだ綺麗に残存しています。

一見木造モルタルに見えますが、

壁の崩落部分からは鉄筋が露出しています。

壁に残る駅名パネルには

「東京南鉄道管理局 浜安善駅 HAMAANZEN」

と書いてありました。

▼

石油支線は昭和61年 (1986) に廃止されますが、

それはちょうどJRが誕生する前年のことでした。

「東京南鉄道管理局」とは国鉄時代の名称なので、

移管後、この駅舎がJRによって管理されていないことを、

パネルは物語っています。

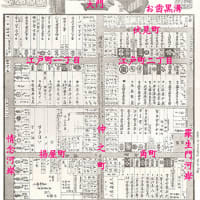

ところで鶴見線の支線はこの石油支線以外、

総てその支線の終着駅の名前が着けられています。

(このシリーズの #02 の路線図参照)

ではこの支線はなぜ<浜安善支線>ではないのかというと、

鶴見線がまだ私鉄だった時代、浜安善駅はなんと<石油>という駅名でした。

ありえないネーミングだとも思いますが、

解りやすいといえばわかりやすいですね(^^;)

昭和18年 (1943) 国鉄移管の際に石油駅から浜安善駅に変更されます。

朝鮮戦争の特需景気によって急激な発展を遂げ、

昭和中期には日本最大の工業地帯に発展した京浜工業地帯ですが、

やがて公害問題の深刻化にともない、

住民および工場の分散化が始まり、

徐々に衰退の影が忍び寄るようになりす。

昭和46年 (1971) の全線無人化もそのあおりをくらったもので、

その頃から国鉄は鶴見線の私鉄払い下げを持ち出すようになりますが、

結局斜陽路線に手を上げる企業はひとつもなかったようです。

>次の記事 >この特集を最初から読む

■シリーズ:鶴見線石油支線■

・#01 鶴見駅・本山駅

・#02 鶴見線・安善駅

・#03 安善駅踏切・浅野総一郎

・#04 米軍油槽基地

・#05 安善橋・鶴見線の駅名

・#06 車止め・昭和10年の沿線案内

・#07 踏切・戦後の鶴見線

・#08 ヤード跡・安善町の石油会社

・#09 石油埋立地の意味

・#11 鶴見線と京浜の未来

・#12 最終回

機会を見て訪問してみようと思います。

(暖かくなってから)

石油支線、鶴臨(つるりん)という一寸ユーモラスな愛称からは想像がつかない背景を持っていたのですね。

政治・治安・力関係がもたらす影響を考えながら見ると、この駅に興味がわいてきます

GG-1さんとのお約束で始めた石油支線。

初めから全部揃えてアップしたわけではなく、

調べたり考えたりしながらアップしていたので、

私も沢山面白いことを知ることができました。

たった1km足らずのしょぼい廃線ですが、

それだけに一層味わい深い奥行きを感じました。

GG-1さんがおっしゃる侘寂とはだいぶ違うとは思いますが、

この廃線には、充分侘寂を感じました。

ありがとうございます。