9年生が第1回目の水泳の授業を行いました。

いつも体育の授業に積極的に参加している9年生ですが、今日の授業は久しぶりの水泳の授業ということもあいまって、笑顔溢れる様子がたくさん見られました。

ウォームアップを行った後、クロールや平泳ぎを行いました。水泳が得意な人は特にすいすいと泳ぎ、その姿を見て「すごいなぁ」、「一かきで進む距離が違うなぁ」と感嘆の声もあがりました。今後もしっかりと安全を意識した上で、たくさん練習を重ねていきます。

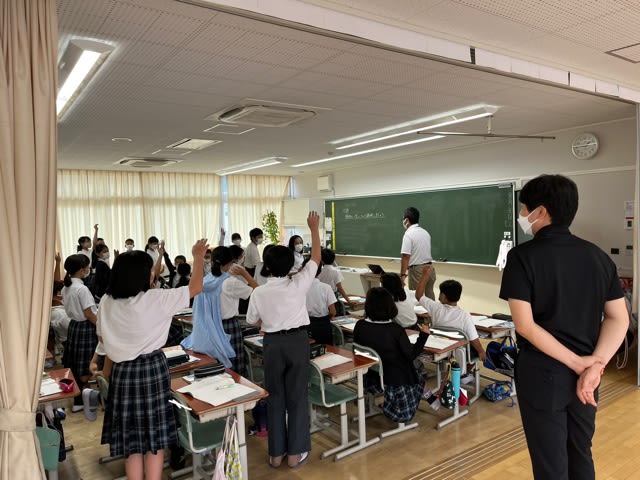

5年生の理科の授業。植物の単元の学習を行っています。

5年生の理科の授業は交換授業の形式で、担任の先生とはちがう理科担当の学年の先生が授業を行っています。担任の先生とはちがう先生による授業で、子どもたちも少し新鮮な気持ちで学習に取組んでいました。

先生からの質問にたくさん手があがり、とても和やかな雰囲気の中、学びを深める子どもたちの様子をたくさんうかがうことができました。

8年生の社会の授業。歴史の分野では「問屋制家内工業」「工場制手工業」について、生徒たちの寸劇を交えたり、問答を子どもたちと授業者が行う中で、「効率(が違う)」というキーワードが生徒たちから挙がりました。

社会(歴史)が苦手な人の中には、「単語を覚えるのが嫌い」という理由を挙げる人がいますが、「どんな違いがあるのか?」「なぜこうなったのか?」ということを一人ひとりが考えたり、意見を交わしたりすることで、子どもたちの理解が深まるということがわかりました。

2年生の英語の授業。

2年生の英語の授業。

アルファベットの学習を行っています。

低学年では「音」を中心に学習を行っていますが、今日はアルファベット(文字)にも挑戦です。数年前?までは7年生でアルファベットを教えることになっていましたが、文科省が定める学習指導要領も時代の変化に合わせて改定を重ね、現在は6年生以下でも文字に触れたり、文字を覚えたりする学習を行っています。英語が嫌いになったり、苦手になったりせず、子どもたちが興味関心を抱いて学習するように、授業者も工夫を凝らした授業を行います。