当ブログのタイトルは、看板みたいなものなので、関心を持っていただけるよう「気を持たせる」ものにするなど工夫はしています。加えて、冒頭の部分ーお笑いの世界でいう「ツカミ」も本文を読んでいただくための大事な導入部ですので、知恵を絞ります。とはいえ、「ツカミはオッケー(ちょっと古いギャグですが)」みたいに会心のものはなかなか出来ません。

先日、見事な「ツカミ」だなぁと感心する一文に出会いました。たまたま目にした7月2日付朝日新聞の天声人語の書き出しに、思わず引き付けられました。お読みになった方もいらっしゃると思いますが、こう始まります。

「谷川俊太郎さんに「ごあいさつ」という詩があり、フォーク歌手の高田渡さんが曲にして歌っていた。<どうもどうも/やあどうも/いつぞや/いろいろ/このたびはまた・・・>。中身のないあいさつの連続は、そらぞらしい人間関係への皮肉だろうか」

いかがですか?まずもって、この詩が、ユルクて、愉快です。しかも、私と同じ団塊世代の高田渡さん(故人)が曲にしてたなんて、全く知りませんでした。よくぞまあ、こんなニッチで懐かしさを誘うネタを引っ張ってきたものです。この詩の続きは?アトの話の展開は?などいろんな疑問が浮かんで、早く先を読みたくなりませんか。

「そらぞらしい人間関係への皮肉だろうか」と不穏な文章で一区切り付けています。楽しいだけじゃなく、なにか仕掛けがありそう、まともな展開にはならないだろうことを予感させます。

と、だいぶ長めの「ツカミ」になりましたが、天声人語の本題は、エラソー度で世界の一、二を争う米朝首脳が、DMZ(非武装地帯)で会ったというニュースです。

以前の韓国旅行でDMZツアーを体験しました。不気味で、独特のピリピリした緊張感に包まれていました。

DMZの中の南北境界線(DMZとはいえ、境界線があるんですね)を、お互いが数歩ずつ入り込んで、握手、立ち話を交わした、というものです。日本での扱いは、さほど大きくなかったようですが、アメリカではさすがに大きく取り上げられていました。

天声人語子もテレビで見たようで、こう続けています。

「「歴史的だ」「ものすごい前進だ」「並々ならぬ勇断だ」。大げさな形容詞が、二人の口から出てくる。(中略)戦いの当事者だった米国の大統領が、敵国の領土にひょいっと入ったのだから、歴史的であるのは間違いない。それでも素直に拍手できないのは、空疎さゆえだろう」

所詮、世界に向けたパフォーマンス、立ち話、と片付けてしまえば身も蓋もないですが、冒頭で引用した詩が効いていて、痛烈な批評、皮肉、揶揄となっています。

終わりの方で、「首脳間の話し合いは歓迎すべきことだ」とバランスを取るのも忘れていませんが、締めくくりが、これまた秀逸です。

「谷川さんの詩は続く。<そんなわけで/なにぶんよろしく/なにのほうは/いずれなにして/そのせつゆっくり/いやどうも>。「いずれなにして」の中身を固めていく。そんな作業を今度こそ。」

谷川さんの詩で「ツカミ」をし、その詩の後半をうまく利用して、「空疎」な言葉のやりとりだけでなく、じっくり、きっちり話し合うべき課題があるはずと、しっかり、きっちり「粋に」釘をさして終わる・・・う~ん、プロの技が光ります。

私も未熟さを自覚しつつ、一歩でも向上するよう気持ちを新たにしました。引き続きご愛読下さい。それでは次回をお楽しみに。

大阪が発祥の商品とかサービスがいろいろあります。とにかく新奇なもの、珍奇なものに目がなく、面白がりが多いから・・・それもそうなんでしょうけど、商売として成り立っている(立った)からには、大阪的な何かがあるはず。

「はじまりは大阪にあり!」(井上理津子 清風堂書店)の情報も参考に、私なりの切り口で、話題にしてみます。

<最初から世界を視野に>

今でも時々、無性に食べたくなるのが「チキンラーメン」。それが、世界初の「即席麺」として世に出たのは、1958年(昭和33年)です。当時、テレビの番組で、さかんに生CMをやってました。3分間で出来上がるとはいえ、生CMですから、タレントさんもその間(ま)をどう保たせるかに苦労してたのを思い出します。当時のパッケージです。

開発したのは、ご存知、日清食品の安藤百福(あんどう・ももふく)氏です。自宅の裏庭に5つの研究室を作って開発した苦労話は、朝ドラなどでもお馴染みでしょうから、省きまして、スープのベースはなぜチキンなんでしょうか?昔、テレビでこんな話を聞いたことがあります。

開発に当って、安藤が考えたのは、世界で通用するスープの材料を何にするか、ということでした。「牛」だとヒンズー教徒の多いインドでは、売れません。「豚」はイスラム圏では絶対のタブーですから、これもダメ。で、結局、「チキン」になったというわけです。

国民食から世界食へと飛躍した裏には、こんな世界戦略がありました。

<ず~っと先を読む>

亡くなった私の父は、先の大戦中、満州で軍用トラックの運転をやっていました。昭和16年の開戦時、23歳で、今でいう大型免許を手にしていたことになります。

その父が、ひょっとしたら通ってたかも知れないのが、大正8年に、日本で初めて、大阪で開校した「松筒(まつとう)自動車学校」です。

その頃の大阪府内の自動車数は、わずか348台です。今なら、ジェット機を買うような金額だったはずのT型フォードを持つ大金持ちのボンボンの松本氏と、その友人で機械好きの筒井氏が手を組んで始めました(校名は二人の姓に由来します)。

ちなみに、当時の運転免許取得は大変だったようです。授業料だけでも、中流の年収相当。自動車構造学や電気学など工業高校並みの授業がありました。自家用車などは考えられない時代です。

合格の暁には、職業運転手として未来が開けるだけに、生徒は、一族郎党の期待を背負って免許取得を目指します。もし不合格になれば、次の試験は半年先。不合格を悲観して、自殺を試みるものが続出した、とのエピソードまで残っています。

当時最先端の自動車というものに騒いだ血を、「いずれ自動車の時代が来る」との信念に結びつけた格好の事例と言えそうです。

<食のハードルを下げる>

「三宮(さんのみや(神戸の繁華街))にオモロい寿司屋が出来たから、連れて行ったる」と父親から言われたのは、小学校5~6年の頃だったでしょうか。「十円寿司」という名の店で、一貫10円が売りでした。目の前を寿司が乗った皿が通っていきます。自由に取って食べる事が出来る・・・・それまでロクに寿司など食べたことがなかった私には、衝撃の食体験でした。

調べてみたら、その店は、日本初の回転寿司ではなく、その栄誉は、1958年(昭和33年)に開業した「元禄寿司」(本社 東大阪市)のものでした。

カウンターをはさんで客の注文を聞いて、職人が握るという当時としては「普通の」寿司屋を経営していた白石善明氏に回転寿司のアイディアが浮かんだのは、料飲組合で、アサヒビールの工場見学に行った時のことだったそうです。

ベルトコンベアの上をビール瓶が流れていき、ビールが注がれていきます。

「これに寿司を乗せたら、職人の手間も省けるし、お客も好きなネタを選んで食べられるんちゃうか」との発想がひらめきました。

そんな都合のいいベルトコンベアはありませんから、イチから開発するしかありません。特に苦労したのが、コーナーをどうスムーズに回転させるかということです。試行錯誤の末、今もよく目にする半月形にすることで解決しました。「コンベヤー旋回食事台」という愉快な名前で、しっかり特許取ってるのは、さすが大阪商人。

現在、全国にある回転寿司屋は、約4600軒といわれます。職人さんに気を使いながら、値段も気にしながら食べるのが当たり前だった「寿司」。ネタが新鮮で、値段もリーズナブル。そんな回転寿司チェーンも増えてます。かつては高級品だった寿司のハードルを下げて、庶民的なものにしてくれた白石氏に感謝。

いかがでしたか?もう少しネタがありますので、いずれ続編をお届けするつもりです。それでは、次回をお楽しみに。

最近、「発達障害」という言葉をよく見聞きします。のちほどの話の展開上、予備知識として必要と考えますので、まずは、少しだけお付き合いください。

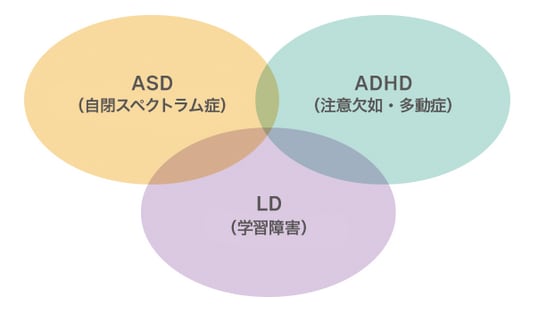

NHKハートネットのサイト(https://www.nhk.or.jp/heart-net/topics/4/)では、「発達障害とは幼少期から現れる発達のアンバランスによって、脳内の情報処理や制御に偏りが生じ、日常生活に困難をきたしている状態のこと」と説明されています。そして、下図(同サイトから)でご覧のように、ASD(いわゆる自閉症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習生涯)の3つの症状があり、個人によっては、重なり合う部分もあるのが特徴とされます。

それでは、本題に入ることとします。

発達障害のため、就活で言い尽くせぬ苦労を強いられた元東大院生のフユキさん(29歳(仮名))の話をネットで見ました。「東洋経済オンライン」に、ジャーナリストの藤田和恵氏が寄稿しているものです。そのエッセンスのご紹介になりますが、最後までお付き合いください。

さて、彼は、東京大学大学院で物理学を専攻していたくらいですから、勉強、研究という面では、ものすごく頭脳優秀で、もちろん数学も得意です。

そんな彼が大の苦手にしていることは、例えば、買い物とか、飲食の会計で、金額を口頭で言われて、支払うこと。「えっ」と思われるかも知れません。我々でしたら、言われた金額をざっとアタマに思い浮かべて、おカネを準備し、支払いまでを、ごく当たり前の流れで済ませます。

だけど、彼にはそれが出来ません。「耳から聞いた」言葉とか数字をそのまま記憶する能力「聴覚的短期記憶」が極端に低いのです。そして、これは、発達障害におけるひとつの現れだといいます。

では、そんな彼は学校の授業をどう乗り切ってきたのでしょうか。先生が話したことは、ほとんど記憶できませんから、その場で、文字にして書き残す、つまり、ノートを取ることが出来ません。やむを得ず、自宅に戻ってから、授業の内容を大まかに思い出しながら、教科書や参考書を「読んで」確認する、という方法を採りました。それでも、成績はトップクラスで、東大に合格したのですから。スゴいです。

さて、周りのもっと優秀な学生を見て、研究者として生き残るのは厳しいと判断した彼は、就活への道を選びます。しかしながら待っていたのは、大いなる苦難の道でした。

ほとんどが書類選考で落ちてしまい、内定が取れません。当初希望していた金融機関を諦め、中堅規模の会社などにもエントリー先を広げましたが結果は同じです。80社近く応募して、1社も内定を得られませんでした。

原因は、適性検査の一部である性格検査にあったのではないか、というのがフユキさんの分析です。私も就活の中で、何度か受けさせられましたが、実に巧妙な検査です。200問くらいの質問に「あてはまる」か「あてはまらない」かを、ごく短時間に答えさせます。

例えば、「ひとりでいる時が一番楽しい」と「グループで何かをするのが好きだ」という相反する設問が、表現を微妙に変えたり、裏返しにしたり(例えば、「ひとりでいるのは楽しくない」など)して、「繰り返し」出てきます。まずは、それらの設問に、「短時間で」かつ「矛盾なく」答えなければいけません。その上で、会社が望む性格(協調性、積極性など)が現れていなければならないわけですから。

そんなストレスに溢れた就活を通じて、彼も専門医の診察を受け、服薬治療、カウンセリングに励むことになりました。そして、再び就活に挑戦し、今度は、ほぼ希望通りの会社へ就職できたのです。

しかしながら、入社後も苦難の道は続きます。まず、新入社員の基本である電話の取り次ぎが出来ません。「誰々さんをお願いします」と言われても、名前を覚えられませんから。そして、授業のノートが取れなかったように、打ち合わせの議事録も作れません。

仕事上で、それやこれやの失敗が重なると、「自分は欠陥人間」「存在価値などない」と思い詰め、さらには食欲不振や頭痛など身体にも不調を来し、そのたびに、短期とは言え、休職を何度も繰り返しているといいます。

会社には発達障害のことは伝えてあり、怒鳴られたり、パワハラを受けたりはないとのことです。電話応対の少ない部署への異動もなされるなど、今のところ、会社も一定の理解は示しているものの、「いつ解雇や退職勧告が来るか、不安な日々を送っている」とのフユキさんの告白に胸が痛みます。

当たり前のことが当たり前にできると思っている大部分の私たちと、特定の作業、能力などに問題を抱える人たちとのギャップは、ケースによっては想像以上に大きいようです。そのギャップをどう埋めたらいいのか。私などの手に余るテーマですが、この要約記事が、「発達障害」の理解の一助になればと願っています。

それでは、また次回。