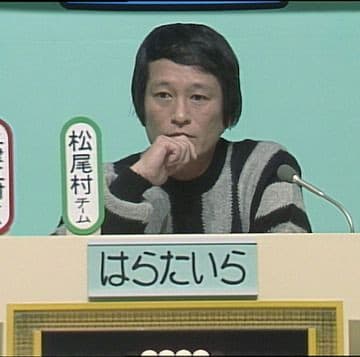

厳しい暑さが続いています。こんな時に暑苦しい話題もなんなので、軽快な話題ということで、「クイズで磨く推理力」の続編をお送りします(文末に前回分と、続々編へのリンクを貼っておきます)。一陣の涼風となって、読者の皆様の想像力、推理力の錬成にお役に立てば幸いです。天才的な推理力で正解を連発(そのせいで、いつもオッズは低めでしたが)していた漫画家のはらたいらさんです。

それではさっそく、前半の5問から。

<問題-1>

明治時代、たばこで大儲けした岩谷松平(いわや・まつへい)は、金(きん)にダイヤをちりばめたある物を持ち歩いていた。それを、ワイロとしてさりげなく渡していたのですが、はたしてそれは?

<問題-2>

フランスの大女優サラ・ベルナールのエピソード。豪華アパートの最上階の部屋に、ある日、ファンが息を切らせてやって来た。「あなたのような人がなぜこんな高いところに?」彼女淋しく笑いながら「今ではこうしないと・・・」さて、どう続くのでしょう?

<問題-3>

英雄ナポレオンは悪筆で有名。ある時、ドイツからジョセフィーヌに宛てた手紙は、とんでもないものと勘違いされた それは?

<問題-4>

日本人と結婚したアマゾンの女性が来日した時のエピソード。テレビのインタビューで「何が怖いか」を訊かれた彼女は、日本のある生活習慣をあげた。それは?

<問題-5>

チャーチルが酒を飲んで議会に出た時のエピソード。器量の悪い婦人議員に酔っていると非難された彼は「明日になれば・・・・」さて、そのあと、どう続けてやりこめたか?

それでは、前半の問題の解答です。

<正解-1>名刺(名前の文字がダイヤで書いてある。現在の貨幣価値で、1000万円とのこと)

<正解-2>「殿方の胸をときめかせられないから」

<正解-3>地図(殺伐とした時代ですからね。それにしても・・・)

<正解-4>熱い風呂(ぬるめの水ならいくらでもあるんでしょうけど・・・)

<正解-5>「私の酔いはさめるが、君はそのまま」(今なら、立派なセクハラ!)

それでは、後半の問題です。

<問題-6>

フロリダ州のあるドライブインは、ちょっと変わったサービスで長距離トラックの運転手に大好評。それは、メニューの見せ方に工夫があるから。さて、何に書いて見せる?

<問題ー7>

アメリカ女子プロゴルファーのロペスにまつわるエピソード。パッティングラインを詠むのにあまりにも時間をかけたため、ボールにある事が起こっていた。それは?

<問題-8>

美空ひばりが金を持たずにタクシーに乗った。「私は美空ひばりです」と名乗っても運転手が信用してくれない。さて、どうやって本人であることを証明したか?

<問題-9>

先代の金馬師匠が落語をまったく知らない人の前で一席演じた。噺の途中お客のひとりが「なんだ◯○か」と言ったのを聞き、師匠はショックを受けた。その一言とは?

<問題-10>

フランスの喜劇作家トリスタン・ベルナールのエピソード。知り合いの奥さんに道で会い、赤ん坊のことを尋ねると「半年前から歩き始めました」という返事。さて、彼はどんなジョークを返したか?

後半の解答です。

<正解-6>ウェイトレスのボディ。(ビキニを着用し、胸、腹、背中、太ももに書いてあったというですが、いかにも「アメリカ」)

<正解-7>蜘蛛の巣が張っていた。(全米女子オープンでのことだけどーそれにしても)

<正解-8>唄を歌った(これは正解出来た人多かったのでは)

<正解-9>ひとり言

<正解-10>「随分遠くまで行ったでしょうね」

いかがでしたか?想像力、推理力に磨きがかかったでしょうか。もう少しネタがありますので、続々編をお届けできると思います。

それでは、次回をお楽しみに。

追記:前回(第274回)と、続々編(第305回)へのリンクです。