福岡県朝倉郡筑前町に大刀洗平和記念館を訪ねた。かってこの地は、東洋一と謳われた大刀洗飛行場のあった所である。大刀洗飛行場は第一次世界大戦が終結した翌年の大正8年(1919)に完成し、航空第四連隊が配備された。西日本の陸軍の航空拠点として次々と関連施設が開設された。関連施設も含めた総面積は約119万坪(約394万㎡)であったという。昭和15年(1940)に開校した大刀洗陸軍飛行学校は、全国の陸軍飛行士の3分の2を養成したといわれている。またこの飛行場は特攻隊の中継基地として数多くの若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所でもある。しかし昭和20年(1945)3月の大空襲で壊滅的な被害を受け、終戦を迎えた。  かって東洋一と謳われた大刀洗飛行場の跡地 福岡県朝倉市馬田 キリンビール福岡工場のキリンビアパーク 5月には右手の耕やされた土地に色とりどりのポピーの花が咲き乱れる

かって東洋一と謳われた大刀洗飛行場の跡地 福岡県朝倉市馬田 キリンビール福岡工場のキリンビアパーク 5月には右手の耕やされた土地に色とりどりのポピーの花が咲き乱れる  福岡県朝倉郡筑前町の筑前町立大刀洗平和記念館 第五航空教育隊の正門の柱が平和記念館の入口門柱として移築されている

福岡県朝倉郡筑前町の筑前町立大刀洗平和記念館 第五航空教育隊の正門の柱が平和記念館の入口門柱として移築されている  大刀洗平和記念館内のパネル「大刀洗飛行場が歩んだ道」

大刀洗平和記念館内のパネル「大刀洗飛行場が歩んだ道」  零式艦上戦闘機三二型 世界で唯一の現存機 三二型は343機しか製造されていない機種という 戦後太平洋マーシャル諸島タロア島のジャングルのなかに眠っていた機体を復元したものという

零式艦上戦闘機三二型 世界で唯一の現存機 三二型は343機しか製造されていない機種という 戦後太平洋マーシャル諸島タロア島のジャングルのなかに眠っていた機体を復元したものという  零戦三二型

零戦三二型  零戦三二型操縦席

零戦三二型操縦席  企画展「零戦と海軍搭乗員たちの軌跡」 手前左は零戦三二型の燃料タンク、右は主翼の一部

企画展「零戦と海軍搭乗員たちの軌跡」 手前左は零戦三二型の燃料タンク、右は主翼の一部

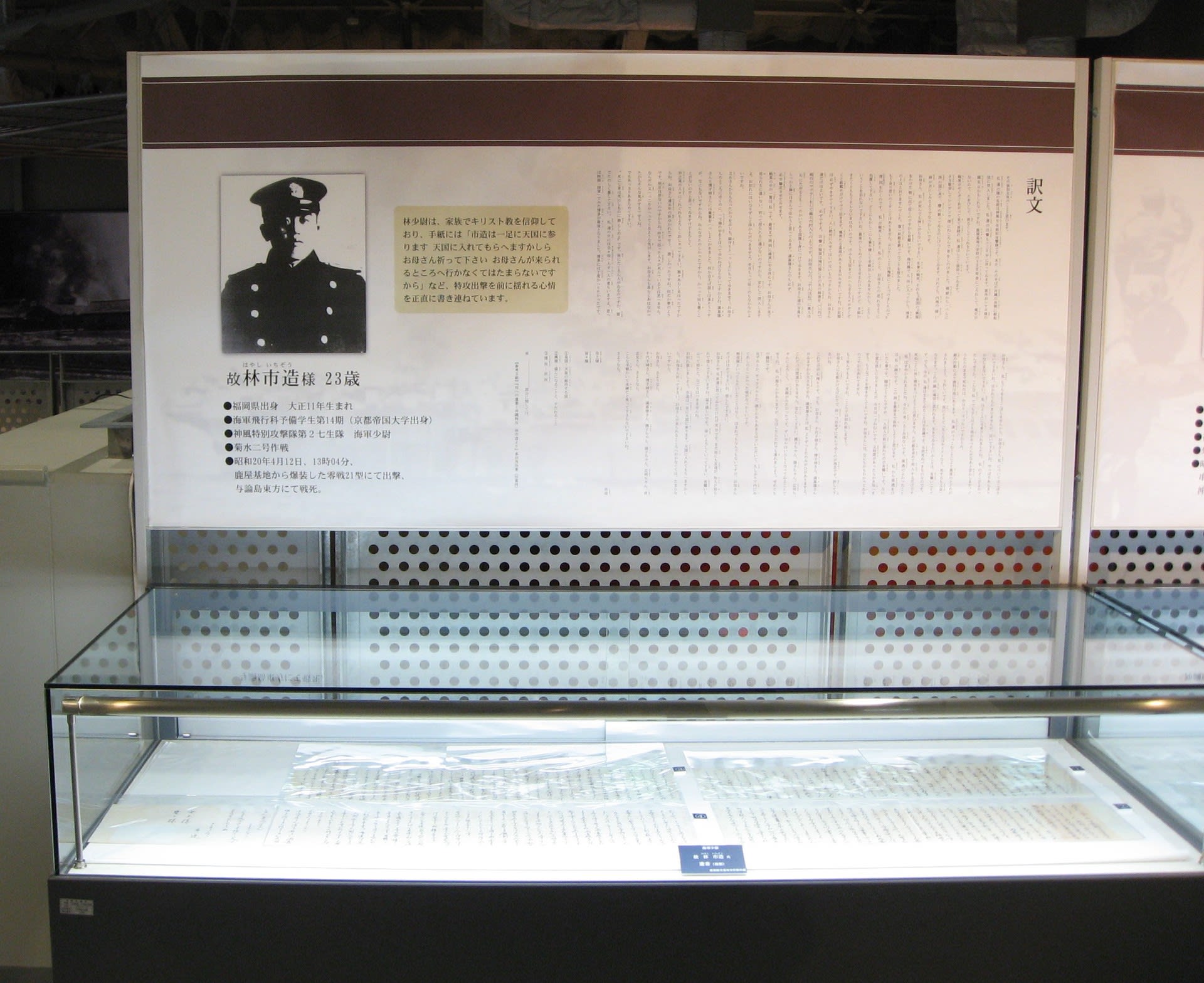

企画展「零戦と海軍搭乗員たちの軌跡」 一海軍搭乗員の展示パネル

一海軍搭乗員の遺品展示パネル

遺書第一頁巻頭の書き出し部分

遺書1/3 巻頭第一頁~第二頁

遺書2/3 第三頁~第四頁

遺書2/3・部分 第四頁の一部分

遺書3/3 巻末最終頁

長崎歴史文化博物館の復元された旧長崎奉行所立山役所入口付近 上り階段の側面の茶色の石積は、発掘出土した石をそのまま用いて復元したもの。

長崎歴史文化博物館の復元された旧長崎奉行所立山役所入口付近 上り階段の側面の茶色の石積は、発掘出土した石をそのまま用いて復元したもの。 長崎歴史文化博物館の復元された旧長崎奉行所立山役所正面玄関

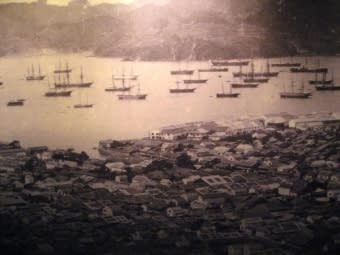

長崎歴史文化博物館の復元された旧長崎奉行所立山役所正面玄関 長崎歴史文化博物館内のパネル 幕末の長崎港 中央右部の白壁の二階建て建物が並ぶところは出島であろう

長崎歴史文化博物館内のパネル 幕末の長崎港 中央右部の白壁の二階建て建物が並ぶところは出島であろう 博物館内に独立家屋としてオープンしているレストラン「銀嶺」の入口ホール 創業昭和5年(1930)の長崎の老舗西洋レストラン「銀嶺」が博物館内に復活したとのことだ かって旧店内を所狭しと飾っていたギヤマンやアールヌーボーなどの美術工芸品は店内にはなく、僅かに写真の旧店の外看板などが残っているだけだ。

博物館内に独立家屋としてオープンしているレストラン「銀嶺」の入口ホール 創業昭和5年(1930)の長崎の老舗西洋レストラン「銀嶺」が博物館内に復活したとのことだ かって旧店内を所狭しと飾っていたギヤマンやアールヌーボーなどの美術工芸品は店内にはなく、僅かに写真の旧店の外看板などが残っているだけだ。 長崎歴史文化博物館前の長崎駅方向へ通ずる通り 長崎名物・元祖栗饅頭の田中旭榮堂が見える 僕はここの栗饅頭が好きなのだ

長崎歴史文化博物館前の長崎駅方向へ通ずる通り 長崎名物・元祖栗饅頭の田中旭榮堂が見える 僕はここの栗饅頭が好きなのだ 次の日の11月15日(金)は佐世保を経由して帰路についた 写真は佐世保四ヶ町アーケードの昼下がりで活気に溢れていた シャッターを下ろした店舗は見当たらず、日本人形などの米国人向け日本土産店などもあって、四ヶ町商店街を中心とした佐世保の街はなかなかいいなあと思った。このアーケードの裏通りで天麩羅やにはいって昼食を摂ったのであるが、メニューは日英併記であり妙に納得したのだった。

次の日の11月15日(金)は佐世保を経由して帰路についた 写真は佐世保四ヶ町アーケードの昼下がりで活気に溢れていた シャッターを下ろした店舗は見当たらず、日本人形などの米国人向け日本土産店などもあって、四ヶ町商店街を中心とした佐世保の街はなかなかいいなあと思った。このアーケードの裏通りで天麩羅やにはいって昼食を摂ったのであるが、メニューは日英併記であり妙に納得したのだった。

中華料理の四海楼展望レストランから長崎港と対岸の稲佐山とその右下の岸辺の丸尾地区を望む。丸尾地区の海上に建っている鉄塔のような大きな構造物は、ここに水深5m用の岸壁を5岸新設する為、それら岸壁を護る防波堤を築造するための工事用構造物だと思われる。

四海楼展望レストランでは、皿うどん、春巻き、豚の角煮を食した。皿うどんは僕の好きな柔らか麺を注文した。

ここで長崎卓袱(しっぽく)料理を食した。

卓袱料理は美味多彩な各種料理が、種類ごとに人数分まとめて一つの皿に盛られて、その皿が6、7枚丸いテーブルにセットされている。そこに「お鰭(ひれ)」と称する鯛と小餠の入った吸い物が運ばれる。見た目にも美しい料理を前に、店の人の「お鰭をどうぞ」のあいさつで、先ずは「お鰭」を完食する。この後は各自取り皿に料理をとっていく。

ホテルグランヴィア大阪の窓から御堂筋、阪神デパート屋上を眼下に見て大坂城方面を見る

ホテルグランヴィア大阪の窓から御堂筋、阪神デパート屋上を眼下に見て大坂城方面を見る  ホテルグランヴィア大阪の窓から大坂城を見る

ホテルグランヴィア大阪の窓から大坂城を見る  大阪歴史博物館から大坂城を見る

大阪歴史博物館から大坂城を見る大坂城は上町台地のほぼ北端、石山本願寺の跡地に天正11年(1583)、豊臣秀吉が築城を開始し、慶長4年(1599)秀吉が死去するまでに本丸、二の丸、三の丸、惣構えが建設され、3重の堀と運河によって囲む等の強固な防衛機能が整備された。

この地のすぐ北の台地下には淀川の本流が流れる天然の要害であり、またこの淀川を上ると京都に繋がる交通の要衝でもあった。元々古墳時代の古墳が在ったと言われ、戦国時代から安土桃山時代初期には石山本願寺があっが、天正8年(1580)に石山合戦で焼失した後、豊臣秀吉によって大坂城が築かれ、豊臣氏の居城および豊臣政権の本拠地となったが、慶長20年(1615)大坂夏の陣で豊臣氏の滅亡とともに焼失した。

築城者である秀吉自身は、京都に聚楽第、伏見城を次々に建造し、大坂城よりもそれらに居城した。慶長4年(1599)秀吉の死後、秀吉の遺児・豊臣秀頼が伏見城から完成した大坂城本丸に移り、また政権を実質的に掌握した五大老の徳川家康も大坂城西ノ丸に入って政務を執った。

慶長20年(1615)豊臣氏大坂城の落城に際して灰燼に帰した大坂城は、初め家康の外孫・松平忠明に与えられたが、元和5年(1619)に幕府直轄領(天領)に編入された。翌1620年(元和5年)から、2代将軍・徳川秀忠によって大坂城の再建が始められ、3期に亘る工事を経て1629年(寛永6年)に完成した。完成した徳川氏の大坂城は、豊臣氏の大坂城の石垣と堀を破却して、全体に高さ約1メートルから10メートルの盛り土をした上により高く石垣を積んだので、豊臣大坂城の遺構は地中に埋もれた。また、天守など建物も構造を踏襲せずに造り替えられた。城郭の広さは豊臣時代の4分の1の規模になったが、総床面積から高さまで豊臣氏の天守を越えるものが上げられ、二重の堀は江戸城をしのぐ程のものとなったという。

元和5年(1619)に幕府直轄領(天領)となった大坂城の城主は、、徳川将軍家の歴代将軍自身であった。譜代大名から選ばれる大坂城代が、これを預かり、譜代大名からなる2名の大阪定番と4名の大坂加番が警備を担当した。江戸時代には火災による損傷と修復を繰り返した。1665年(寛文5年)には落雷によって天守を焼失し、以後は天守を持たなかった。

江戸末期、1868年1月3日(慶応3年12月9日)に発せられた王政復古の大号令の後、二条城から追われた将軍・徳川慶喜は大坂城に移り居城していたが、1868年1月27日(慶応4年1月3日)の鳥羽伏見の戦いでの敗北によって慶喜は、1868年2月1日(慶応4年1月8日)、大阪湾に停泊中の幕府軍艦・開陽丸で江戸へ脱出し、これによって大坂城は明治新政府軍に開け渡されることとなった。大坂城は、この前後の混乱のうちに出火し、御殿や外堀四、五、七番櫓など城内の建造物のほとんどが焼失したという。

大坂城天守閣から右手方向に大坂城の豊国神社と堀を見る

大坂城天守閣から右手方向に大坂城の豊国神社と堀を見る  前の写真の右側に目を向けると、史跡・難波宮址が見えてくる。中央に復元された大極殿基盤が見えている。

前の写真の右側に目を向けると、史跡・難波宮址が見えてくる。中央に復元された大極殿基盤が見えている。  難波宮史跡公園。 中央左手に復元された大極殿基盤。 以上の大坂城から難波宮史跡公園までの写真は大阪歴史博物館から見ているが、この博物館自体も難波宮址に建っている。

難波宮史跡公園。 中央左手に復元された大極殿基盤。 以上の大坂城から難波宮史跡公園までの写真は大阪歴史博物館から見ているが、この博物館自体も難波宮址に建っている。  靱(うつぼ)公園。 靱公園は、なにわ筋という幹線道路によつて東西に分断されている。 森の向うに庭園が展開する靱公園東側。

靱(うつぼ)公園。 靱公園は、なにわ筋という幹線道路によつて東西に分断されている。 森の向うに庭園が展開する靱公園東側。  靱(うつぼ)公園の中央、なにわ筋沿いの楠永神社。ここは靱公園西側になり、靱テニスセンターが展開する。

靱(うつぼ)公園の中央、なにわ筋沿いの楠永神社。ここは靱公園西側になり、靱テニスセンターが展開する。  僕の本籍地は靱本町であり、靱公園も靱本町に存する。

僕の本籍地は靱本町であり、靱公園も靱本町に存する。  四天王寺の石鳥居(重要文化財)。 鳥居の向うに西門が見え、更にその向うに中心伽藍の五重塔が見える。

四天王寺の石鳥居(重要文化財)。 鳥居の向うに西門が見え、更にその向うに中心伽藍の五重塔が見える。  四天王寺中心伽藍を西門から見る。

四天王寺中心伽藍を西門から見る。 JR大阪駅の3F南北連絡橋改札口を出たところからJRの鉄道線路、プラットホームを見る。右手にJR大阪三越伊勢丹などが入る駅北側のノースゲートビルディングが見える。左手には駅南側のサウスゲートビルディングがあり従来通り大丸梅田店やホテルグランヴィア大阪などが入っている。大阪駅と駅北側のノースゲートビルディング、駅南側のサウスゲートビルディングを合わせた”まち”の総称を「大阪ステーションシティ」と呼んでいる。

JR大阪駅の3F南北連絡橋改札口を出たところからJRの鉄道線路、プラットホームを見る。右手にJR大阪三越伊勢丹などが入る駅北側のノースゲートビルディングが見える。左手には駅南側のサウスゲートビルディングがあり従来通り大丸梅田店やホテルグランヴィア大阪などが入っている。大阪駅と駅北側のノースゲートビルディング、駅南側のサウスゲートビルディングを合わせた”まち”の総称を「大阪ステーションシティ」と呼んでいる。  5F時空(とき)の広場の金時計前付近。時空の広場は3Fの南北連絡橋改札口とコンコースの上部にあり、広い待ち合わせ場所となっている。3Fからは直通のロングエスカレーターがあるが、今回はエレベーターを使った。

5F時空(とき)の広場の金時計前付近。時空の広場は3Fの南北連絡橋改札口とコンコースの上部にあり、広い待ち合わせ場所となっている。3Fからは直通のロングエスカレーターがあるが、今回はエレベーターを使った。 5F時空(とき)の広場の金時計前。金時計の向こうはノースゲートビルディングに入っている「ルクア」

5F時空(とき)の広場の金時計前。金時計の向こうはノースゲートビルディングに入っている「ルクア」 横浜観光に出かけた。国指定の名勝「三渓園」を訪ね、中華街で食事をし、みなとみらいを巡った。新都市みなとみらいの荘厳とも見える威容に度肝を抜かれた。

三渓園

三渓園は、明治末から大正にかけて製糸・生糸貿易で財をなした横浜の実業家・原三渓(本名 富太郎)が、東京湾に面した三之谷と呼ばれる谷あいの地に造り上げた、広さ約53,000坪の日本庭園で国指定の名勝という。

三渓は、当時の文化人や財界人たちと広く交流したことでも知られ、三渓園は美術・文学・茶の湯など近代日本文化の一端を育んだ場所でもあるという。

中華街のにぎわい

横浜港大桟橋からみなとみらい「中央地区」を望む

みなとみらい大観覧車「コスモクロック21」

日産スタジアム前を新横浜駅方面へ向う

みなとみらい遠望

富士川鉄橋の新幹線から富士山を見る

1975年5月に日本初の現代美術専門の美術館として伊豆・伊東の一碧湖けやき通りに開館したという。

ピカソ、マティス、ダリなど巨匠たちの大作を見た興奮は、いまだ覚めやらない。

伊豆高原の一碧湖に近い丘陵に建つ池田20世紀美術館入口(伊東市十足(とうたり))

モイーズ・キスリング 1891-1953 女道化師 油彩161×113 1927

舞台を終え、楽屋に戻り、ほっと一息ついている女道化師。その表情と姿態から、そこはかとないメランコリー(憂愁)と孤独感が漂っている。この作品は、衣裳の赤とギターの緑のような補色関係を軸に、哀愁の中に、女道化師の力強い生命感が巧みに表現されており、キスリングの傑作の一つであるという。

彼の青春を色濃く彩ったのは、モディリアニとの深い友情であろう。早世したモディリアニの臨終を看取ったのは、他ならぬキスリングであったと。

モイーズ・キスリング 1891-1953

ポーランド、クラクフ生まれ。ポーランド系ユダヤ人。生地の美術学校で学び、1910年、パリに出て、モンパルナスに住む。モディリアニ、シャガール、ピカソ、ブラック、グリスらと交友。エコール・ド・パリの画家として活躍。第一次大戦中は、外人部隊に参加。その軍功により、フランス国籍を取得。第二次大戦時、アメリカに亡命。戦後、再びパリに戻ると。

ピカソの近衛兵と鳩、マティスのミモザ、ダリのヴィーナスと水兵など

パブロ・ピカソ 1881-1973 近衛兵と鳩 油彩195×135 1969

作者の88歳の時の大作。極めて多彩な礼服をまとった兵士の、金ぴかの肩章にとまった、1羽のまるまる太った白鳩。大男のユーモラスな顔と手の表情と、まるで人形細工のように、無造作に組み立てられた胴体。まるで童話の1シーンのようにのどかであり、この清新で伸びやかな表現には、死の約5年前の制作とは思えないものがあると。

パブロ・ピカソ 1881-1973

スペイン、マラガ生まれ。1900年、パリに出て、貧困と弱者を憂愁の画調で表現した「青の時代」を経て、ブラックと共に「キュビズム」を創始。1937年、スペイン内乱を告発するピカソ絵画史上最大の傑作「ゲルニカ」を発表。20世紀美術最大の巨匠と。

アンリ・マティス 1869-1954 ミモザ コラージュ(切り紙絵)148×96.5 1949

教科書で見慣れた絵の実物を目の当たりにした。なんという幸福か。

南フランス・ニースの花祭りの山車の通り道にミモザの花が匂う。マティスは、ホテル・レジナの画室でこの花を題材に切り絵(cut out)を制作したという。晩年のマティスは、切り紙絵に専念した。切り紙絵は、絵画、素描、彫刻の統合とみるだけでなく、マティス芸術の全体像とみてよい。マティスにとって、それほど重要な表現手段であったと。

アンリ・マティス 1869-1954

フランス、カトー生まれ。パリに出て美術学校に入り、ギュスターヴ・モロー教室で学ぶ。その後、印象派を知り、次いで新印象主義の影響を受けた。1905年、サロン・ドートンヌ展に「フォーヴ(野獣たち)」と名づけられた、鮮烈な原色対比の作品を出品、フォーヴィスム運動の中心的存在となった。ピカソと並んで、20世紀絵画の可能性を最も深く極め、大きな成果を残した偉大な巨匠であると。

ミモザの花木 フサアカシア(マメ科アカシア属)

サルバドール・ダリ 1904-1989 ヴィーナスと水兵 油彩 215×147.5 1925

ヴィーナスの顔には憧れの少女アンドレアの面影が残っているのでしょうか。もしかすると、水兵はダリ自身で、愛と美の女神ヴィーナスに導かれて、幸運な船出をする青年として描かれているのかもしれないと。

様式は一見して明らかなように、ピカソの20年代の古典主義的様式を手本にしています。分析的キュビスム、総合的キュビスムの様式研究を越えて、急速にピカソの現在にまで迫ろうとする、若いダリの意欲と若々しい力が溢れている作品であると。

サルバドール・ダリ 1904-1989

スペイン、フィゲラス生まれ。1929年、シュルレアリスム運動に参加するが、1934年、ブルトンと対立、除名される。「偏執狂的批判方法」に基づく、独自のシュルレアリスムの画境を打ち出す。1948年、スペインのポルト・リガトに定住し、妻ガラをモデルにした作品をローマ法王に贈り、カソリックに帰依、神秘主義の傾向を強める。シュルレアリスムの奇才であると。