竹寺へ

どうしても、”牛頭明王”を見たくて、竹寺へやってきた。

竹寺へ その一。 おおよそのこと・

竹寺というのは、通称です。

近在の住民が、竹林の中にある寺なので、”竹寺”と呼んでいるのです。

竹林の中に寺があるのは、ここだけではありません。

覚えでは、京都・竹寺、鎌倉・竹寺が記憶に上がります。

他にも、全国に、通称”竹寺”はいくつかありそうです。

*京都・竹寺、・京都・西京の地蔵院(別称・鈴虫寺)

*鎌倉・竹寺、・鎌倉・報国寺(孟宗竹の竹林の庭園)

ここの竹寺の正式名称は、「医王山薬寿院八王寺」です。

・住所:飯能市南704、tel:042-977-0108

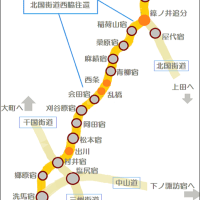

・名栗川(入間川源流)の原市場から山中深く登ったところにあります。

刻印に武蔵国・増上寺とあります

脱線・

雑話

・名栗は、”山名栗”からきた地名だといわれています。

・”山名栗”は木材の削り方の技法で、角材や八角材で、竹の節のような文様になります。

・江戸時代の名栗は、江戸の家屋の材木の供給源で、

名栗の材木は筏で入間川を流下し、深川や木場を作ったといわれています。

名栗は、言わば、江戸時代の「衣食住」の「住」のふるさと・

今でも飯能には、材木屋が多いといわれています。

名栗・原市場は、赤沢、唐竹、赤工、中藤等の字・郷村からなっています。

・この地名に、かなり興味を惹かれています。

・まず「原市場」ですが、名栗川と中藤川の合流する地点に位置します。

・名栗川も、ここから上流は、それほど水量が多くありません。

・つまり、、、

筏(いかだ)として流せる最上流ではないかということです。

・名栗川上流から、あるいは中藤川上流からは、単体流木が流れ着て集積し、

ここ(原市場)で、まず「材木市」が立ち、ここで筏を組んで流下させた、

併せて、周辺の農産物の市も始まった、と想像しました。

・「原市場」の地名が、何よりの証拠、、文献を漁ったわけではありません。

・それと、、、

「赤沢、唐竹、赤工」は、たたらの痕跡と大陸の匂いを感じさせる言葉です。

・「赤沢、赤工」の赤は、古来鉄鉱石を意味してきましたが、

今の調査では、採算に合う含有はないことが分かっています。

・勝手に想像すれば、この地の奥の「竹寺」に、天台密教の修験者が生息していて、、

密教・修験者の得意は、「鉱石の採掘と薬草分別」なので、

その試掘の名残が「赤沢、赤工」になったのではないかと・・・

・隣接は、高麗人の「高麗の郷」です。「高麗神社」があります。

・しかして、高麗人と相容れない半島の人・「新羅人」は、名栗に住んだ・・

・「新羅人」は、もともと「秦」の民族の流れで・

「秦」は、中東の高原種族と習合しているといわれています。

・中東の高原種族は、鉱石や錬金に類まれな技能と知識を有していたとしたら・・

・証拠や文献をもとに構想しているわけではありません。

・歴史ロマンの・妄想かもしれません。

・歴史の「ロマン」は時空を駆け巡ります・・