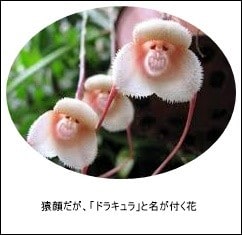

大宮に”猿の花”が咲いた・・え!なに、それ??

そんな花、知りません。”猿の花”なんて見たこともありません。

参考:

実は、「猿花」って、地名らしいんです。

「猿花」、そんな地籍は大宮のどこにも登録されていないのですが、

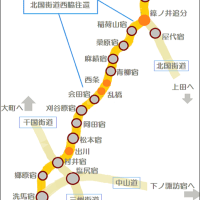

さいたま市見沼区南中野というところ、日大法学部の正門とは反対側近くに、

・「猿花キャンプ場」

・「猿花稲荷神社」

があります。だがそこは、猿花という地名ではありません。

・「猿花キャンプ場」看板

・「猿花稲荷神社」鳥居

があります。・・どうも、地名を冠にしているようです。

そうなると、昔の地名のような・気がします。

元来、謎めいた”地名”の謎解きは「大好き」です。

それでは、昔「猿花稲荷神社」は何と呼ばれていたか見てみましょう。

新編武蔵風土記稿による猿花稲荷神社の由緒

(中野村)稲荷社:村持。(新編武蔵風土記稿より)・・・「埼玉の神社」による猿花稲荷神社の由緒

稲荷神社<大宮市南中野一一五三(南中野字新田)>

当社の鎮座する字新田は、・・・古くから猿花と呼ばれている所・・この地名は、小石の多い台地の突端を意味する語であるとい・・地元では「猿」の字を「・・「やえんばな」と呼ぶ。『風土記稿』・・は、・・当社は古くから猿花だけで祀ってきた社という。・・・内陣には、神璽が二体と狐の背に立ち稲把と鎌を手に持つ稲荷大明神像が奉安されている・・神璽筥には墨書があり、一体には「正一位稲荷大明神安鎮 神主・・松本和泉守」と京都伏見稲荷の神主の名があるため、同社からの分霊であ・・・もう一体には、「正一位猿花稲荷大明神 璽」・・神主斎部宿祢守義」とある。これは江戸湯島・・の妻恋稲荷の神璽で、神主の「守義」は幕末に神主を務めている・・・「埼玉の神社」より。

この「新編武蔵風土記稿」は、文化・文政期(1804年から1829年)に編まれた武蔵国の地誌であります。

その頃には、この「猿花稲荷神社」はすでに存在していたようで、そこの地名は新田を意味し、南中野の飛び地であったようです。恐らく、見沼の開拓によって新しく生まれた地域であり、この区画一帯を鎮守する神社であったようです。・南中野を鎮守する諏訪神社とは異なります。

:

:

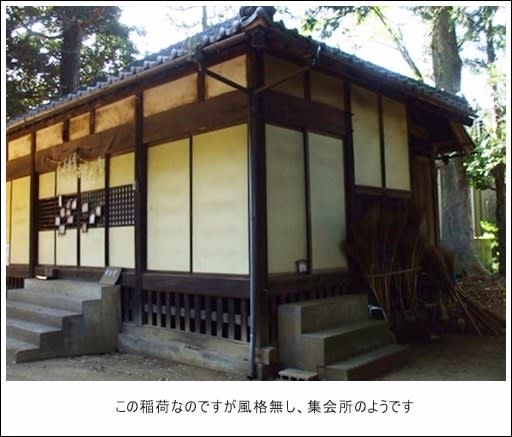

普通の神社

・「えんばな」は、今では死語に近いが”縁端”と書きます。大宮台地の”端っこ”の意味だと思います。

・「や・えんばな」は、恐らく「谷・縁端」ではなかろうかと思えます。

・---すると、見沼田んぼ開拓地の風景が浮かびあがって、”新田”の様子が頭に描けてきます。

・この開拓新田は、---・しばらくの間、”谷縁端”、”縁端”、”縁鼻”と書かれ、呼ばれていたことが想像できます。

・「えんばな」の呼び方が先行した後地名記載の時、誰かか「猿花」と宛字し、それでも暫くは「えんばな」と呼んでいたのでしょう。・・ここいらは多少想像で、正確ではありませんが、80%ぐらいの確信があります。

・「猿花」は、こうしている内に、読みやすい「さるばな」と呼ばれるようになったのですが・・

キャンプ場の木漏れ日

・地域的にかなり狭い区域だったので、やがて南中野に併合されていった・とか。

神社入り口には、稲荷神社の眷属:狐の狛犬が守ります。