私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

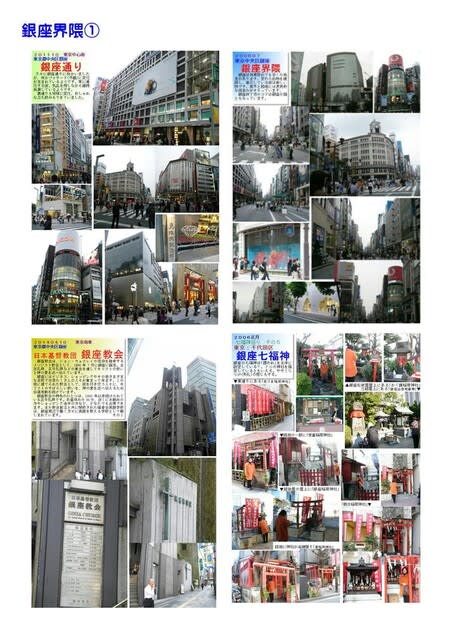

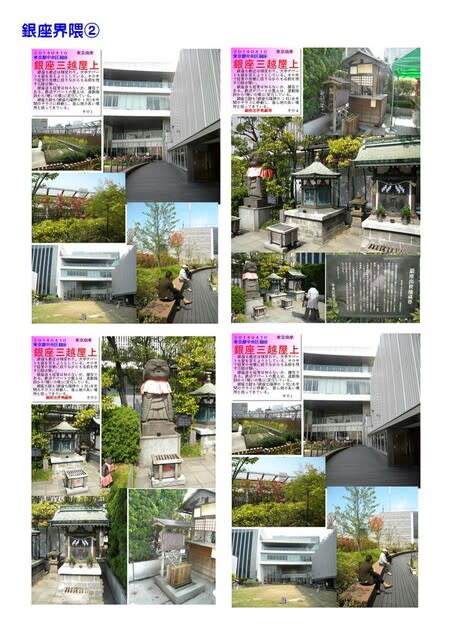

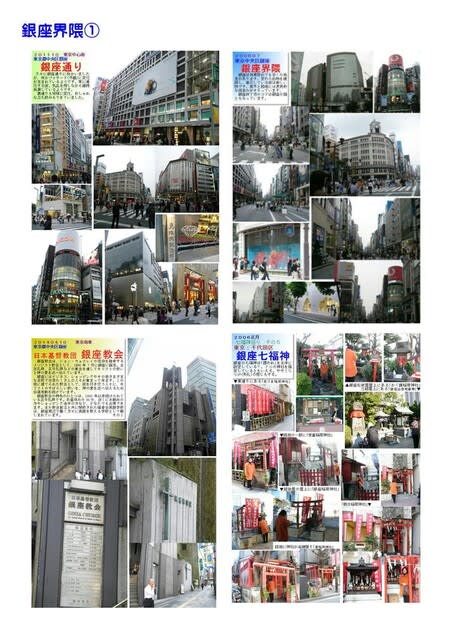

銀座界隈

銀座2丁目の中央通り沿いに「銀座発祥の地」の碑があります。https://www.tokyochuo.net/meeting/town/edo/edo07_01.html

江戸時代ここには銀貨の鋳造所があった事に由来します。当時「銀座」は地名ではなく、江戸幕府の役所の名称でした。日本橋の現在日本銀行が建っているところにあった金貨の鋳造所である「金座」が、両替町といったため、「銀座」のあったここはそれに合わせて新両替町という名称でした。しかしその頃から通称として「銀座」と呼ばれており、1869年(明治2年)に正式な地名となりました。このころの銀座は現在のように1丁目から8丁目までなく、4丁目までで、広さも今の1割程度でした。

明治時代の銀座通り(中央通り)は煉瓦造り二階建てのアーケード式建築が並んでいました。このハイカラな街並みは、1871年(明治5年)の銀座大火で町が全焼したことによる再建計画で出来上がりました。火事に強い建築素材である煉瓦を使用し、近くにあった築地外国人居留地の影響もあり、西洋風のまちづくりが成されたのです。しかしこの美しい街並みは1953年(大正12年)の関東大震災で崩壊しました。

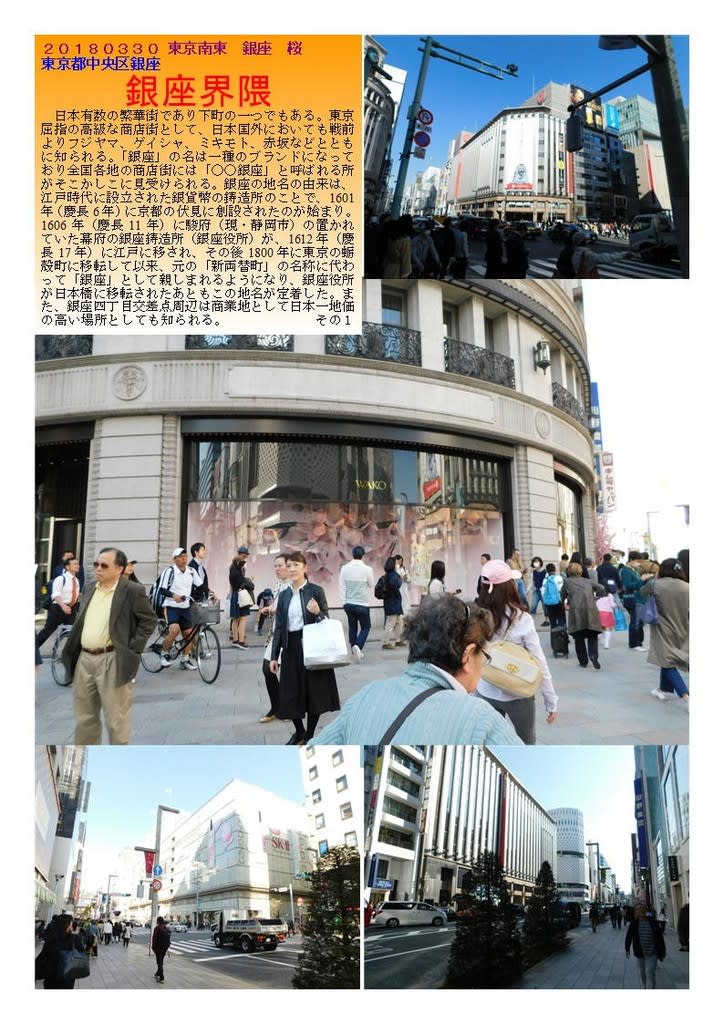

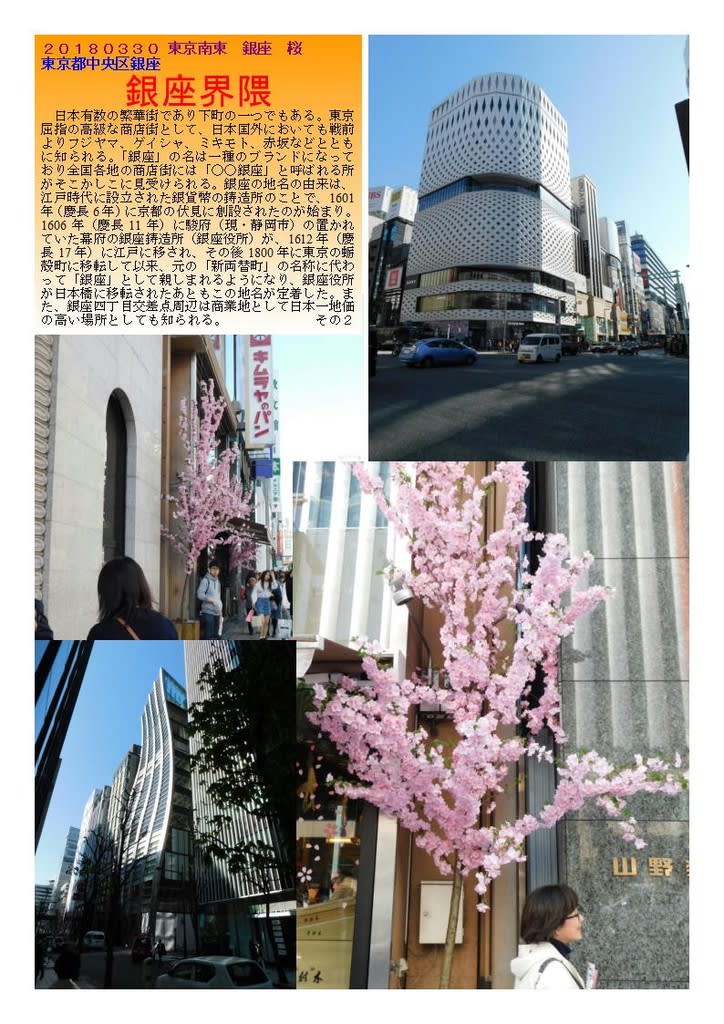

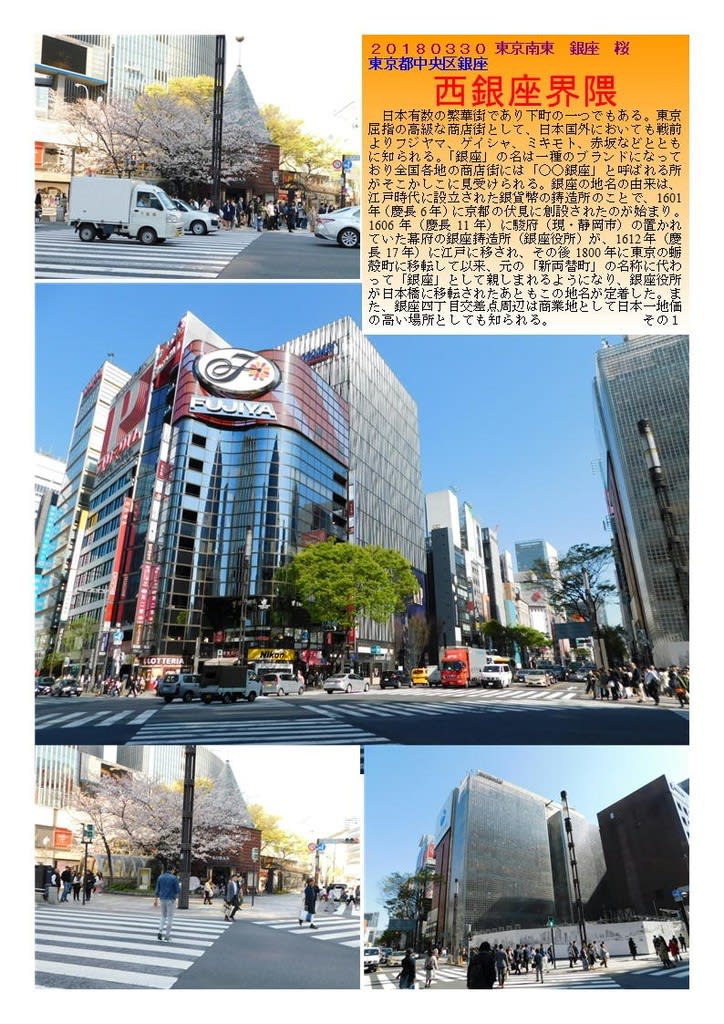

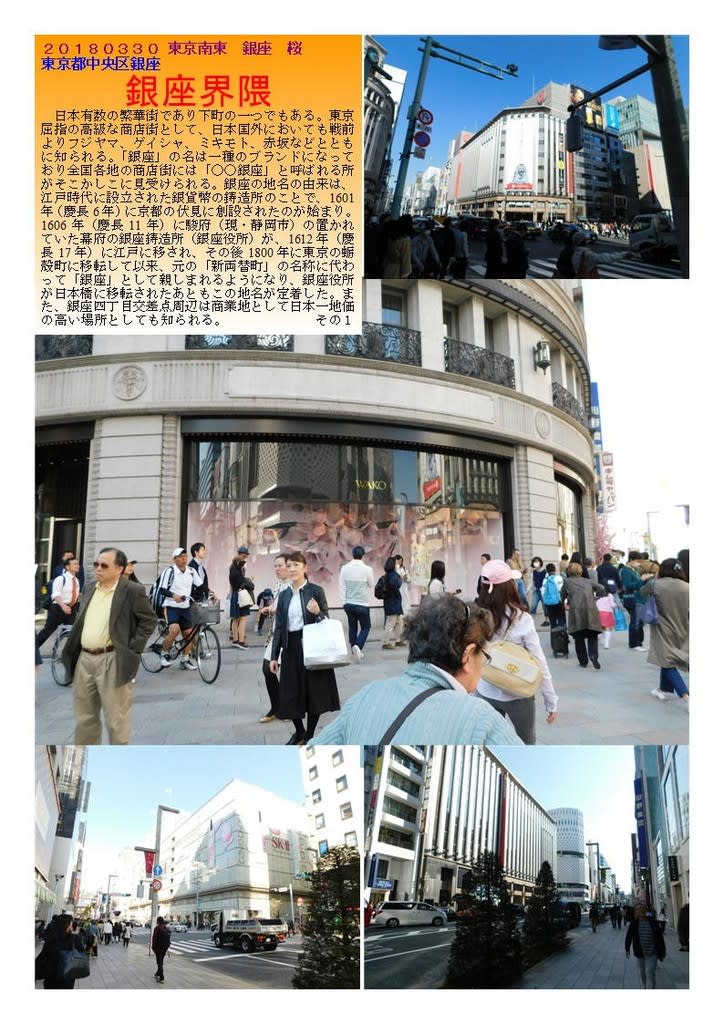

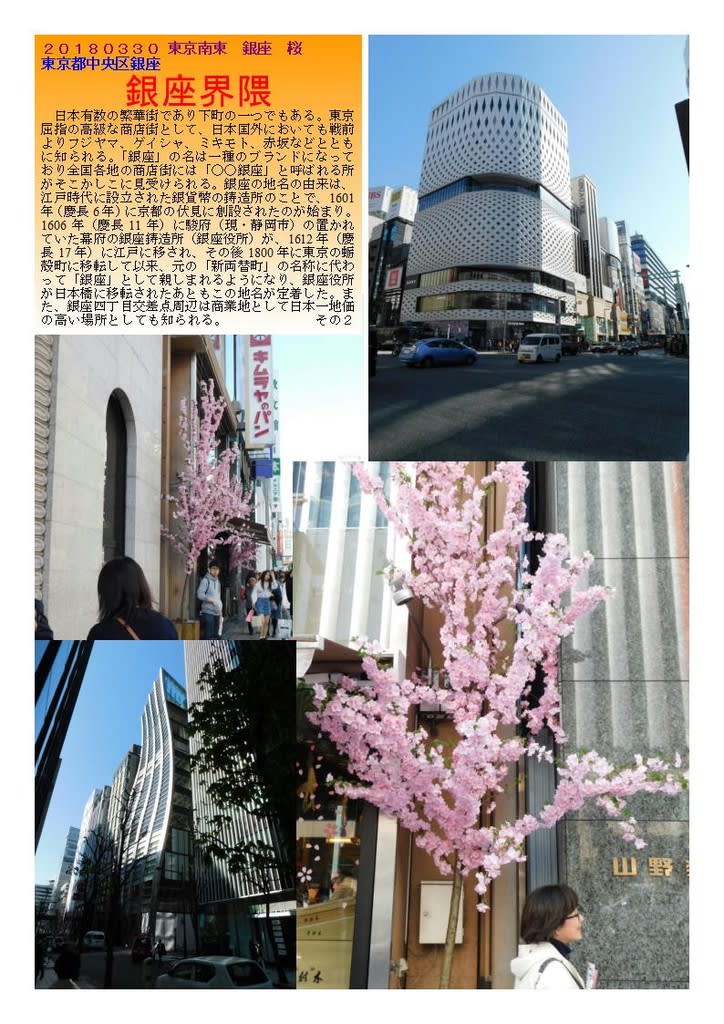

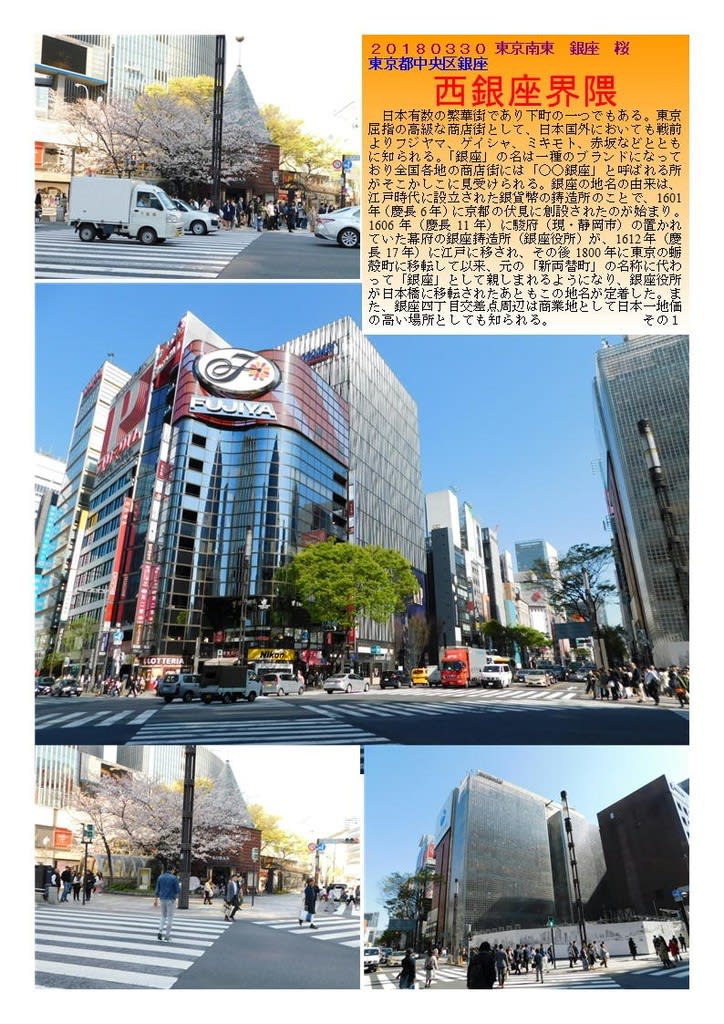

20180330 東京南東 銀座 桜

東京都中央区銀座

銀座界隈

日本有数の繁華街であり下町の一つでもある。東京屈指の高級な商店街として、日本国外においても戦前よりフジヤマ、ゲイシャ、ミキモト、赤坂などとともに知られる。「銀座」の名は一種のブランドになっており全国各地の商店街には「○○銀座」と呼ばれる所がそこかしこに見受けられる。銀座の地名の由来は、江戸時代に設立された銀貨幣の鋳造所のことで、1601年(慶長6年)に京都の伏見に創設されたのが始まり。1606年(慶長11年)に駿府(現・静岡市)の置かれていた幕府の銀座鋳造所(銀座役所)が、1612年(慶長17年)に江戸に移され、その後1800年に東京の蛎殻町に移転して以来、元の「新両替町」の名称に代わって「銀座」として親しまれるようになり、銀座役所が日本橋に移転されたあともこの地名が定着した。また、銀座四丁目交差点周辺は商業地として日本一地価の高い場所としても知られる。

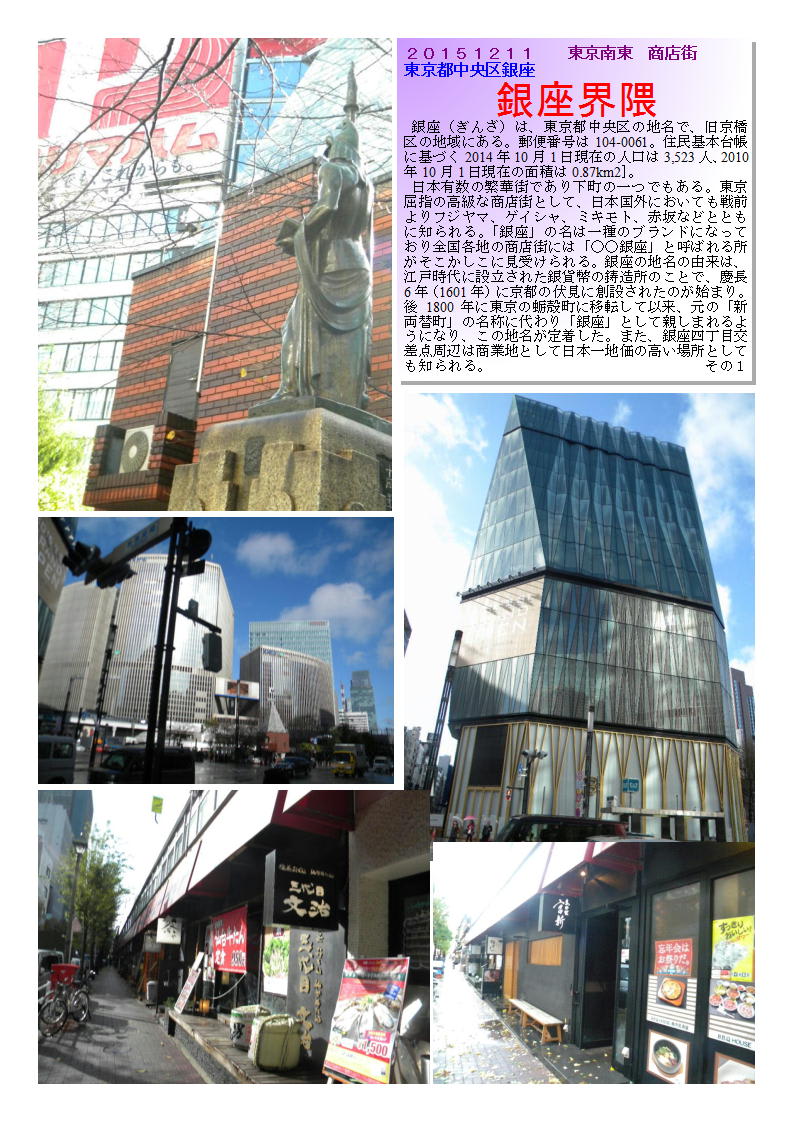

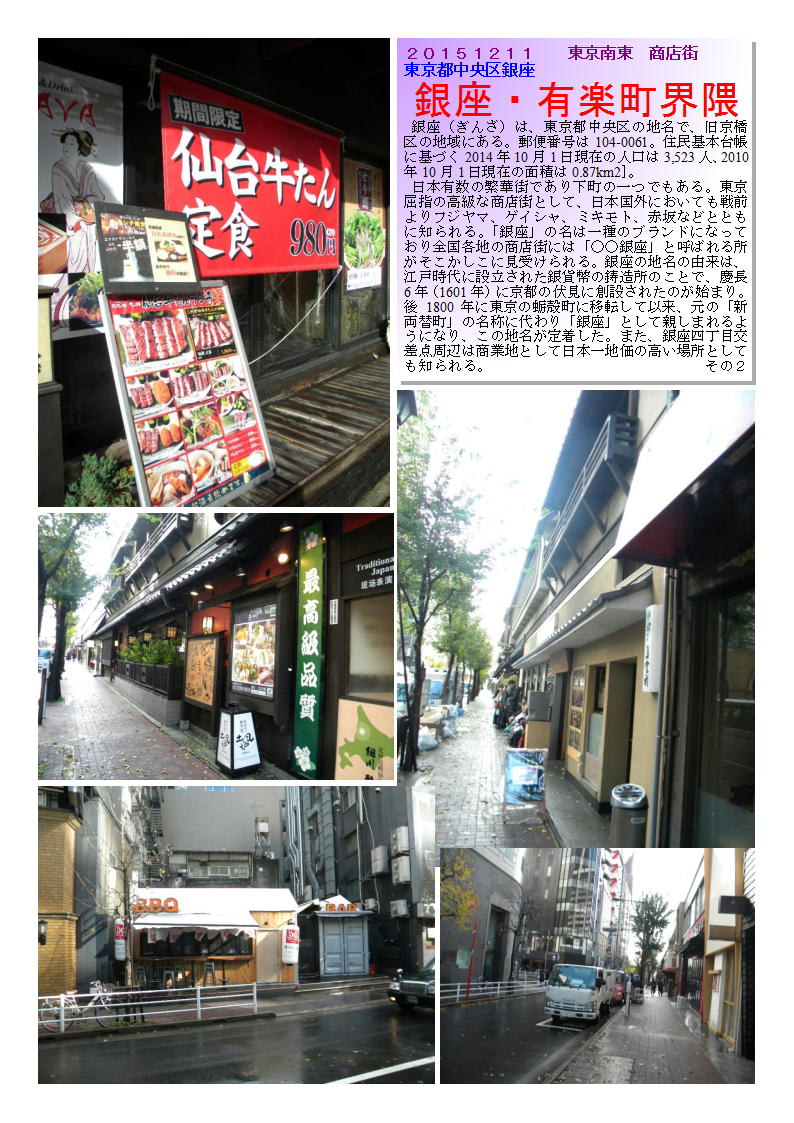

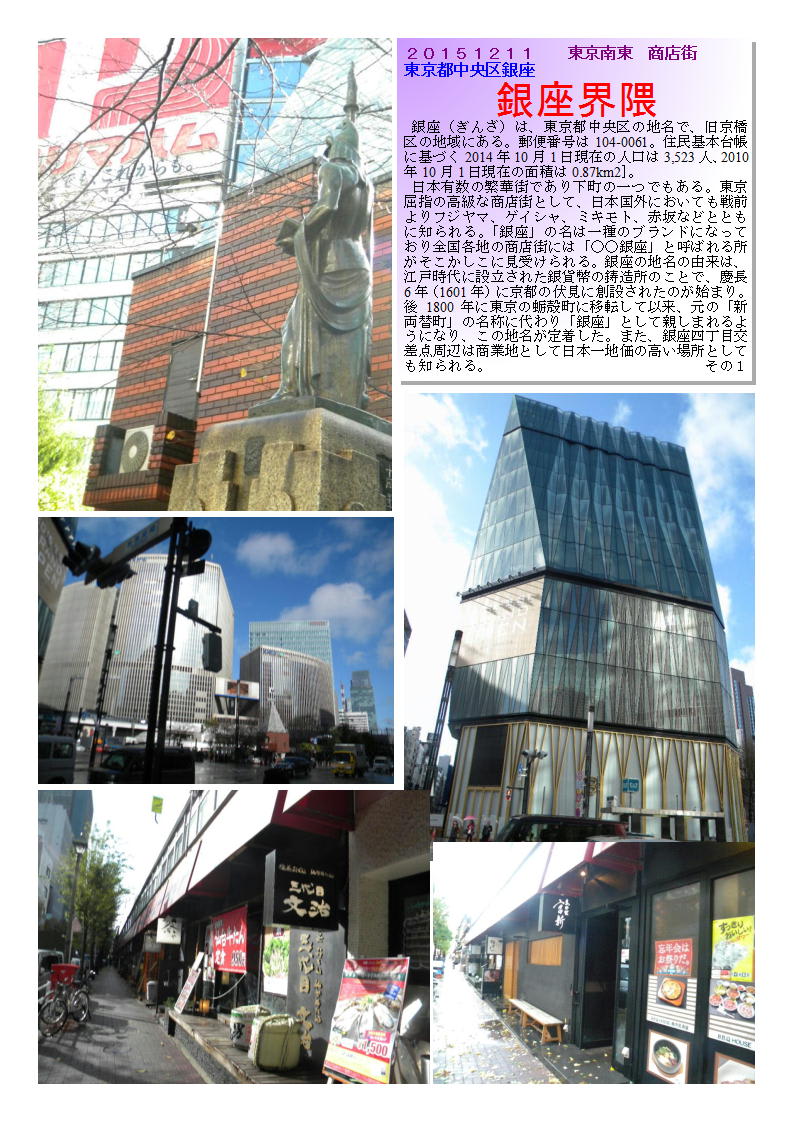

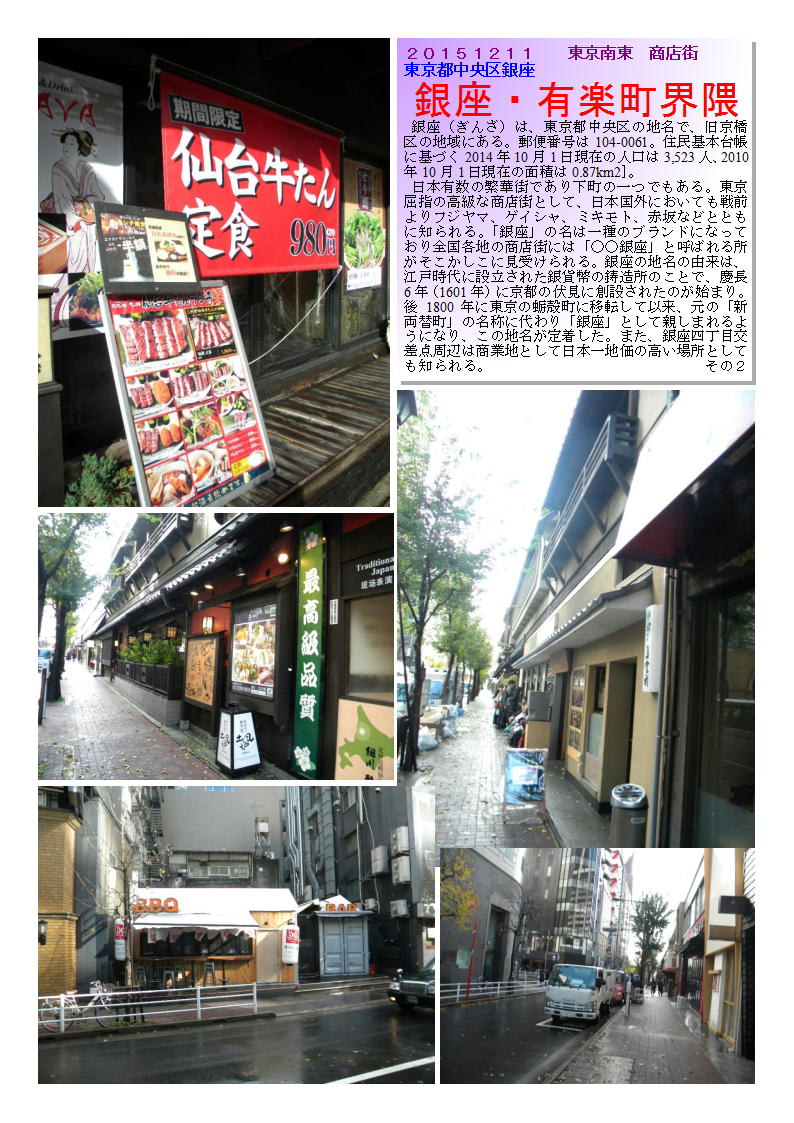

20151211 東京南東 商店街

東京都中央区銀座

銀座界隈

銀座(ぎんざ)は、東京都中央区の地名で、旧京橋区の地域にある。郵便番号は104-0061。住民基本台帳に基づく2014年10月1日現在の人口は3,523人、2010年10月1日現在の面積は0.87km2]。

日本有数の繁華街であり下町の一つでもある。東京屈指の高級な商店街として、日本国外においても戦前よりフジヤマ、ゲイシャ、ミキモト、赤坂などとともに知られる。「銀座」の名は一種のブランドになっており全国各地の商店街には「○○銀座」と呼ばれる所がそこかしこに見受けられる。銀座の地名の由来は、江戸時代に設立された銀貨幣の鋳造所のことで、慶長6年(1601年)に京都の伏見に創設されたのが始まり。後1800年に東京の蛎殻町に移転して以来、元の「新両替町」の名称に代わり「銀座」として親しまれるようになり、この地名が定着した。また、銀座四丁目交差点周辺は商業地として日本一地価の高い場所としても知られる。

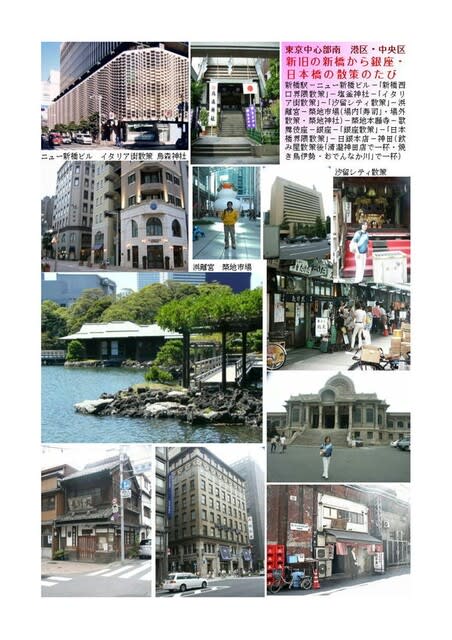

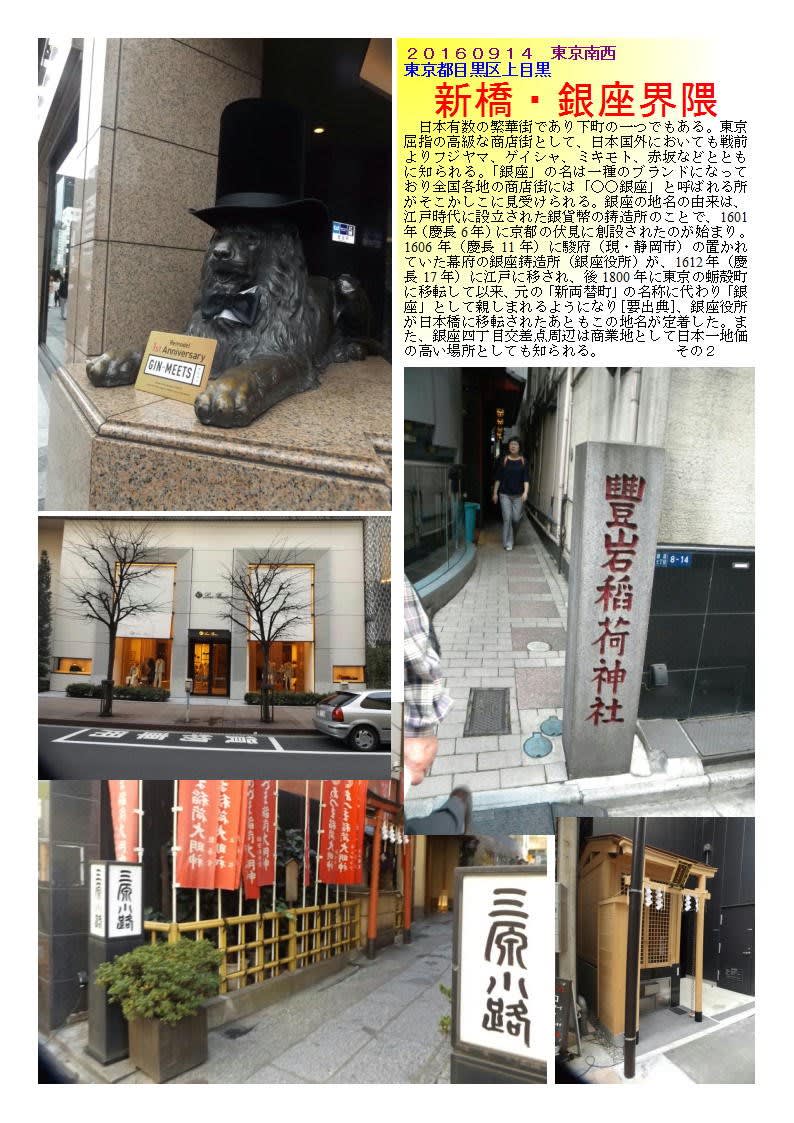

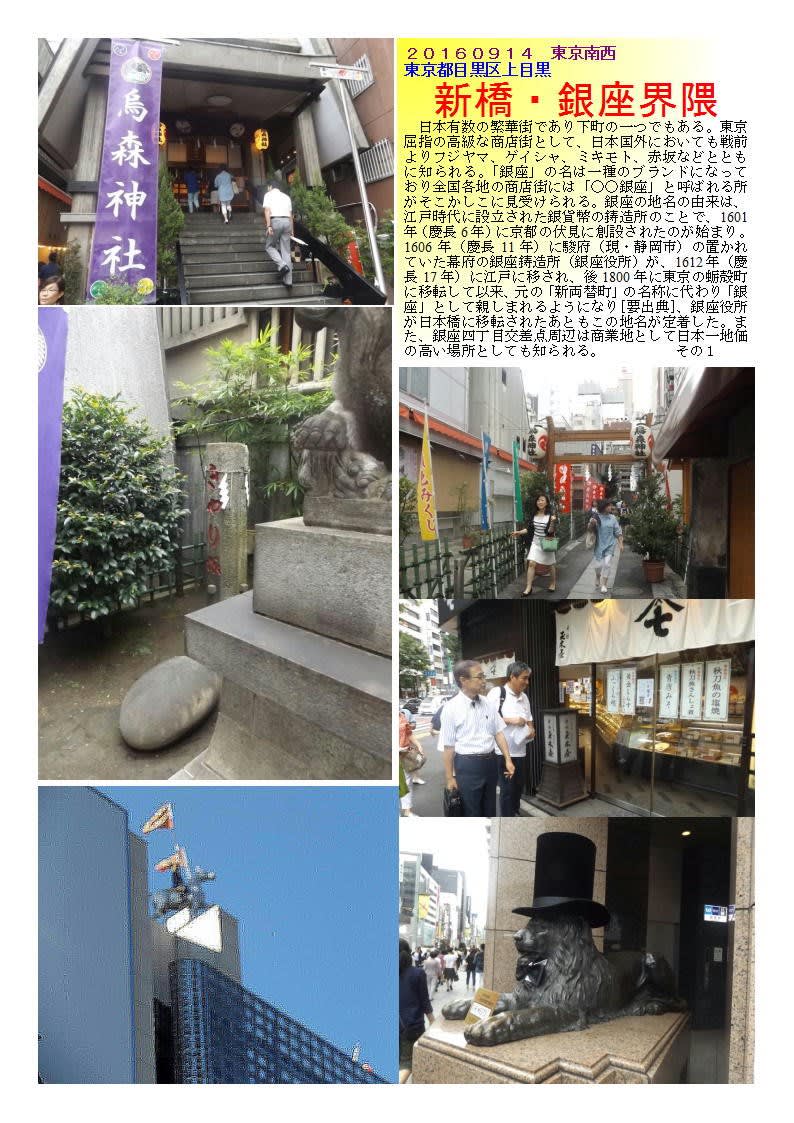

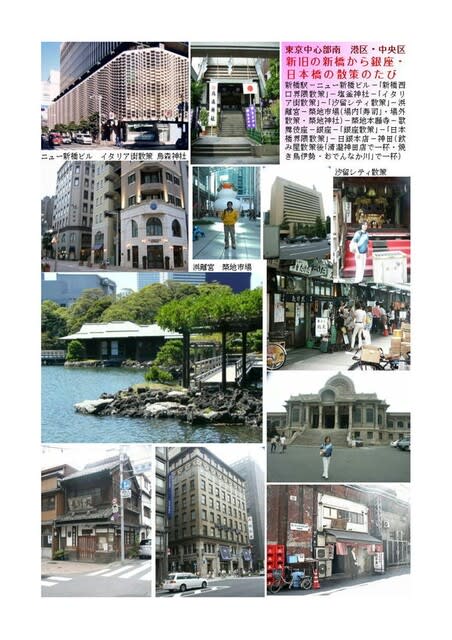

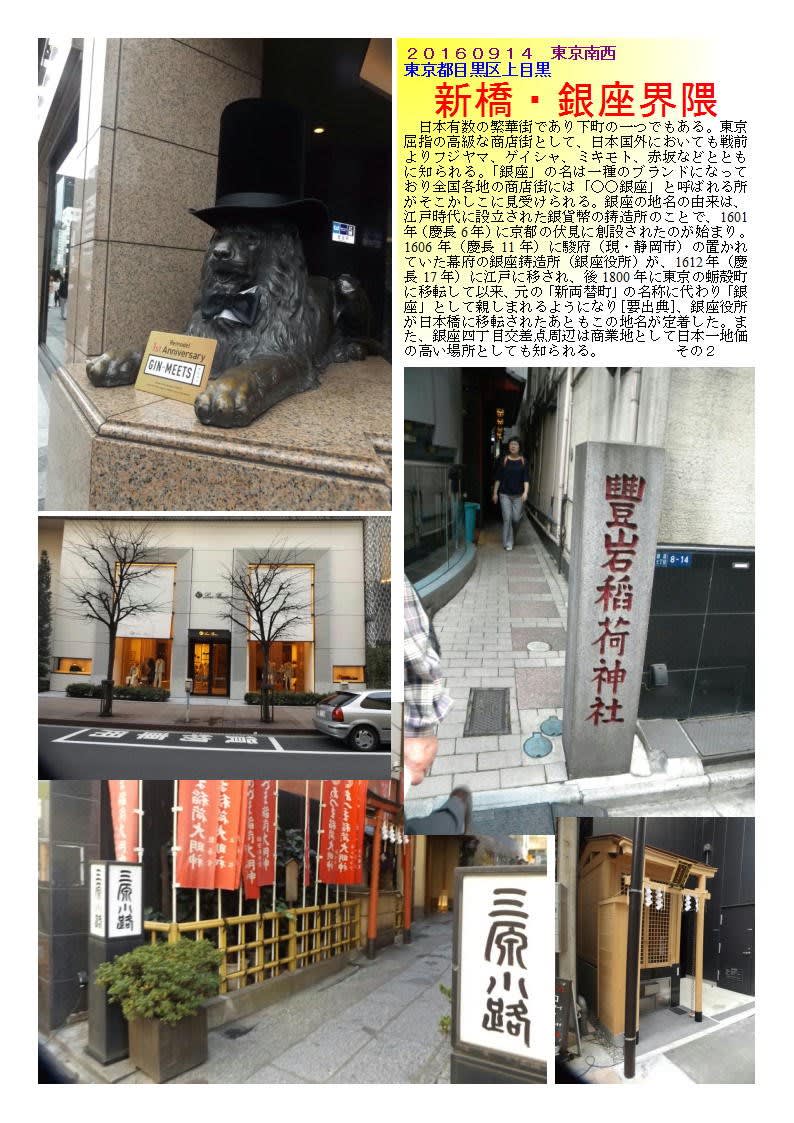

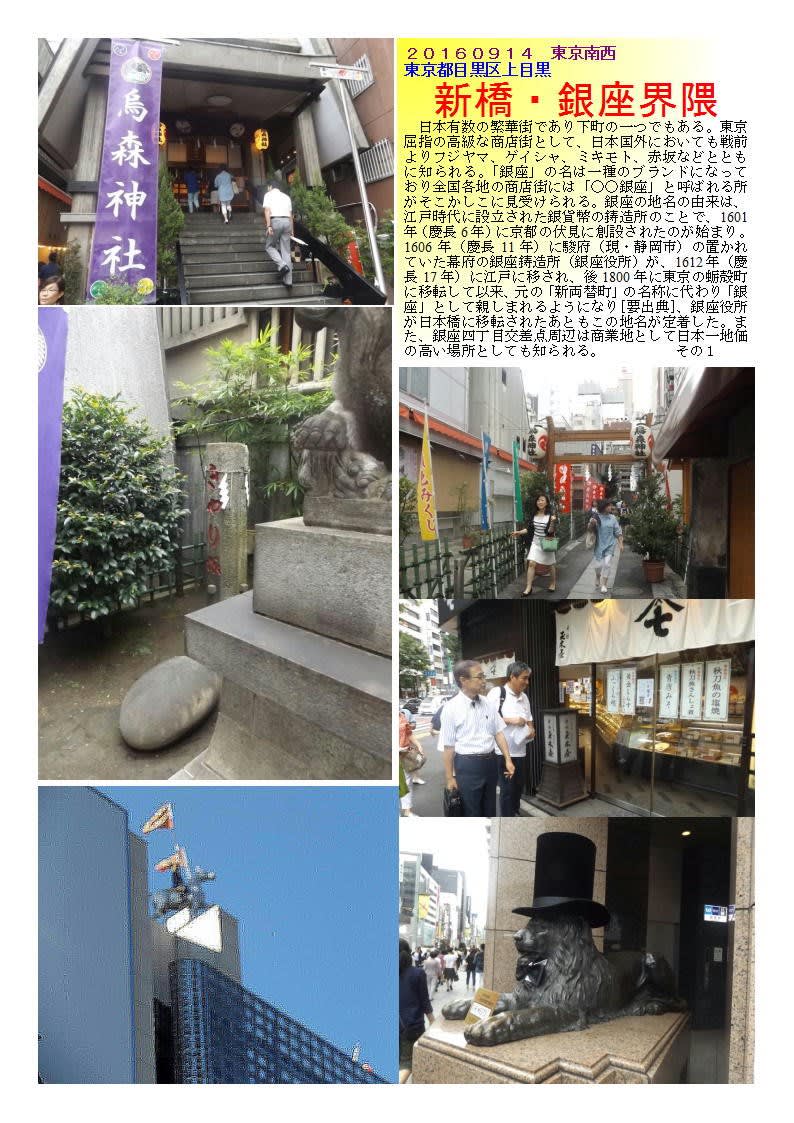

20160914 東京南西

東京都目黒区上目黒

新橋・銀座界隈

日本有数の繁華街であり下町の一つでもある。東京屈指の高級な商店街として、日本国外においても戦前よりフジヤマ、ゲイシャ、ミキモト、赤坂などとともに知られる。「銀座」の名は一種のブランドになっており全国各地の商店街には「○○銀座」と呼ばれる所がそこかしこに見受けられる。銀座の地名の由来は、江戸時代に設立された銀貨幣の鋳造所のことで、1601年(慶長6年)に京都の伏見に創設されたのが始まり。1606年(慶長11年)に駿府(現・静岡市)の置かれていた幕府の銀座鋳造所(銀座役所)が、1612年(慶長17年)に江戸に移され、後1800年に東京の蛎殻町に移転して以来、元の「新両替町」の名称に代わり「銀座」として親しまれるようになり[要出典]、銀座役所が日本橋に移転されたあともこの地名が定着した。また、銀座四丁目交差点周辺は商業地として日本一地価の高い場所としても知られる。

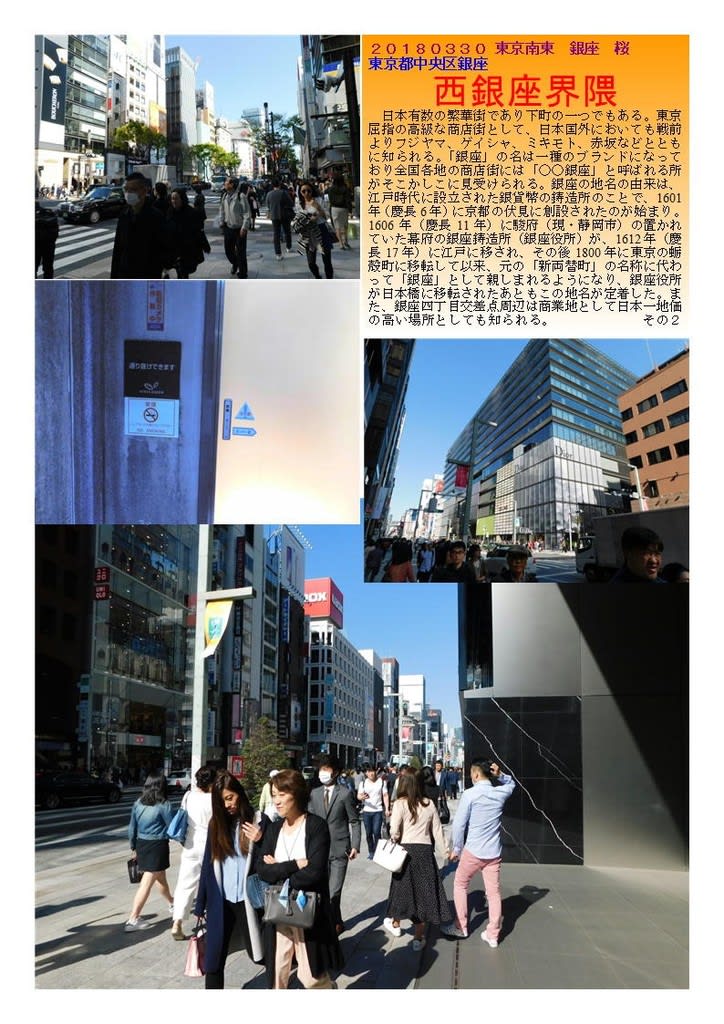

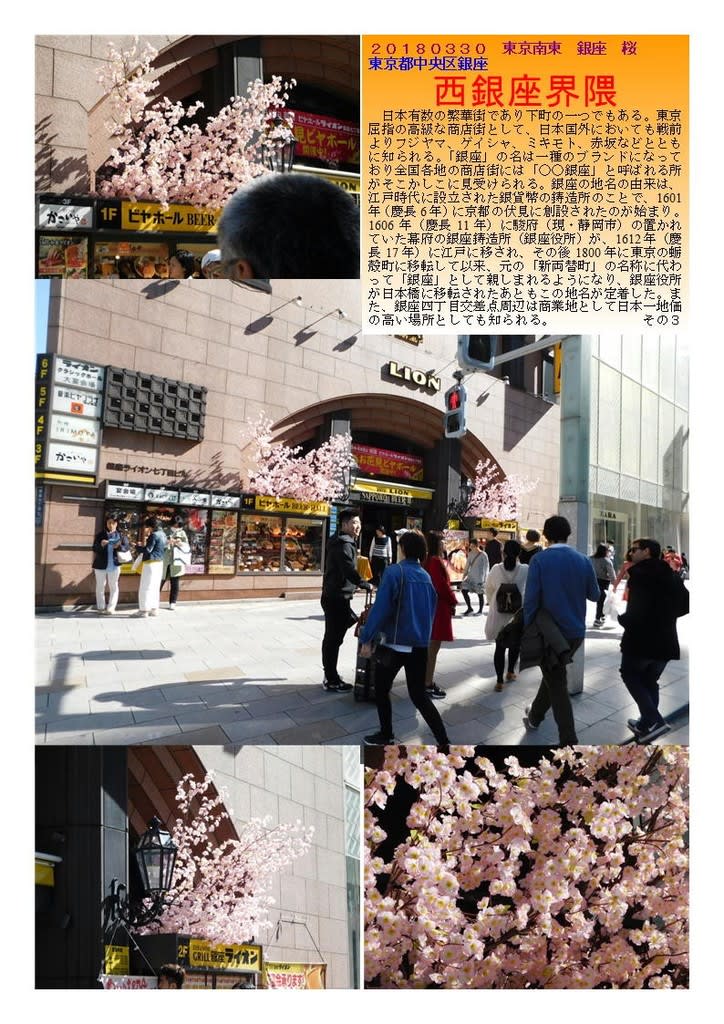

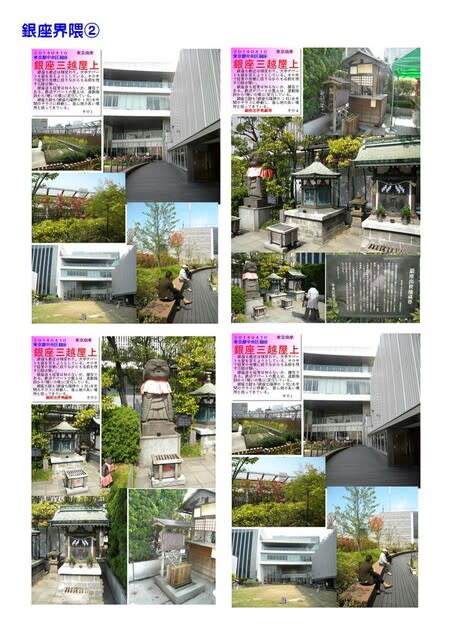

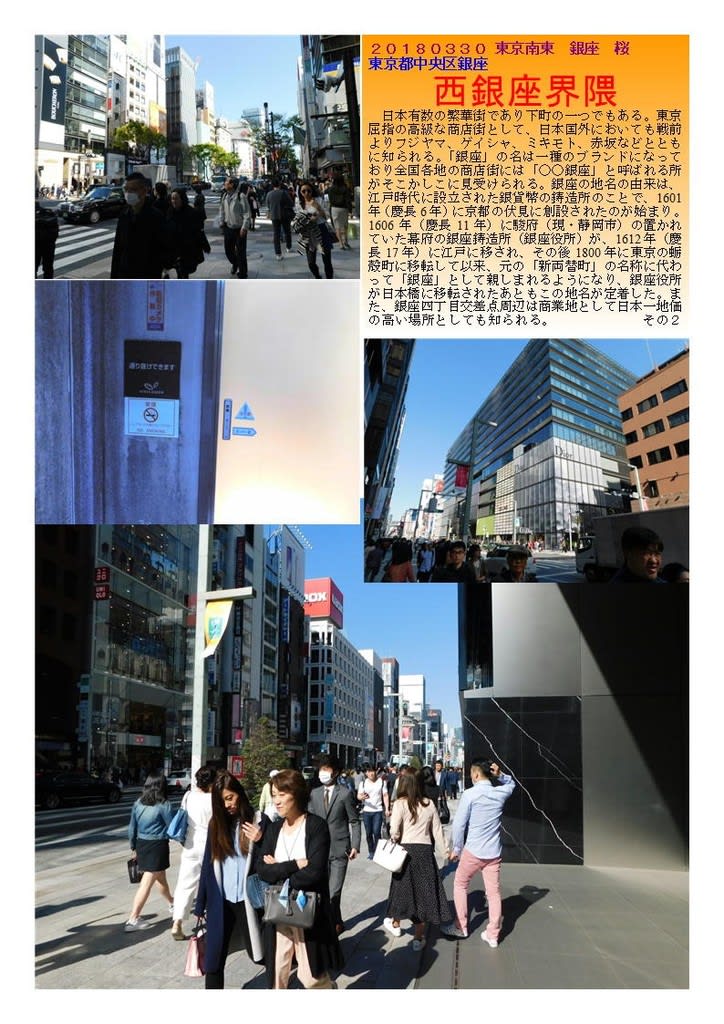

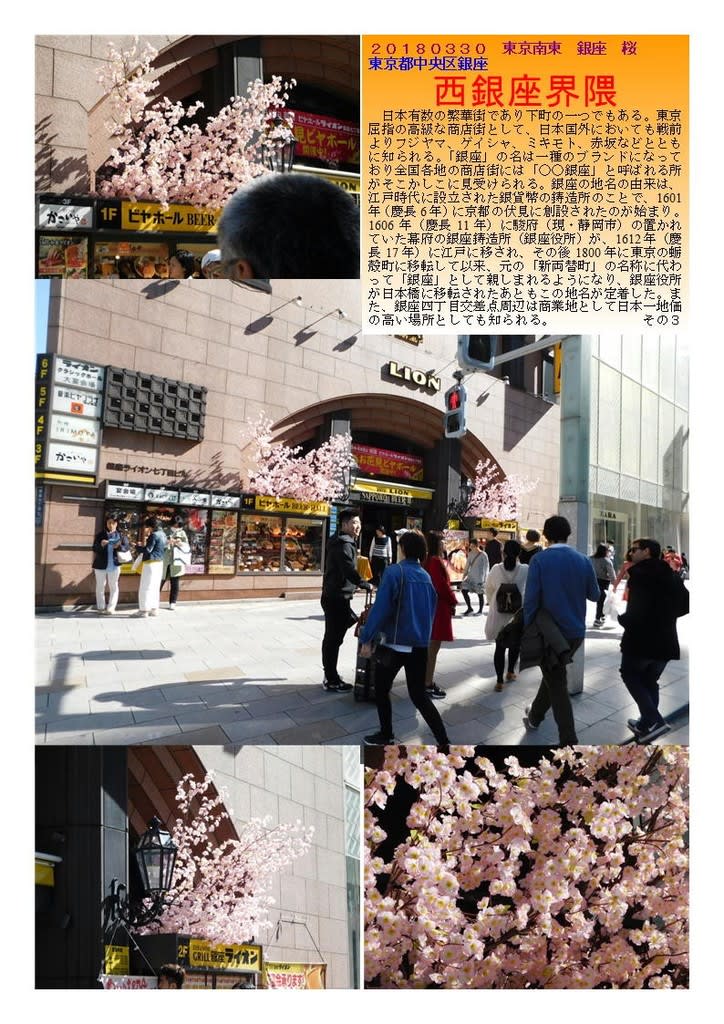

20180330 東京南東 銀座 桜

東京都中央区銀座

西銀座界隈

日本有数の繁華街であり下町の一つでもある。東京屈指の高級な商店街として、日本国外においても戦前よりフジヤマ、ゲイシャ、ミキモト、赤坂などとともに知られる。「銀座」の名は一種のブランドになっており全国各地の商店街には「○○銀座」と呼ばれる所がそこかしこに見受けられる。銀座の地名の由来は、江戸時代に設立された銀貨幣の鋳造所のことで、1601年(慶長6年)に京都の伏見に創設されたのが始まり。1606年(慶長11年)に駿府(現・静岡市)の置かれていた幕府の銀座鋳造所(銀座役所)が、1612年(慶長17年)に江戸に移され、その後1800年に東京の蛎殻町に移転して以来、元の「新両替町」の名称に代わって「銀座」として親しまれるようになり、銀座役所が日本橋に移転されたあともこの地名が定着した。また、銀座四丁目交差点周辺は商業地として日本一地価の高い場所としても知られる。

「施設案内東京 100~150」

「東京施設案内 51~100」

「東京施設案内 0~50」

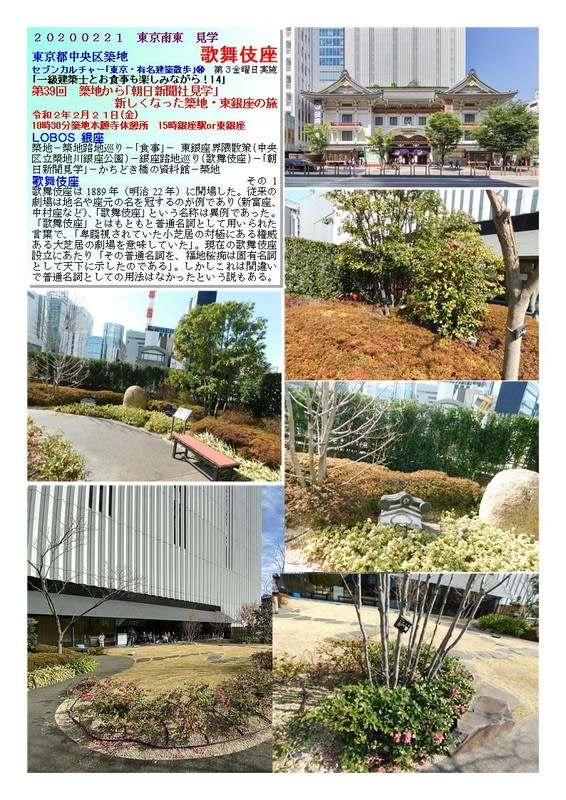

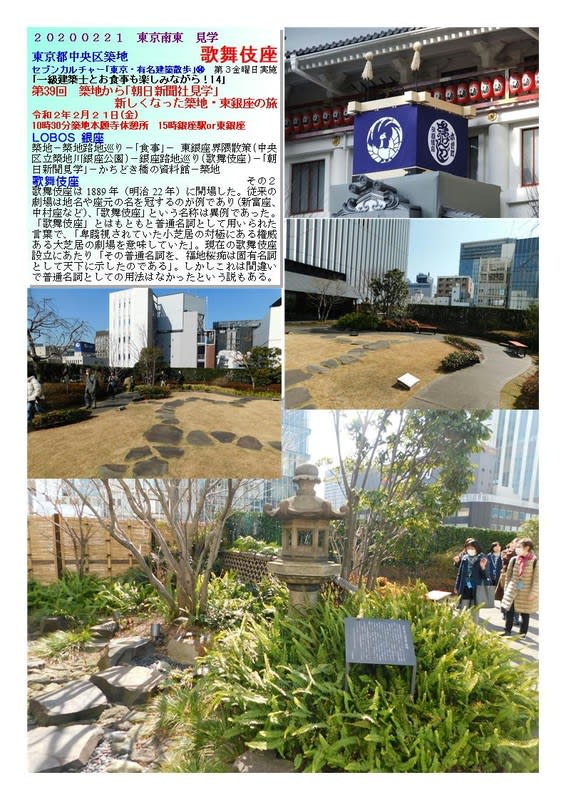

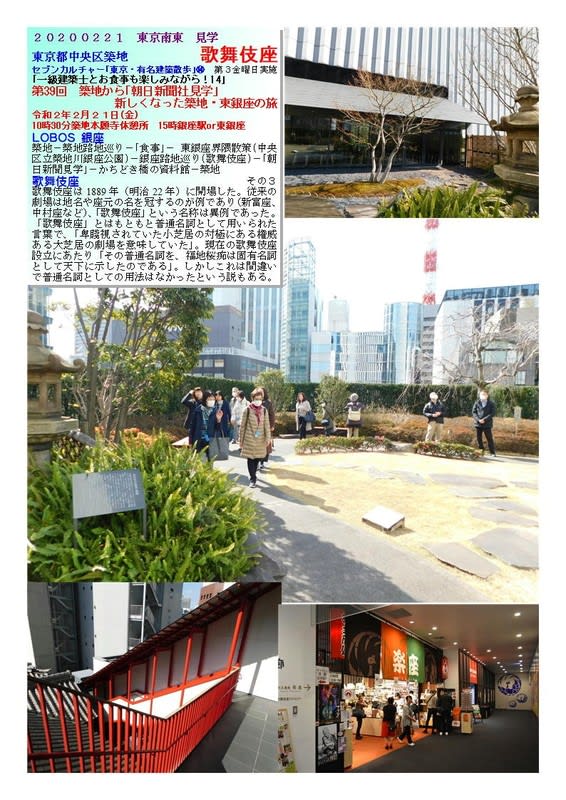

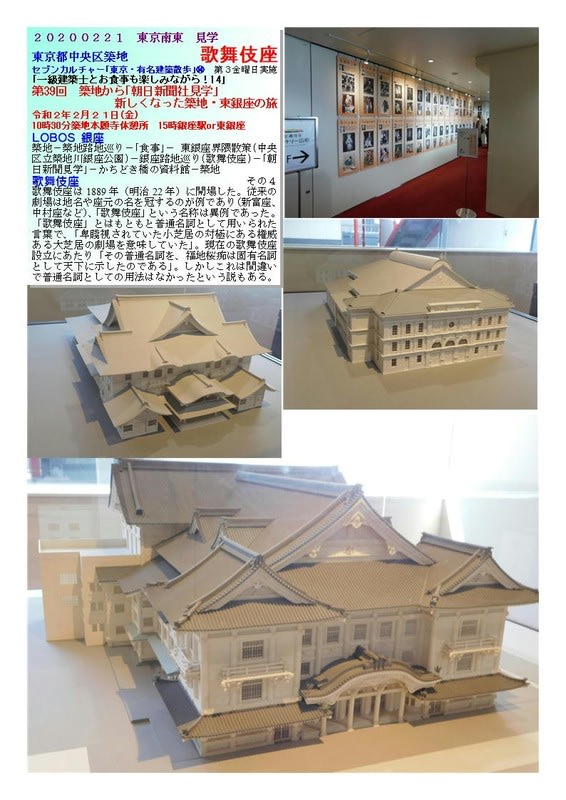

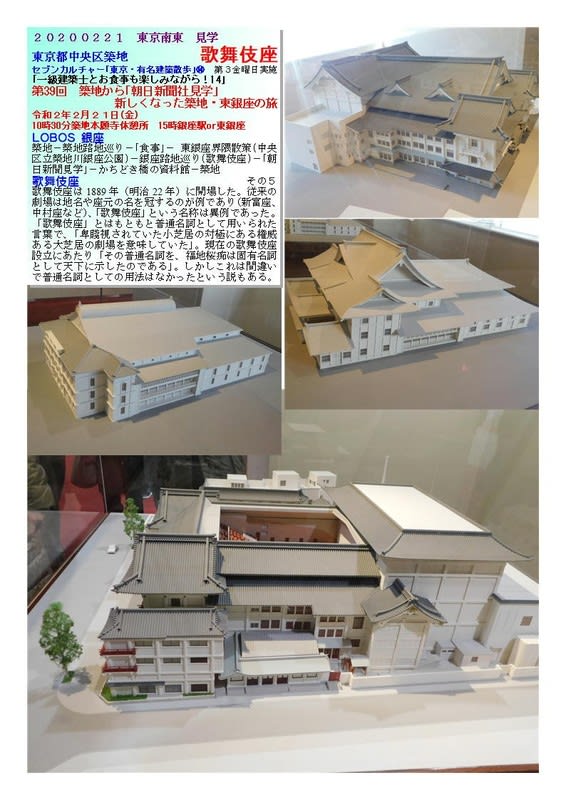

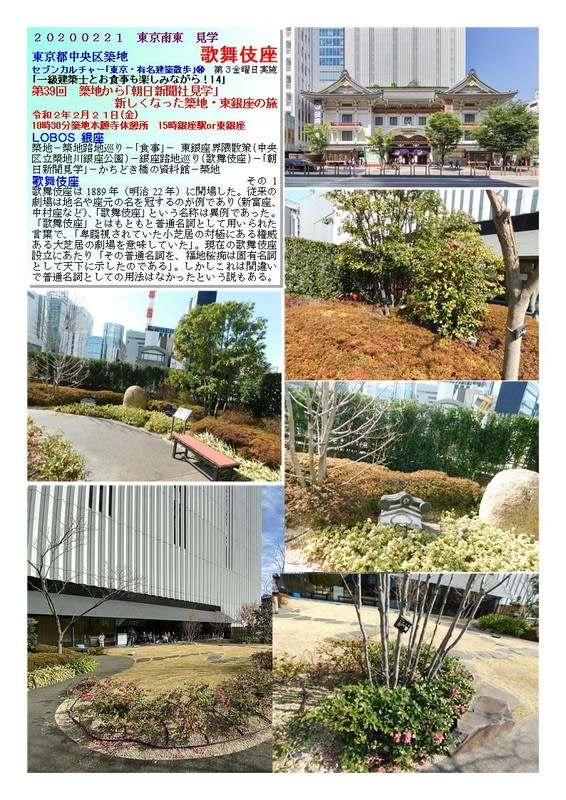

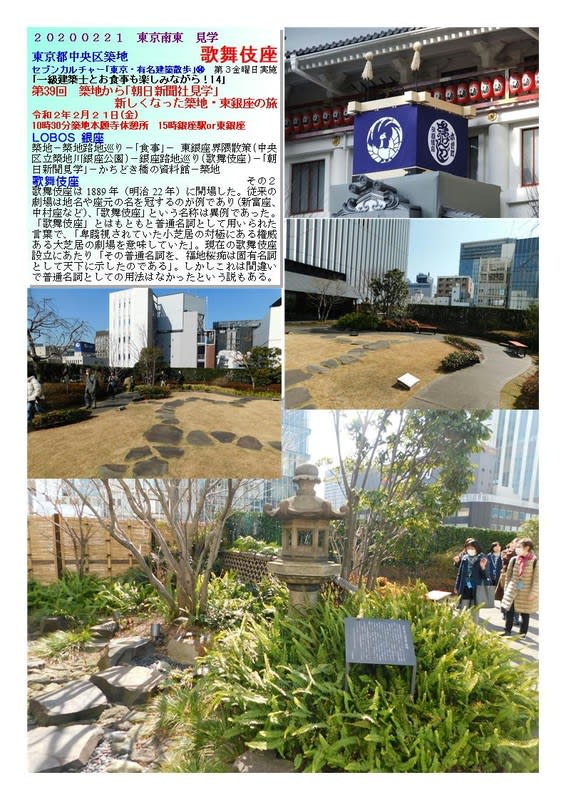

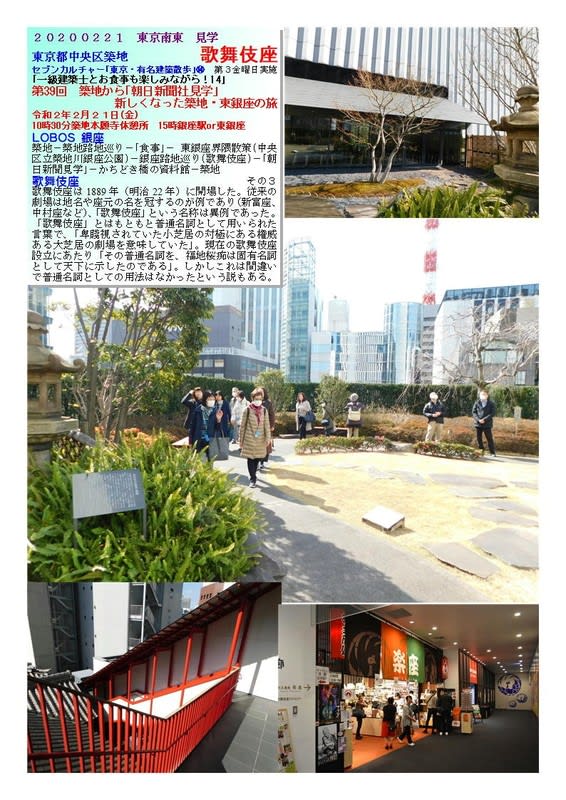

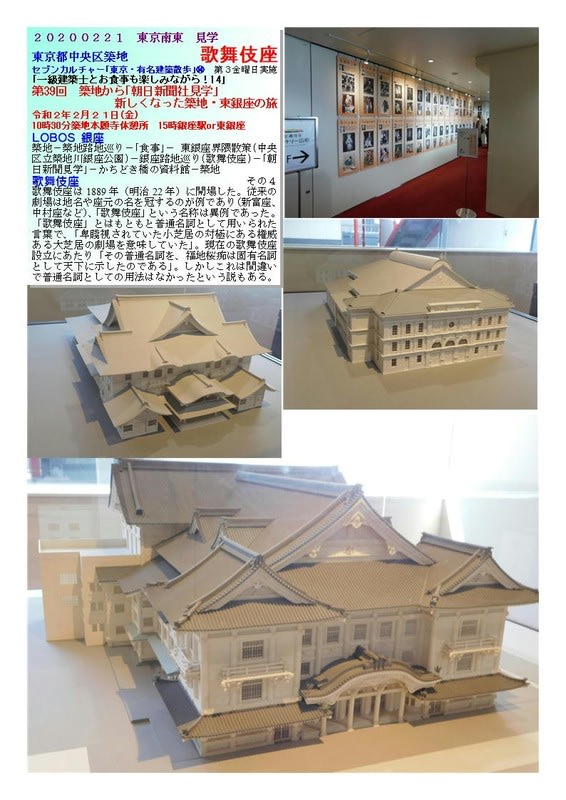

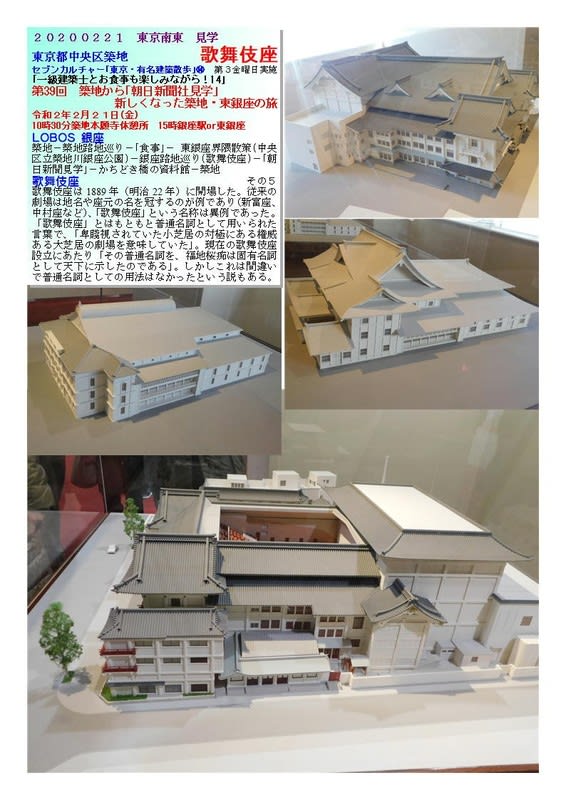

20200221 東京南東 見学

東京都中央区築地 歌舞伎座

セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑭ 第3金曜日実施

「一級建築士とお食事も楽しみながら!14」

第39回 築地から「朝日新聞社見学」

新しくなった築地・東銀座の旅

令和2年2月21日(金)

10時30分築地本願寺休憩所 15時銀座駅or東銀座

LOBOS 銀座

築地-築地路地巡り-「食事」- 東銀座界隈散策(中央区立築地川銀座公園)-銀座路地巡り(歌舞伎座)-「朝日新聞見学」-かちどき橋の資料館-築地

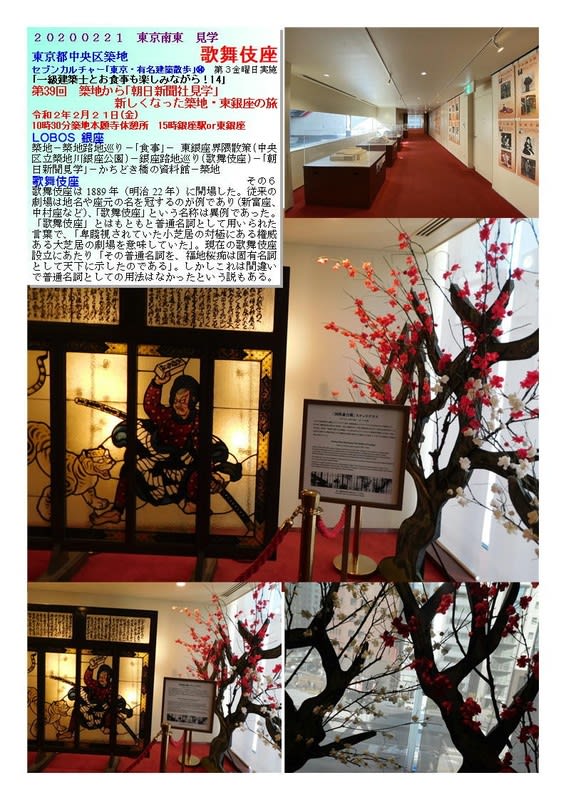

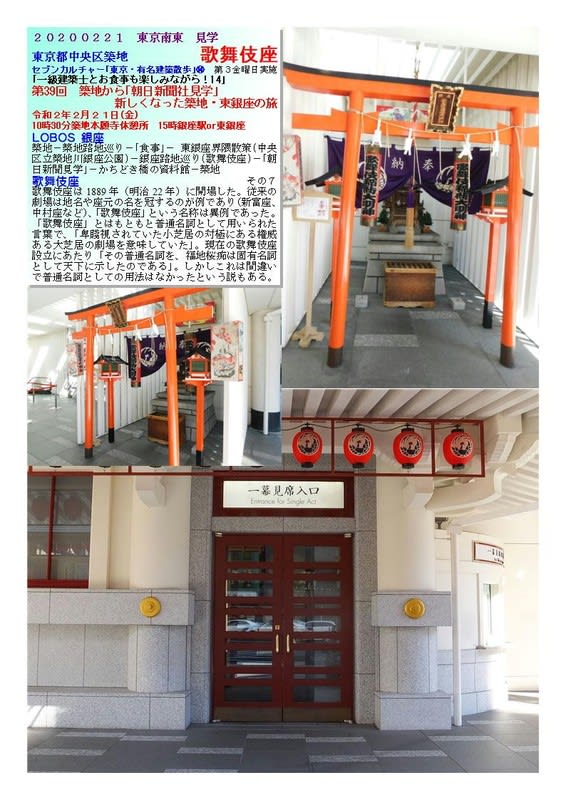

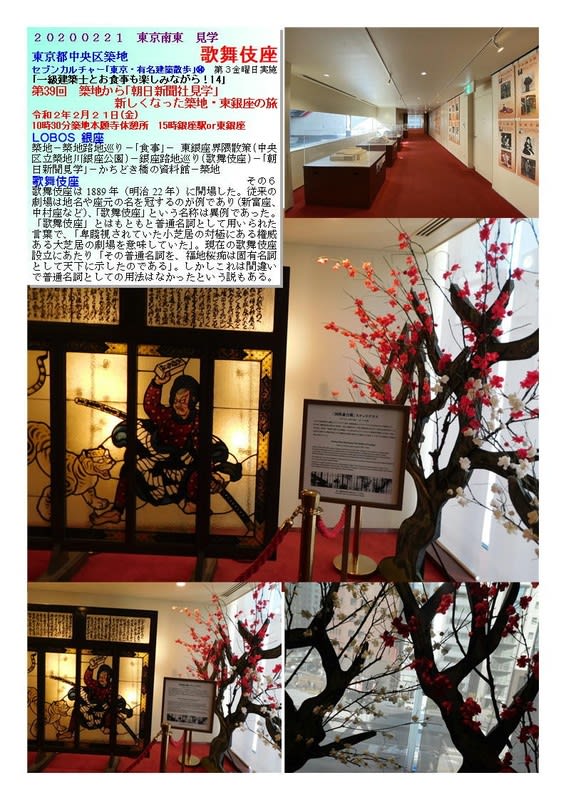

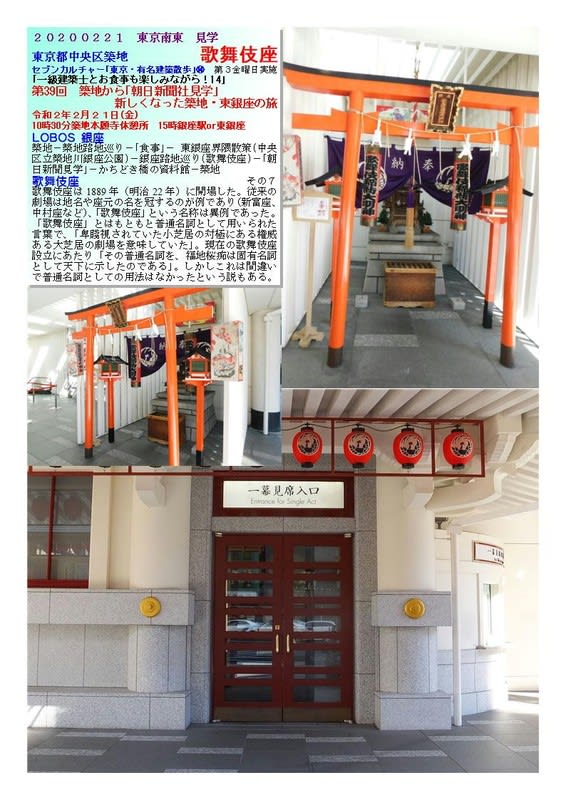

歌舞伎座 その6歌舞伎座は1889年(明治22年)に開場した。従来の劇場は地名や座元の名を冠するのが例であり(新富座、中村座など)、「歌舞伎座」という名称は異例であった。「歌舞伎座」とはもともと普通名詞として用いられた言葉で、「卑賤視されていた小芝居の対極にある権威ある大芝居の劇場を意味していた」。現在の歌舞伎座設立にあたり「その普通名詞を、福地桜痴は固有名詞として天下に示したのである」。しかしこれは間違いで普通名詞としての用法はなかったという説もある。