学生時代に繰り返し読んだ「カムイ伝」には、百姓正助が大規模な百姓一揆に立ち上がる様が描かれていた。冷害による飢饉、過酷な代官からの年貢取り立て、冷酷な権力者への反抗的組織運動のような、当時の学生運動を思わせる描写だった。しかし本書はそれを歴史的事実ではなかったとして否定する。百姓一揆は階級闘争のような百姓と武士階級の戦いではなく、本来あるはずの、大名による「仁政」を踏み外すような代官達による無理難題の存在を、村を代表して国のトップである大名に訴える非日常的運動だった。決して体制転覆を狙った革命運動ではなく、本来あるべき仁政を取り戻してほしい、という集団的訴えであった。そのため、百姓サイドも権力側も鉄砲や弓・槍を使わず、農機具を手にし、百姓に敵対的行動を取る庄屋や商人の家屋に放火したり打ち壊したりする活動を主として、殺人や暴力は手段として使われなかった。筵旗や幟は歴史的事実としては確認されていない。

歴史的に戦国時代からは、百姓たちは、代官の不法行為を、領地支配の上下段階を乗り越えて、直接訴える手段を持っていた。それが越訴であり、強訴でもあった。それは、北条氏をはじめとする戦国大名たちが、継続的に領地支配を行うための「仁政」哲学の結果だった。秀吉が検地により土地からの租税徴収を制度化する前から、戦国大名たちは、領地支配の永続性を担保するため、租税通知と徴収、その見返りとしての安全確保、訴訟受付と裁定の強制を実施してきた。江戸時代の各藩の領地支配はその延長線上にあった。藩主である大名は仁政を施す、という期待が百姓サイドにもあり、その義務感は大名側にもあった。客観的に見れば、それは支配構造の隠蔽でもある。しかし、過酷な年貢取り立ては百姓たちの耕作放棄や逃散にも繋がり、領地支配の継続を狙う権力サイドから見ても、「仁政」の具体策である御救い、御恵み、などと呼ばれる飢饉時の百姓たちへの食料配給は、必要な施策だった。年貢を取り逸れることは大名としてはなんとしても避けたかった。

江戸幕府自体も、幕藩体制の根拠付として儒教・朱子学を重んじたとされる。利用したのが「太平記」で、そこで繰り返し記述されている楠木正成の「智信勇」が武士の心得だとされた。朱子学では本来は父子関係は先天的であり、変えられないものだが、君臣関係は後天的であり、君主が義に沿わない無道な行為を止めない場合には君臣関係の解消も認められている。しかし、江戸時代にはそれは認められない。あくまで幕藩体制維持のために都合がいい朱子学の解釈であった。武士による武力による統治には限界があり、法や訴訟・裁判制度を整備することが重要となる。これが武断政治から文治政治への転換であり、四代家綱、五代綱吉の時代に転換が行われた。仁政への転換もこの時代に始まり、松平定信による寛政の改革の時期(1780年代)以降には朱子学の徹底のため、幕府の学校である昌平坂学問所が開設された。儒学が一般民衆にまで受容されるのには時間がかかり、儒学テキスト「経典余師」が流行するのは18世紀末であった。百姓一揆はこのような背景の中で継続的に起きている。百姓一揆の性格は、時代とともに変化してきている。

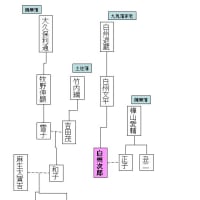

一揆を引き起こしたが義民として有名になったのが佐倉惣五郎。惣五郎は、江戸時代前期の下総国佐倉藩領の義民として知られる人物であるが、伝わる多くの逸話は事実ではなく、その逸話の殆どは、江戸時代に語り継がれた実録本や講釈・浪花節、歌舞伎上演などで広く知られるようになった「お話」である。ある意味では太平記の楠木正成や忠臣蔵の大石内蔵助との共通性がある。60ほど現存する「一揆実録」の写本内容は、その多くが歴史書というよりは講釈本である「太平記」を倣っており、講釈本としての側面が強い。こうした事実が一揆に関する書き物が、歴史的文書として一揆を取り扱ってこない原因ともなった。そもそも一揆という言葉は、南北朝時代以降、武家の組織を指して一揆と呼ぶ事例が増加した。そして江戸時代になると島原・天草一揆が一揆と呼ばれた最後であり、その後領主たちは百姓たちによる領主に対する組織的反抗運動を徒党、強訴、逃散と呼ぶ。本書内容は以上。

百姓一揆を切り口にした、江戸時代の支配構造分析、というのが本書の趣旨だった。そのために、今までは講釈本だとして深く解析されてこなかった一揆に関する書き物を読み解いてみたのが本書だが、どれほど本来の趣旨が読者に伝わったかは疑問。領主側が百姓一揆を「徒党、強訴、逃散」と呼んだことこそが百姓一揆の本質を表している。楠木正成や大石内蔵助の忠君と同様、幕藩体制維持のため儒教的好都合な解釈の一環として、百姓たちに、支配構造の実態を気づかせないためにこうした講釈本が広まっていったという側面が強いと私は思う。