学園ファンタジー小説で、舞台は2001年の同時多発テロが起きた時代。そのさらに29年前に起きた奇っ怪な事件以降、夜見山北中学3年3組に数年に一度起きると言われている事柄がオドロオドロしく、コロナ禍の現代とつなげて考えてしまうのは最近の読書の傾向である。

1972年に起きたというのは、ミサキという中学生の死亡事故。友人にも先生にも好かれていた生徒だったので、3年3組同級生も先生も死んだことが信じられずに、ミサキが生きているものとしてその学年が終わるまで振る舞い続けた結果、その数年後以降に、繰り返し悲惨な死亡事故が続いた。1998年にも3年3組の生徒たちや先生と二親等以内の親類に死亡事故が相次いだが、災厄を止めたのは、クラスに混じり込んでいたのに、クラスの誰もが気が付かなかった死者の蘇りを夏休みに見つけて、葬り去ったこと。そのことを知っていたのは、その時にクラスにいて、その後留学、2001年時点ではメキシコにいる榊原だけだった。それ以外の級友たちは、なぜかその災厄の回避手段が思い出せないでいる。

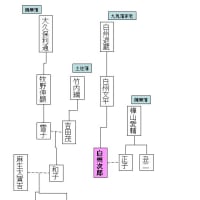

2001年の3年3組の一人が主人公の比良塚想(そう)。父の冬彦とは死別、その後再婚した母の月穂とは中学生になってからは別居して、3年生からは父の兄である赤沢夏彦夫婦が保有するマンションの一室に一人住まいすることになっている。食事や生活の面倒は夏彦夫妻に見てもらう。同じマンションには夏彦夫妻の娘で同じクラスの泉美が部屋をもらい住んでいた。泉美は何彼となく想に対策を相談したり持ちかけたりするようになる。想は、3年前の事件で3組メンバーだったもうひとりの見崎鳴(めい)にもいろいろな相談に乗ってもらっていた。しかし鳴も肝心なところの記憶が不鮮明だった。

災厄が起きるかどうかは、3年生3組の最初の時間にならないとわからない。集まったメンバーと用意された机の数が合えば問題なし。足りなければ、それは蘇った死者が一人いるということ。しかし、その場合でもメンバーの記憶が改ざんされているのか、だれがその蘇りなのかは分からない。そこで、事前に対策をねっていた。机が足りない場合には、誰かが「いないもの」として振る舞う。学校内では担任の先生もその他の教科の先生たちも、出席も取らず、口も聞かないままそのように申し合わせる。対策として、3組メンバーとなることが決まっていた想は「いないもの」になることを申し出ていた。しかし、念の為として、もうひとり「いないもの」を設定、葉住結香がもうひとりとなることになった。

4月は何事もなく過ぎて、今年は災厄の年ではないと思い始めていたとき、結香は我慢できずにクラス内で「もういや!」と大声を出してしまう。その時から、災厄は始まる。担任の先生も含めた3年3組メンバーと二親等以内にある家族に、死亡事故や不幸が続く。想は榊原に連絡をとる。榊原は「鳴を信じろ」と言う。鳴の片目は、義眼だった。しかし、その眼は蘇った死者を見ることができた。鳴は泉美が蘇りの死者だと断言、想は泉美にそのことを告げると、泉美は自ら川に身を投げてしまう。

これで、災厄は終わりだと、想も「いないもの」としての振る舞いを終わるが、その時から新たな災厄が始まる。実は、この年には、もうひとりの蘇りの死者がいたのである。入院していて学校には来られないという同級生の牧瀬。名前は未咲という。実は、未咲は鳴の双子の妹で3年前に死んでいたはず。そのことを知った鳴は未咲の喉を果物ナイフで一突きすることで、すべての決着をつける。

総ページ数800の大書。読むのに、腕がつかれるが、読むことは止めにくいという難しい本である。読んでいて、物語と同じ年の2001年に起きた同時多発テロと2020年現代のコロナ禍が重なる。人類はなにか間違ったことをしてしまったのだろうか。温暖化、戦争、環境破壊、色々な思いが交錯する。コウモリのウイルスがコロナ禍の原因だとしたら、動物と人間社会の距離が縮まってしまったことも影響するのか。エボラウイルスやHIV、SARSなども同様ではないか。温暖化は気候変動だけではなく、人獣の距離を縮める影響があるのかなどと考えてしまう。ワクチンや治療薬で一時しのぎはできたとしても、こうした影響は数十年、いや数百年以上は続いてしまうのではないだろうか。地球環境を変えてしまった人類、もう後戻りはできない。