長明が暮らす京の町は最初が下鴨社、鴨川沿いの五条、そして大原、最後が醍醐の南の日野である。京都の上京、広小路あたりで生まれ、鴨川で遊び宇治の木幡で育った自分と重ね合わせ、長明が見た景色を自分も見ていたこと思いを巡らしながら読んだ。

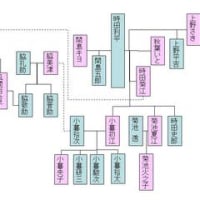

鴨長明は京都下鴨神社の名門神官家の御曹司として生まれた。父の長継は17歳という年齢で下鴨社正禰宜惣官という地位に就き、24社の社家とそれに所属する100人以上の社人を束ねる立場となった。長明は小さいときから口数が少なく一人で遊ぶ子供だった。習字や詩歌が得意で、長じても歌会や琵琶奏者として名を成したが、神官としての勤めには関心が薄かった。それでも父が若くして就いた地位には上がりたいという欲望だけはあったので、長明の神官としての世の中の評価が低いことには我慢がならなかった。そうした中でも神官の勤めをしっかり務めるという考えは薄く、父の計らいで得た従五位下という殿上人としての最下位の階位を得た後は、父の跡を継いだ又従兄弟の鴨祐季に次の禰宜に指名されることがないまま歳を重ねた。

父の母親は美福門院の異母妹、そのつながりから若くして地位を得たのだが、時の権力とのつながりは長明にも継承された。歌会を通じて、高松院と呼ばれた二条天皇中宮妹子や、平清盛の娘徳子に使える右京大夫も参加する歌会にも顔を出した。長明は、祖父の妹が嫁いだという下鴨神社社家一族本家にあたる菊宮家の家に婿として入り、幼馴染でもあった修子と結婚、百合若という長男を得た。しかし神官の勤めを怠りがちな長明への風当たりは強く、結局別居、百合若が神官としての勤めを継ぐことになる。

父が亡くなり、頼りにしていた兄も死んだあとは、神官としても職を得ることができず不幸が重なった。人付き合いが苦手、それなのに自我が強く言いたいことは相手が誰であっても言ってしまう長明は、何度も職を得る機会を与えられながら、栄達の道は閉ざされていく。

その時代の京都は数々の災厄に苛まれた。後に「太郎焼亡」と呼ばれた安元の大火では多くの今日の人達が貴賎を問わず焼け出された。大火の3年後、治承4年には徳子が生んだ幼帝安徳天皇が立位、上皇となった高倉天皇は清盛の言いなりだったため、歴代天皇が即位後参拝するはずの下鴨神社と石清水八幡宮は厳島神社に取って代わられ、下鴨社としても強い危機感を抱くこととなる。その年に大旋風が京の街を襲い、清盛は後白河法皇を鳥羽離宮に幽閉、以仁王の清盛征伐の令旨を受けた源頼政が近江で挙兵、山科から日野を通って奈良に向かう道すがら、宇治の平等院で平氏に討ち取られた。こうした時代の移り変わりを目にしていた長明は、京の街が焼け、人々が命からがら逃げ回るさまを目にした。清盛が栄華を極め、その後木曽義仲を始めにした源氏勢力に駆逐され短い間に権力が移ろうことも目にする。

後鳥羽院に後撰集編纂のための寄人に選ばれ、勅撰和歌集「新古今和歌集」編纂にも携わる機会を得るが、神官の地位を巡って本家筋とこじれて自ら編者の地位を放棄してしまう。それでも新古今和歌集には10首が選ばれ、歌詠みとしての名声は確固としたものを得る。その後、平氏から源氏に権力が移り、実朝から歌の師となることを要望され鎌倉まで赴いたときにも、実朝に直言して数日で鎌倉を去ってしまう。

人生の最後を過ごした日野では近所に暮らす子どもたちや老婆の素朴な生活と言葉に触れ、京の貴族たち、歌詠みたちの出世や金銭欲と比較しながら、この地での何気ない生活を楽しむ。晴れた冬の日には美しい日の出に目覚め、春の山菜を口にして自然の喜びを実感、草木が茂り緑の匂いに初夏を感じ、秋の枯れ葉に無常を知る、このような毎日の小さな喜びに長明は本当の幸せを感じる。終の棲家の日野の地、方丈の小さな庵を結んでそこで暮らしながら、自分が目にした京の町民や公家、侍たちを思い浮かべながら方丈記、発心集を書き上げた。本書内容はここまで。

方丈がどこにあったのかは分からないが、日野の法界寺は木幡に帰った時の散歩コース、すぐ裏は低い山々が連なる黄檗山脈である。少し山に登れば、西にはこの時代には木幡山と呼ばれた明治天皇陵がある桃山や伏見から淀方面が見えて、夜には宇治川から槇島方面の家々の灯りが見える。当時巨椋池があって今は田畑と高層住宅が広がる広大な場所には大きな湖水が広がり、日暮れには光る水面が美しかったことも偲ばれる。源頼政が奈良に向かった道は「頼政道」として今でもその姿と地名を残している。「方丈記を声に出して読む」集まりがきっかけで手にしてみた本書、若くしては人間臭く、長じては人間の営みに深い理解を示すようになる長明に深く共感した。サラリーマンの最終盤や定年を迎えた読者には特におすすめできる一冊。