時田利平は明治時代の日本男児、こうした日本人がいたからこそ日本は成長した、とも思える人物である。利平は漁師の息子に生まれ、漁師にはなりたくないと東京までの運賃を父親にもらって着の身着のままで東京に出てくる。牛乳配達をしながら、済生会病院の大学に入学、自分で稼いで勉学に励み海軍の医者になる。海軍医になったあと日露戦争で巡洋艦八雲に乗船、中国戦線にでて陸軍野戦病院の経験などをする。利平の一番の誇りは日露戦争での軍医としての活躍であり、東郷平八郎や乃木希典とも軍医として面識があり、同時代を共有、戦いに勝ったこと。明治天皇崩御とともに時代は変わったと実感、海軍を退官、東京三田綱町で徳川家の隣に土地を借りて小さな病院を建てる。重病人やけが人を治療し評判を上げていった病院は繁盛し、土地を買い上げ病院を拡大していく。関東大震災の時にも罹災者を治療するなどして病院は改築、増築を重ねて入院患者200名を超す大病院へと成長してくる。利平は発明家としても数々の発明品があり、皮膚病の薬や水の浄化装置、簡易型医療セットやレントゲン装置などで、経済的には病院経営よりもこうした物販による利益が大きい。同時に病院は増築に増築を重ね、発明品製造の工場と合わせ、時田家の住居や入院棟、診察、そして利平の発明のための研究室などが同居する巨大で奇っ怪な建物になってくる。こうした利平の自分史は後にモルヒネ中毒となり松澤病院に入院した際、自分の日記を読んで自分の過去を振り返るという形で読者に示される。旅順や203高地の戦いなどは歴史書や物語では読むが、こうした戦争への参加者体験記としてはなかなか読むことはなく、歴史読本としても貴重な物語である。

これは「永遠の都」を通して言えることであり、利平の生きた明治から、大正、そして物語ストーリーをとおしての昭和時代におきる出来事が登場人物の視点から描かれていてビビッドに読者に伝えられる。特に関東大震災は、時田病院で雇っていた朝鮮人の消火活動での活躍とその後の朝鮮人に対する誹謗からきた民間人による私的制裁が、利平の視点で生々しく描かれる。また、2.26事件は蜂起した部隊と同じ近衛連隊に属する脇中尉の視点と当日町を行き来する市民としての視点から事件が描かれ、歴史上の出来事ではない臨場感がある。疎開先に荷物をまとめて送るのを「チッキで送る」などと言っているが、これも国鉄で荷物が送れたことを知る世代には懐かしい。初江が風間家の桜子の軽井沢別荘に疎開させている央子と草津に学校ごと疎開している駿次に会いに行く場面も、臨場感あふれる描写で秀逸ある。その時代の軽井沢駅前は泥だらけで、初江は別荘につくまでに何度も転んで泥だらけになってしまう。軽井沢から草軽鉄道で草津に移動する電車は雪の中で脱線してしまうが、乗客が手伝って元に戻す、そしてその後列車の中での酒飲み達に初江は絡まれる、この描写も押しつぶされそうな時代に人々が必死に生きている様を感じさせる。B29が高度3000メートルあたりを東京南東上空から侵入してくる様、焼夷弾がぱらぱらと落ちてきて、13発時田医院に落ち、患者を救おうとした利平の体に焼夷弾の油がまとわりつく。終戦を巡る描写は脇美津の息子脇中佐の視線で描かれる。敗戦を認めたくない陸軍と、降伏しなければもっと死者を増やしてしまう現実を参謀本部参謀としてどのように感じ分析して行動したか、強行派将校たちに煽動される形で拡大してきた満州事変以降の戦線をどのように収拾したのか、激高する一部将校と同時に、脇中佐のような冷静な目線がそこにはあったことが描かれている。終戦と幸福を庶民はどのように見ていたのかは、東京に残った悠次の視点で紹介されている。負けて悔しい、しかしこれで終わりだ、という安心感である。こうしたすべてが体験者の目線で語られていて、こうした状況描写が、物語の説得力を増し、戦争を経験していない世代にも共感を呼ぶのである。さらに物語では、戦争中そして戦後までを時田家、脇家、風間家という日本の中では比較的裕福で恵まれた三つの家族のそれぞれの目線から紹介、それぞれのセリフで語られる。語り手がここまで多様である、というのも珍しく、急にナレーターが変わるというので読者がとまどう場面もあるが、視点が多様であることが歴史の証言、という観点からは多くの事柄を読者に伝える。

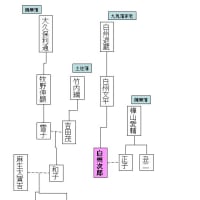

物語の始めの部分は平和な昭和初期の上流階級の物語である。利平の娘である初江、夏江は包容力ある美人の姉と利発で積極的な妹として描かれている。利平は物語の中心人物であるが、ストーリー展開で非常に重要なのがこの二人の女性である。昭和の初期に、女性がどのように自我を確立し、より良く生きていけるのか、二人以外にも多くの女性達が登場し、多くは男の財力や権勢に頼る女性であるが、初江と夏江は違う。木暮裕次という保険事務員の夫を持つ初江は、著者自身だと想定できる長男悠太、次男駿次、三男研三、そして一番下の央子と4人の子供に恵まれているが、夫には満足していない。夫裕次の姉が嫁いだ脇礼助の息子、一高生の晋助と不倫(物語では破倫)関係になる。確信はないが央子は晋助との子であるかも知れないと初江は感じている。夏江は時田医院の副院長である中沢と結婚するがその後離婚、セツルメントで知り合っていた菊地透と傷病兵としてノモンハンから帰還してきた後に結婚する。菊地はキリスト教信者として迫害され、マルクス主義者と混同され治安維持法で予防拘束、太平洋戦争中ほとんど獄中で過ごす。夏江は献身的に差し入れを行い、思想犯の予防的拘束であるため頻繁には面会できないが獄中の夫を精神的に支える。獄中の菊地が回想する形で菊地の半生も紹介される。それは八丈島で生まれたできの良い青年が一中から帝国大学に入学、キリスト教に出会い迫害されるまでの経緯を純粋な心を持った信者の歴史として紹介される。戦争がなければどのように素晴らしい思想家、もしくは宗教家になっただろうかと想像される人物である。

利平の長女初江は脇礼助に嫁いだ美津の弟である木暮裕次と結婚している。その初江の長男悠太は小学校から六中に合格、その後名古屋陸軍幼年学校に合格する。駿次も研三もそれぞれ成績は優秀であり性格の違いはあるが進級していく。そのなかで末子の央子はバイオリンに才能があることがわかりレッスンに励んでいる。首都爆撃のおそれから軽井沢に疎開、そこでもドイツ人のバイオリニストにレッスンを受けさらに才能を花開かせていく。庶民から見るとなんて恵まれている境遇なのかと思えるが、木暮家にとって見ればその恵まれた中にも、戦争という破壊者は遠慮なくやってくる。

物語の中盤からは戦争が登場人物達の平和に影をさす。時田、脇、風間各家はそれぞれ大病院経営者としての時田利平、政治家の父親の流れをくむ名家が立派な軍人を輩出する脇家、そしてその脇礼造の意志を継ぐ政治家として活躍する風間振一郎の風間家と経済的には上流の各家系だが、それぞれの問題を抱える。時田利平は明治の日本男児はこうある、というような精力家であり、女性にも手当たり次第に手を出す。その結果、先妻の子、妾の子、正妻の子達が同居するようなことになるが、当人は気にはしていない。正妻の菊江が亡くなると妾であったいとを正妻としてむかえ、別宅から病院に看護婦として呼び戻す。病院では先妻の子などが縁を頼って集まり、古くからの病院職員などが絡み合って人間関係は複雑怪奇である。その事務長を誰が務めるか、これが時田医院の鍵であり、上野平吉、夏江、いとなどが代わる代わる勤める。結局、空襲で時田病院が燃えてしまい、利平が失明するまでこうした苦労は続く。

物語の終盤、大きくなった時田病院を破壊したのは戦争である。物資の不足、人材の払底、そして自分自身への過信からくるモルヒネ中毒、そして利平にとって、時田医院にとっての致命傷はアメリカB29による東京爆撃であり、時田医院だけではなく東京中が焼夷弾で燃やされてしまう。初江は俊次と研三を連れて、木暮家ゆかりの地であり脇美津も先に行っている金沢に疎開する。東京には夫の悠次を残しての疎開であり、末子央子は軽井沢、長子悠太は名古屋と家族はバラバラになってしまう。幸せだったみんなを不幸にしてしまったのは戦争であり、これは戦争が如何にさまざまな影響を人々の暮らしや考え方、人生そのものに影響を与えたかを人々の生活経験を描写することで詳しく説明する。

終戦直後、名古屋の陸軍幼年学校に行っていた長男悠太が東京の自宅に復員、父の悠次に問いかける。「お父さん、日本が負けると思ったのはいつ?去年4月に幼年学校に僕が入ったその4月にはもうマキン、タラワ、クエゼリン、ルオットは玉砕していたんだよ。あのときはお父さん日本は勝と信じていたの?入学してすぐにサイパン玉砕とインパール転進で東条首相が辞めたんだぜ。知りたいのは大人も本当に勝つと信じていたのか、それとも負けるかと思っていたけれども子供には勝と教えていたのかということなんだ。阿南首相が自刃した時には正直な方だと思った、閣下は自分の身代わりに死んでくれたという気がした。俺は政府や重臣とか軍閥や財閥が国民に嘘をついて命令で兵隊を死地に追い込んだ人たちを恨んでいるんだ」このせりふは著者の言いたかったことであろう。

幸せだったみんなを不幸にしてしまったのは戦争であり、これは戦争が如何にさまざまな影響を人々の暮らしや考え方、人生そのものに影響を与えたかを人々の生活経験を描写することで詳しく説明している。

時田医院は継ぎ足し継ぎ足しの奇っ怪な建物であるが、この物語の作りも時田医院の建物のように思えてくる。物語は決して奇っ怪ではない、いやどちらかというと非常に分かりやすくここまで昭和10―20年頃の文化や人々の暮らしを正直に、庶民目線で、体験者の語り口で紹介する物語に出会ったことがない。もう30年以上前に著者の「フランドルの冬」を読んだ記憶はあるが、このような一族のストーリーが著書にあることに、この本に出会うまで気がつかなかった。しかし読み始めてすぐに「この本は読む価値のある本だ」と気づいた。全巻で文庫本7冊、大小説であり、夏休み期間格好の読み物であった。じっくり本を読めるときに良い本にであったと実に感謝である。間違いなく五つ星、すべての世代の読者に一読をお勧めする。

永遠の都〈1〉夏の海辺 (新潮文庫)

永遠の都〈2〉岐路 (新潮文庫)

永遠の都〈3〉小暗い森 (新潮文庫)

永遠の都〈4〉涙の谷 (新潮文庫)

永遠の都〈5〉迷宮 (新潮文庫)

永遠の都〈6〉炎都 (新潮文庫)

永遠の都〈7〉異郷・雨の冥府 (新潮文庫)

宣告 (上巻) (新潮文庫)

宣告 (中巻) (新潮文庫)

宣告 (下巻) (新潮文庫)

悪魔のささやき (集英社新書)

雲の都〈第1部〉広場

雲の都 第二部 時計台

雲の都〈第3部〉城砦