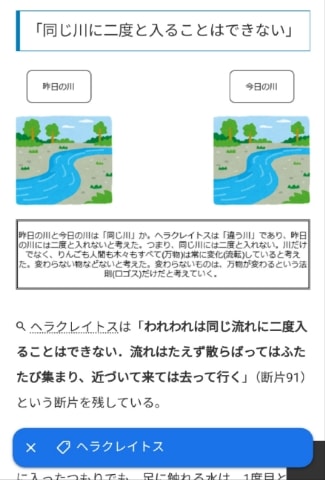

現実世界は本当に諸行無常、

万物流転なのか考えます。

ギリシャの哲学者ヘラクレイトスは、

万物は流転し、

同じ川に2度足を

入れることはできない、

と言っています。

同じ川のように見えて、

川を形作っている水は

時々刻々(じじこっこく)

移り変わっていくということです。

創造法出版社ホームページより引用

多くの哲学者を魅了した言葉が「万物流転」です。

けれども、

本当に万物が流転することは

可能でしょうか?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大きな駅で

電車が並んで止まっているとします。

一方の電車が走り出した時、

その中にいる人は自分が動いたのではなく、

隣の電車が動いたと感じることがあります。

【新潟県理化学協会研究部物理グループ】ホームページより引用

隣の電車から見れば、

私の乗っている電車が動いて見えますが、

私の電車から見れば、

隣の電車が動いているように見えます。

どちらが動いているのかは、

基準を地面に取って判断します。

ところが、

地面自体も地球の自転や公転により、

太陽を基準に取れば動いています。

その太陽自身も、

銀河系の中心を基準に取れば、

動いているそうです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そもそも動きとは、時間に応じた

基準点との距離の変化です。

動きがあると言った瞬間に

基準点の存在も認めたことになります。

それでは、基準点は動いていないのか?

基準点の動きが分かるためには、

別の基準点が必要になるので、

キリがありません。

基準点は止まっていると考えないと、

動いているという主張自体ができません。

ヘラクレイトスの主張は、

こうなります。

万物は流転する。

但し、

基準点は除く。

だいぶかっこ悪くなりますね。

これでは、多くの哲学者を魅了できません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

プラトンは

ヘラクレイトスの

影響下にありましたが、

このかっこ悪さに気が付きます。

現実世界は、

全てが流転しているように思えるのに、

それを表現しようとすると

確かなものを前提としないといけない。

きっと現実世界と異なる

確かなものの世界があるに違いない、

と考えました。

それが観念の世界、

イデアの世界です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

観念や概念を相手にしながら、

実り豊かな世界を描いているのが

数学の世界です。

素晴らしい数学の世界は、

イデアの世界のモデルに

なっています。

古代ギリシアで、数を信奉し、

数学を極めようとしていたのが

ピタゴラス学派です。

プラトンの後継者達は、

ピタゴラス学派に近づき、

観念の世界を

数学の世界と同一視するように

なっていきます。

(哲学が数学より下に扱われていく様子は、

現代の科学万能思想を思い起こさせます。)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

同じような思想の流れが

仏教哲学でも起こります。

諸行無常で、「私」という存在も

本当はないんだというのが仏教の教えです。

ところが仏教は、

輪廻転生を前提とした教えです。

輪廻転生をする何か、

つまり主体が必要です。

前世と今生(こんじょう)で、

何かが同じなはずです。

でないと、勝手に

自分の前世は織田信長や徳川家康だ

と言えてしまいます。

そこで、

現実世界では「私」はないけれど、

観念の世界では「私」はあり、

観念の世界の「私」が

現実世界で何度も生まれ変わっている、

と考えます。

「私」に限らず全ての概念が

観念の世界で存在すると考え、

その観念の世界を

法=ダルマの世界と呼びます。

ダルマの世界こそ本当の世界で

実在するのはダルマの世界だ

ということになります。

このような観念実在論に立つ宗派が

「説一切有部」と呼ばれる宗派で、

龍樹が批判した宗派になります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

全てが流転して、諸行無常でも

何かしらの基準点があるはずだ

という論理が

このような考えを支えています。

西洋哲学においてこの論理は、

全てを疑った上で、

「私」という基準点は疑い得ない

と考えたデカルトを思い出させます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

現実世界の全てが動いている

と言うために、現実世界の外に

基準を設けたのが、

観念実在論です。

なので、観念実在論は、

現実世界の中でイメージできる

説得力のある言葉を使って

動きや変化を説明するのが

苦手です。

観念の世界は動くのか?

動くという観念は動くのか?

動くという観念を説明するのに観念の世界とは別の基準点が必要ではないのか?

こういう疑問に答えることができません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

プラトンの弟子であった

アリストテレスや

大乗仏教の創設者の一人である

龍樹はそこを突いて

観念実在論を攻撃します。

元々プラトンや説一切有部は、

現実世界は全て変化するという

直感的に正しいことを

主張したかったのです。

全てが変化するとすると、

それが言えなくなってしまうので、

基準点となる別の世界を考えました。

アリストテレスと龍樹は

動きを説明するのに

別世界を考える必要はないと

言います。

二人の反論は、

文法構造に立脚したものです。

文は、

主語を述語が新たに規定していく

という形を取ります。

「この花は薄紅色だ」

という文は、

単独では色に関して

無規定だった

主語の「花」について

述語の「薄紅色だ」

と言うことで

新たな規定を

加えるものです。

「薄紅色だ」

と規定することは、

「薄紅色以外の色だ」

という規定を

否定することにもなります。

矛盾する内容の一方を

選択するという機能を

文は担っています。

単独の主語は、

述語の規定に関して、

元々はどちらも可能だった

ということです。

可能性としては

矛盾する規定のどちらも

許容できるのが

主語の役割です。

可能性としては

薄紅色にも

それと矛盾する

黄色にもなれる

主語の「花」が、

述語の「薄紅色だ」

が付くことで

現実として

矛盾する一方(黄色)ではなく

他方(薄紅色)であることが

示されます。

可能性として

矛盾を孕(はら)む

主語に

述語を

付けることで

現実としては

矛盾を排除する

という役割を

文章は担っています。

可能性として

矛盾を孕(はら)む

主語の状態を

アリストテレスは、

「可能態」と呼びます。

(薄紅色かもしれないし、

黄色かもしれない、

どちらか分からない

薄暗がりにあるような花)

現実として

どちらかを選択し

矛盾を排除した状態を

「現実態」と呼びます。

(薄紅色の花)

「可能態(花)」を「質料」、

「現実態(薄紅色)」を「形相」、

「現実態」と矛盾するもう一方

(薄紅色ではない色=黄色や紫色)

を「欠如態」と呼びます。

龍樹や仏教の中観派は、

「可能態=質料」を「空」と呼び、

「現実態=形相」と「欠如態」

との矛盾する関係を

「相待(そうだい)」

と呼びます。

矛盾する一方が無ければ、

他方は意味をなさない

というのが二人に共通する

考え方です。

つまり、薄紅色以外の色がなければ、

薄紅色自体が意味をなさない。

長いというのは、

短いものがあるから

意味がある、

というと

分かりやすいと思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※コトバンクによると

そう‐だい サウ‥【相待】

〘名〙 仏語。二つのものが互いに相対関連して存すること。長は短と、東は西とあい対してともに存するという類。⇔絶待(ぜつだい)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

彼らの主張の要(かなめ)は、

可能性としてではありますが、

矛盾を許容したことです。

矛盾するものが

矛盾から脱する過程を

変化と考えます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

矛盾というと分かりにくいのですが、

次の例で考えてみましょう。

この例では、

新しく色という概念を規定する前には

考えてもいなかったということです。

薄暗がりしかない世界を考えると

花は小さく滑らかな楕円状の組織

(花びら)が丸く集まったものという

意味しかなく、

色については

考えたこともなかったでしょう。

そこに明るい日の光が差して

花が薄紅色に輝き出します。

けれども、それだけでは

色の概念を作るには

足りません。

世界の全てが薄紅色であれば、

単に「明るくなった」だけ

つまり、明暗の区別が付いただけです。

薄紅色の花の横に薄紅色ではない

(つまり薄紅色とは矛盾する)

黄色や紫色の花があって

初めて色の概念が生まれます。

薄暗がりの花は、

色について未規定な状態

です。

色の概念を既に知っている

我々から見れば、

薄紅色にも

黄色にも成りうる

未規定の状態は、

可能性として

矛盾を孕(はら)んだ

状態と考えることが

できるということです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

動くものは、

動かない状態を想定することで

動いたことを確認できます

花が薄紅色なのは、

黄色や紫色の花を想定することで

その意味が理解できます

去る人が去るのは、

去らない状態との比較で

意味をなします

これらを理解できるのは、

主語がそれぞれの概念に対して

初めは無規定だったからです。

(それを別の言葉で言うと、)

主語が矛盾する状態を

許容しているからです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

龍樹の有名な議論

去る人は去らない

という難問は

次のように整理できます。

去る人という概念は

成り立たない。

去る人は去る前には

去ってはいないし、

去った後には、

もう去ることはできない

のだから。

現実として今ここにいる私は、

可能性としてここにいない

ことができる。

去るということは、

今ここにいるという

現実態が、可能態に変わり、

ここにいないという

可能態が、現実態に変わる

ということ。

「今ここ」では、

現実態(いる)と

可能態(いない)とが、

重ね合わされている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

龍樹は、この

「いる」と「いない」

という矛盾した概念が

重ね合わされた状態を

「空」と呼びます。

可能態と現実態を

使い分け、

主語に矛盾を

許容させることで、

変化を記述する。

これが、

アリストテレスと

龍樹の戦略です。

それによって、

観念(イデア)の世界や

法(ダルマ)の世界を

想定せずに変化が

記述できるようになりました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

アリストテレスや龍樹の主張は、

次のようにまとめられます。

可能性として

矛盾を許容することで、

イデアやダルマといった

別世界を想定しなくても、

生成流転する現実世界を

説明することはできる

だから、

別世界を

想定する

ことを

やめよう

もう一度

現実に

帰ろう

(フッサールの現象学と同じ主張です。)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ちょっとマニアックですが、

ツェルメロフレンケルの

集合論における分出公理の役割が

今までの話に対応します。

矛盾を回避できない集合に

述語による規定で集合を

分割(規定)して

矛盾を回避するということをします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

世界を見る目を、

現実から一気に概念の世界に

飛躍させるのではなく、

文章の主語述語構造に着目して、

眼の前の現実から

一歩一歩遡るように

議論を積み上げていこう

眼の前の現実と

観念の世界の

両極端に

目を向ける

のではなく

その中間に

目を向ける

べきだ

アリストテレスも

龍樹(ナーガールジュナ)も

どちらの議論も「中庸」「中論」

と呼ばれます。

二人は同じ世界を見ていました。

この花が薄紅色ならば、

いきなり色の概念について

考えるのではなく、

あくまで、

この花について考えることで

色についても考えようということです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この花が黄色ではなく、

薄紅色なのは、

薄紅色を好きな虫を

呼び寄せるためです。

薄紅色は、

植物と昆虫との

コミュニケーション

の手段です。

色について考えることは

生き物の共生について

考えることになります。

色を光の波長という

無味乾燥な概念で語るより

はるかに実り豊な

結論が期待できると

思いませんか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お釈迦様は、

最も古い聖典

『ブッダのことば スッタニパータ』で、

悟りを次のように表現しています。

蛇が脱皮して

旧い皮を捨て去る

ようなものである

決して、

サナギが蝶になるような

急激な変化や飛躍

ではありません。

おしまいです。

(追伸)

そしてもう一人

中庸を説いた思想家がいますね。

まだ勉強不足で

ここで語ることができません。

いつかチャレンジします。