[百人一首]の中でも有名な歌

ちはやぶる

神代も聞かず 龍田川

唐紅(からくれない)に

水くくるとは

最後の「くくる」が気になって

「菊理(くくり)媛」を祀る

白山神社に行ったのが、

東京十社巡りの始まりでした。

十社を巡った後に近所の

小岩神社 をお参りして、

菊理媛の謎が解けました。

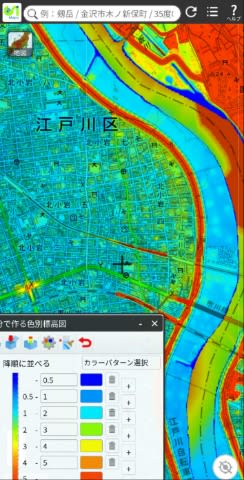

§東京十社巡りと水の神様の発見

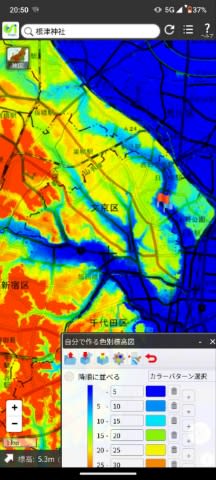

東京十社巡りをして分かったことは、

多くの神社で主祭神とは別に

水の神様を大切に祀っ ていることでした。

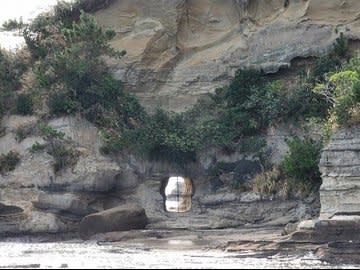

品川神社の鳥居に

龍神様が彫られているのに

圧倒されました。

とても気になって

品川神社の本宮にあたる

千葉館山の洲崎神社にも行きました。

根津神社では、

ギリシアと同じ

海の神様への信仰を感じました。

富岡八幡宮では水の神様を

市杵島(いちきしま)姫命として

祀っています。

(海中鳥居で有名な

広島の厳島(いつくしま)神社に

繋がるお名前です)

多くの神社で神社の池のほとりに

水の神様を祀る摂社があります。

§水の神様を守る木の神様

小岩神社には敷地の一番奥に

小さな「水神社」の石の祠(ほこら)

が祀られています。

小さな祠に比べて

かなり大きな木が二本、

その前に植えられています。

鳥居のような位置関係で、

まるで水神社を

守っているようです。

近くの小さな水天宮でも、

祠と二本の木が同じ位置にあります。

そこで、はっと気が付きました。

この二本の木は、

水の神様を守っている一方で、

我々人間を水の災害から

守る為に植えられているのかもしれません。

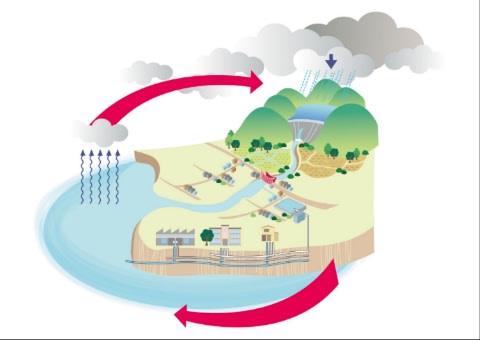

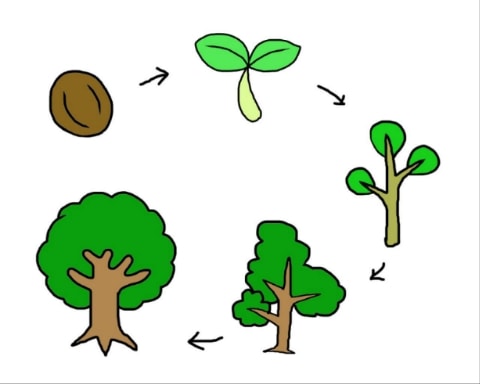

§森と林の役割

私達人間は、水無しには生きていけません。

けれども水の力はあまりに強く大きいため、

津波や洪水が私達の暮らしを脅かしています。

木は、森や林になって、

私達と水との摩擦を

和らげてくれています。

山に降った雨が

そのまま流れ落ちてきていたら、

洪水の被害は今の比ではありません。

雨の降らない時期に

水を使うことができるのも、

森が水を蓄えてくれているからです。

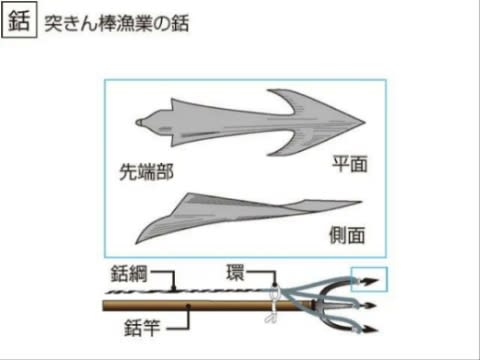

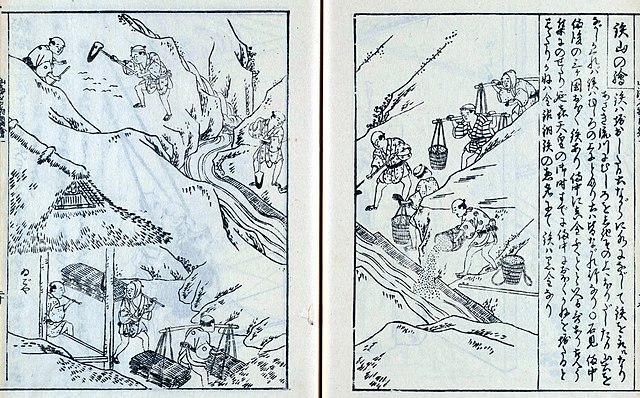

§古代の叡智『竹林堤防』

洪水から生活を守る治水の方法として

『竹林堤防』があります。

徳島県の吉野川が有名ですが、

鹿児島県の川内川での活用も

国土交通省のHPで紹介されています。

イザナギのミコトが黄泉の国の

イザナミ(波)のミコトから逃げ帰る時、

ブドウとタケノコが守ってくれます。

これは、蔓植物と竹林の組み合わせが

津波や洪水に有効だということです。

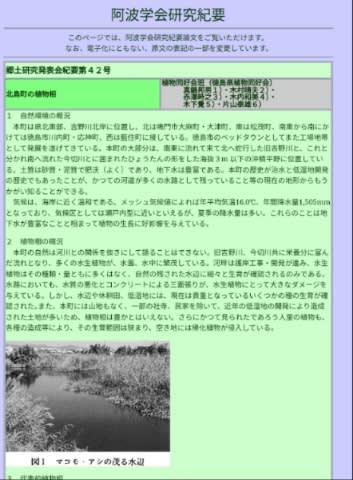

次の徳島県立図書館発行阿波学会研究紀要

吉野川水系『北島町の植物相』が参考になります。

『北島町の植物相』:

「水防のために、かつては多くの竹林が育成されていたと考えられる。」「カラスウリ、キカラスウリ、センニンソウ、ノブドウ、イシミカワ、アオツヅラフジ、ヘクソカズラなどのつる性の植物がメダケを覆うように生育している。」

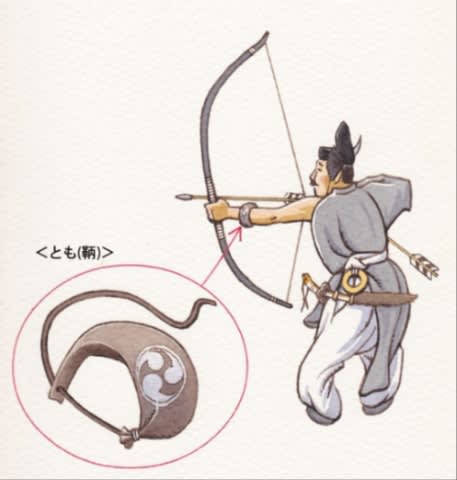

§木の神様の名前「ククノチ」の由来

日本神話で、樹木の神様は

「久久能智(ククノチ)の神」です。

「ク」と「キ」は音韻変化で、

よく交換されます。

「茎(クキ)」を元々

「クク」と言っていました。

また「菊理(ククリ)媛」

という読み方から

「菊(キク)」も元々は

「クク」だったと考えられています。

観賞用の菊を見ると、

花は言うまでもありませんが、

太く真っ直ぐ伸びた茎に

特長があります。

「菊(キク、クク)」は音読みです。

「茎(クク)」は、やまとことばに思えます。

「菊」と「茎」の音と意味の一致は、

偶然なのか、由来があるのか分かりません。

いずれにしても「菊理媛」の「菊」の字は、

「茎」に通じるために

使われたのだと思います。

「ククノチ」の「ノチ」

は神様を表す「ムチ」「モチ」

と同じだと言われています。

一方で「ノチ(の道_後)」には、

川のように流れ行くものの先

=「末(スエ)」という意味があります。

元々空間的な意味でしたが、

後(あと)から時間的な

「末(すえ)」=「後(のち)」

を指すようになったそうです。

「ククノチ」は根の方から見て

「茎」が真っ直ぐ上に伸びていった末(すえ)、

つまり、

真っすぐ伸びた高い茎という意味で

木そのものを指す言葉だったのかもしれません。

§「茎」「括る」「潜る」の語源「漏(ク)く」

更に進んで、

「茎(クク)」の語源を考えます。

音が同じ「括る」「潜る(古くはククル)」

の語源は、「漏(ク)く」です。

意味は漏(も)れるとされていますが、

「潜(クク)る」に「狭い所を通る」

という意味があるので、

同じ意味があります。

次の日本書紀の例が示してくれています。

高皇産霊尊(タカミムスビのミコト)

のお子さんの

少彦名命(スクナビコナのミコト)が

高天原から落ちてくる場面でのことです。

少彦名命は、一寸法師のような小さな神様で、

高皇産霊尊の手のひらから

こぼれ落ちて地上にやってきます。

(大国主命と少名彦名命)

「手間(タマ_手の指の間)より

漏(ク)き堕ちにし(漏れ落ちた)」

と表現されています。

狭い指の間を通って

落ちてきたという意味です。

§「括る」と「潜る」は、元々は同じ

「潜る」には、

狭い所を通すという意味があります。

「括る」にも

その意味の名残りがあります。

古新聞を紐で括ることを想像してください。

重たい新聞紙の束を少し持ち上げて

裏に紐を通す作業が必要です。

「括る」為には見えない裏側を通して

巻き込むことが必要です。

この紐などを巻き込むイメージは、

近い意味の「結ぶ」にはありません。

「しゃぶしゃぶ」の意味を調べると、

「肉をお湯に【潜らせ】て食べる」

と出てきます。

一度お湯に入れて引き上げる動作が

「括る」の巻き込むイメージに繋がります。

お湯に通すので、必ずしも狭いところを通す

ということではなく、

別世界に行って帰って来るイメージです。

古新聞を括る場合も、

紐を新聞の束の裏側という

見えない場所(世界)を通し、

戻って来させるという動作が伴います。

§「クク」は、見えない世界を通すこと

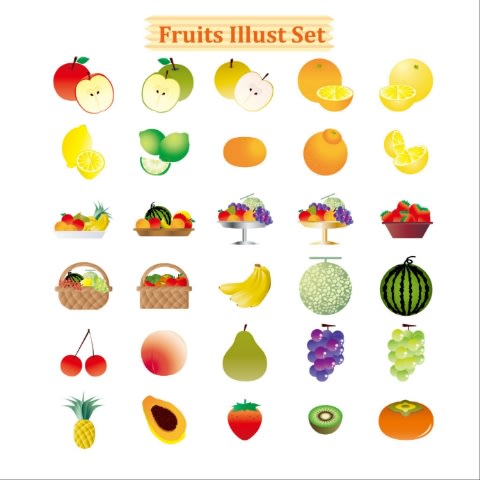

茎や木の幹の役割もこの側面があります。

「竹林堤防」のお話は先程しました。

ノブドウその他のつる性植物に覆われた

メダケなどの竹林は、洪水や津波の際

水は通しますが、土砂や危険な漂流物

は通しません。

雨は見える世界の出来事です。

その雨が、

地中という見えない世界に入り

根や茎、幹を通して

みずみずしい果実という形で

再び地上に姿を現わします。

麦の茎を英語でストローと言います。

茎が水を通す管だというイメージは、

日本語と英語の双方で共通しています。

草の茎や木の幹は、

土の中の水を通すことで、

人間にとって大切な

花や実をつけることに役立ちます。

土の中の水を直接飲めば

細菌によりお腹を壊すことがありますが、

果物ではその心配はありません。

§「菊理媛」は、木の神様

ある一面では人を傷つける水を

人に有用な形にすることが

「ククル」ことであり、

その仕組み(名詞形=連用形)が

「ククリ」です。

そしてそれが人と水を束ねること、

共生することにも繋がっています。

「菊理媛(ククリヒメ)」の漢字

「菊」は、「茎」を表し、

「理」は真っすぐ伸びる筋を表します。

「肌理(キメ)」で使われる

「理」がその意味です。

「ククノチ(茎の道)」=「木」の意味を

漢字で表そうとしたのかもしれません。

今までの考察から

菊理媛は木の神様だと思います。

彼女は目に見えないところで、

水を人に有用な形に変えて、

荒ぶる水の猛威を

人に優しいように

和らげてくれる神様です。

§菊理媛の秘密の言葉

それでも人は水の災害で

命を奪われることがあります。

古事記、日本書紀において

津波の神様である

イザナミ(波)のミコトは、

一日に1000人の人の命を

奪うと宣言しています。

それに対して

旦那さんのイザナギのミコトは

一日1500軒の産屋(うぶや)を作り

人々に子供を生ませると言い返します。

際限ない言い合いになりかねない

この夫婦喧嘩をとりなしたのが

菊理媛です。

日本列島を生み出した偉大な神様が

イザナミのミコトです。

彼女が誘(いざな)う津波を

菊理媛の力では止められません。

木の神様である菊理媛ができることは

水の災害で人々が滅んだりしないように

被害を和らげることです。

菊理媛はこのことをイザナギのミコトに伝えます。

菊理媛が

イザナギのミコトに

ささやいた言葉は

秘密とされています。

その言葉は

日本神話の大きな

(最大の?)謎です。

その謎が

ここまでのお話で

解けました。

菊理媛は、

イザナギのミコトに

こう言いました。

「私には水の猛威を

抑えることはできません。

けれども、

人々が繁栄できるように

その猛威を和らげることは

できます。

そして

私はそれを行います。」

この言葉を聞いた

イザナギのミコトは

菊理媛を褒めた、

と日本書紀にあります。

見えないところを通すのが

「ククリ」です。

菊理媛が言った言葉は

隠されました。

§日本文明の真髄

世界で古代から

文化の栄えた地域は

軒並み砂漠化しています。

日本は

縄文時代の初めからでも

1万6千年以上の

月日が経っていますが、

砂漠化とは無縁です。

日本が砂漠化から無縁なことの理由は、

日本文化が木を植える文化だからです。

(日本文化の真髄と言えるのではないでしょうか。)

それは、

一万年以上の野焼き、

山焼きの積み重ねが

確認できる

「黒ボク土」の地層が

物語っています。

(黒ボク土については山野井徹先生の『日本の土』をぜひ読んでください。素晴らしい本です。)

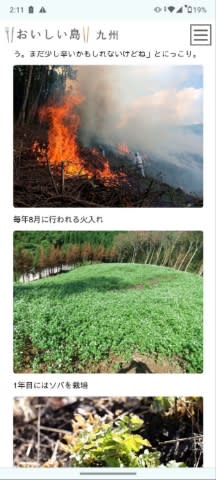

また、現代にわずかに残る焼畑農法から

縄文の営為を垣間見ることができます。

スタート⇒

⇒森林資源の利用(建築などへ)

⇒野焼き 山焼き

⇒蕎麦の栽培

⇒稗(ヒエ)や粟(アワ)その他の作物の耕作

⇒栗(クリ)など広葉樹の植林

⇒森林資源の回復

⇒スタートへ戻る

一箇所につき数十年に亘るこの循環を

1万年以上続けてきたのが

日本文化です。

§水の神様と木の神様

水は人間にとって優しい側面と厳しい禍津神(まがつかみ)という側面があります。

水の神様の中心は、

縄文海進の時代の巨大津波を象徴するイザナミのミコトから、

縄文海退の時代の洪水を象徴する瀬織津姫へ引き継がれています。

市杵島姫命や弁財天といった形に変わっている場所も多いのですが、

水の神様は、日本人の信仰の中核の一つです。

水の神様のお社(やしろ)の手前にあって、

左右から「水を括る」ことで、

水の力を和らげてくれているのが、

木の神様である菊理媛命です。