日本書紀本文には、

佐渡ヶ島と隠岐の島は双子に生んだとあります。

今回はこの意味について考えます。

国土地理院地図の自分で作る色別標高図機能をあらためて見てみましょう。

佐渡ヶ島を見てください。

青い所を海とすると

同じような細長い形の島が二つ並んでいるように見えます。

陰影起伏図を見ると更に良く分かります。

土壌が堆積したところは、

なだらかな平野になっています。

そこは、海でした。

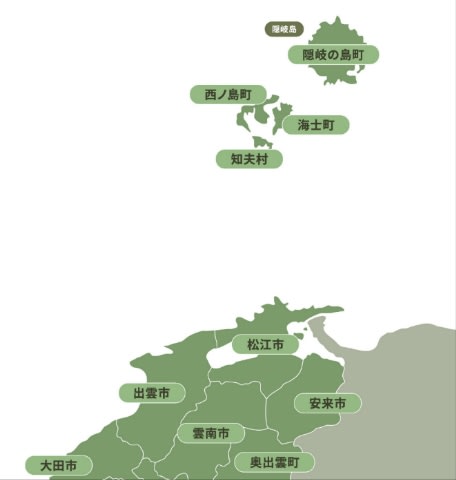

今度は隠岐の島の海図を見てみます。

水深の浅い所(50mくらい)までが陸地だった時代には

同じようなまんまるの島が二つ並んで見えたはずです。

南西側の群島は、

元々一つの山が噴火して

カルデラになったものと

考えられています。

そこに海水が入り込みました。

噴火前は、

本当にそっくりな山だったのかもしれません。

でも、その時代はだいぶ古いようです。

今のカルデラの形であっても、

縄文海進の途中、水深50mの所まで

海面が上がってきた時には、

西側の島の海岸線と東側の島の海岸線が

同じ形に見えたはずです。

その時代は、地質学で分かるはずなので、

神話の時代がいつか分かってしまいます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

そして、日本書紀本文には、

佐渡ヶ島と隠岐の島は双子に生んだ

とあります。

これを佐渡ヶ島と隠岐の島が双子だ

と解釈している人が多いと思いますが、

場所も形もだいぶ違う島を

双子と呼ぶでしょうか

(しかも間に越の洲がある)。

百聞は一見にしかずです。

先ほどの二つの画像をみれば、

まさにそれぞれが双子で、

隠岐の双子と佐渡の双子で

双子が二組いるということが明らかです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日本書紀は、本文とは別に

様々な異説を並べています。

異説の方が正しいとすると

多少修正が必要になりますし、

特に異説を元にしたと思われる

古事記の記載とは

うまく合わないかもしれません。

異説のいくつかに、大八洲を生む前に、

ヒルコと淡島を生んだという話があります。

これはつじつまが合うのかもしれません。

まず淡島ですが、

現在「あわしま」と検索して出てくる島は、

新潟県沖の粟島です。

これを海図で見てみると、

北東側に細長い長方形の

浅い海底の形が現れます。

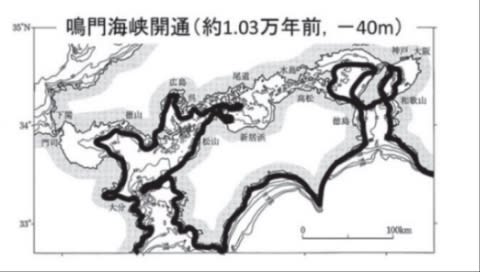

縄文海進の際、

一度は大きな島だったことが

分かります。

本州と陸続きだった粟島は、

海水の進入によって本州から分離されます。

海面が現在より80m程度低い時のことです。

マイナス80mの等高線を見ると、

その時の島の面積は現在の

20倍以上になります。

しかし、

早い段階で現れてくる島は、

その後の縄文海進の進行で、

水没してしまいます。

異説の一つのように、

ヒルコが一番先に生まれた島だとすると、

粟島のように一部を残すこともなく

海進の進展で全て水没してしまった

と考えて良いのではないでしょうか。

海図を見ていると、ヒルコの候補となる

浅い海底がいくつか考えられますが、

それ以上の情報がない(気がつかない)

のでヒルコの位置は分かりません。

ヒルコは葦船で水に流した

との記載があります。

水没していく島を表現するのに

葦船に流すという言い方をするのは

どうしてでしょう。

(何の象徴なのでしょうか。)

洲を生むというのが、

洲に住んでいる人々を生む

という意味であれば、

島の水没を前に

住んでいる人々が

葦の船で

他の島に逃げていったということを

記録したのかもしれません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

上の文章を書いたときには

思わなかったのですが、

今はヒルコが

山形県の飛島

ではないかと思っています。

(みんなの海図より)

(グーグルアースより)

(グーグルアースより)

飛島周辺の海底の浅い部分が

生き物のヒルのようですね。

(ウィキペディアより)

飛島は海上交通の要衝で、

縄文時代からの遺跡が

残っています。

(鳥海やわた観光 飛島全島マップ より)

飛島には蛭子前崎(えびすまえざき)

という地名があります。

蛭子は、「ひるこ」とも読みます。

また、賽の河原(賽の磧)という場所があります。

島の大半が水没した際の犠牲者を

偲ぶところではないでしょうか。

飛島は色々見どころのある島のようです。

いつか行ってみたいと思っています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

飛島の周りのヒルのような浅い海底は、

そのさらに周りを水深300mの深い海底に囲まれています。

ここが本州と陸続きだったとすると、

当時の日本海の水面は、

当時の太平洋側の海水面より

かなり低くないといけません。

今のイスラエルにある死海のように、

海抜マイナス400m程度だった

ということになります。

(Googleマップより)

2万年前の寒冷期に

外洋との繋がりの絶たれた日本海では、

十分にその可能性があると思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

想像力を更に豊かにすると、

面白い偶然が見つかります。

飛島にはろうそく岩と呼ばれる岩があります。

淡路島の南のオノゴロ島だ

と言われている沼島(ぬしま)の

上立神岩(かみたてがみいわ)や

イースター島の

オロンゴの沿岸にある

イスロテ・モトゥ・カオ・カオ

という岩礁に似ています。

私の考察では、オノゴロ、オロンゴ、ンゴロンゴロは、円周状の山地に囲まれた窪地という意味です。

ろうそく岩のそばには、

島の高台との境界が

円周の一部(円弧)の形に

なった窪地があります。

そこに先ほどの話にある

賽の河原(賽の磧)があります。

地元ではとても神聖な場所とされ、

そこに敷き詰められている

角の取れた丸い石を

取ってはいけないとされています。

ロウソク岩は、賽の磧(かわら)の

近くにあります。

オノゴロは、擬態語です。

飛島には、ロウソク岩のすぐ北側に

ゴトロ浜という浜があります。

ゴトリ、コトリは、重たいものや硬いものを落とした時の擬音語です。

ゴトロ浜に接して急傾斜の崖がそびえています。

重たいもの落とせば、

「ゴトリ」

と言いそうな崖に囲まれた海岸です。

回転を示す擬態語、

ゴロンゴロンを基にした

オノゴロ島とは、少し違いますが、

擬態語や擬音語を

地名に付けるという

文化が同じです。

最後にグーグルアースの航空写真を

見てみましょう。

手前の堤防の切れ目から、

手前の堤防の切れ目から、

同心円状に潮の流れが

打ち寄せて来ています。

古事記と日本書紀の一説を

思い出しました。

イザナギのミコトと

イザナミのミコトは

天の浮橋に立って

宝石でできた矛(ほこ)

で下界をコロコロ、クルクル

かき混ぜます。

矛の先から滴り落ちた

潮がオノゴロ島に成りました。

オノゴロ島には御柱があると

言われています。

そして

飛島の賽の河原には

ロウソク岩があります。

(グーグルアースより)

【追伸】

堤防の切れ目から、同心円状に潮の流れが広がっている写真を見ると、イザナギのミコトが天の瓊矛(ぬぼこ)でクルクルと潮をかき混ぜている姿を想像してしまいます。円弧状の崖も含め、ここもオノゴロ島だったのではないかと想像が膨らみます。

瓊矛(ぬぼこ)とは何でしょう?

瓊(ぬ)は宝石という意味です。宝石が付いている矛(ほこ)というのは想像しにくいのですね。

縄文時代の宝石というと、新潟県糸魚川産の翡翠の勾玉が思い出されますが、矛とは関係なさそうです。

一方、当時、黒曜石は大変貴重なものとして日本列島内で交易品として流通していたことが分かっています。

写真のように30cmを超える尖頭器と呼ばれる槍の先に付けた石器が出土しています。

(北海道の白滝遺跡から出土した黒曜石の尖頭器を含む大量の石器が2023年に国宝に指定されていました。全然知りませんでした。)

(文化遺産オンライン より)

(東北大学文学研究科研究年報 第 70 号 『最大の尖頭器と石槍をめぐって』 鹿又喜隆 より)

槍と矛の違いは、槍は突き刺すもので、矛は切るものと言われます。

30cmもある大きな尖頭器はとても突き刺すものとは言えず、切るものだったことが考えられます。

黒曜石のような貴重な石を使った矛ということになります。

これが瓊矛(ぬぼこ)の正体ではないでしょうか?

そして、私がオノゴロ島かもしれないと思った山形県酒田市飛島の賽の河原には、ここに自然にはあるはずのない黒曜石が見られるそうです。

イザナギのミコトが天の瓊矛を同心円状にクルクル回した時に刃こぼれした残りかもしれません。そう考えると楽しくなります。