イザナギのミコト、イザナミのミコトの二人が作った洲(しま)は、日本書紀本文によると、次の八つです。

(他の洲は海の泡が固まったものだそうです。)

日本書紀では、本文とは別に諸説あるものを併記していますが、とりあえず、本文によって考えます。

1.大日本(おおやまと)豊(とよ)秋津(あきづ)洲:本州

2.伊予二名(いよのふたな)の洲:四国

3.筑紫(つくし)の洲:九州

4.億岐(おき)の島:隠岐の島

5.佐度の洲:佐渡ヶ島

6:越(こし)の島:(これがどこを指すのか定説がありません。)

7.吉備の子洲:岡山県児島半島(島だったのですが、干拓等により半島になりました。)

8.大洲:(定説なし。)

−−−−−−−−−−−−−−−−

大日本(おおやまと)豊(とよ)秋津(あきづ)洲(本州)の秋津とは、トンボのことです。

豊の字がついているので、

トンボが沢山いる島ということです。

もう一つの含意があります。

私の中のトンボのイメージは

前から見たこんな感じのものです。

本州の形に見えませんか?

縄文人は、外洋航海ができました。

当然海図が頭に入っていたはずです。

どんなに大きくても島の形が

イメージできていたと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−

本州を生む前に、

淡路島の名前がでてきます。

淡路島は胞(え)として

他の島を生んだと書いてあります。

胞(え、えな)とは、

子宮の内膜のことです。

入り江(小さな湾)の

「江」も同根です。

入り口が狭まっていて、

中が広がっている形を

「え」と呼んでいるようです。

前に話した通り、現在の日本列島は、

海から島がニョキニョキ

生えてきたのではなく、

陸に海が流れ込んできて

形作られました。

大きな一つの島を本州、九州、四国に

分けたのは瀬戸内海です。

この瀬戸内海が縄文海進で水没する時に

淡路島の周辺が

入り江(湾)=胞=子宮になりました。

淡路島にある湾から始まって

瀬戸内海が徐々に水没していきます。

お腹の中の赤ちゃんのように

瀬戸内海が育っていきます。

日本書紀では、このようなことが

語られていると解釈できます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

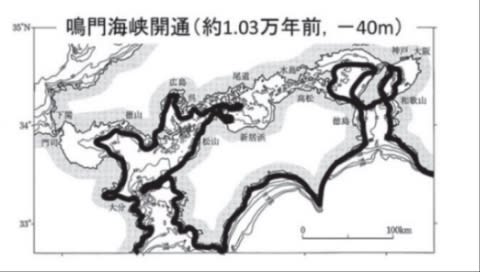

前に触れたネットで見つけた論文の図面です。

阿波学会紀要第61号 2017.3

『地形・地質から見た鳴門海峡の成立』

西山賢一他

まず、淡路島で関止められていた海(現在の紀伊水道、当時は紀伊湾という入り江=胞)が、

淡路島の東側から北に向かって入り込みます。

その後淡路島の西側からも海水が入ってくることで、

淡路島が大日本列島から切り離されて島となります。

第三段階の図(1.03万年前)を見ると、淡路島周辺の入り江は、保健体育の教科書に出てくる子宮=「胞(え)」のようです。

日本書紀本文で、イザナミのミコトは、淡路島を生んでいません。

淡路島ができて、本州ができる前、

その時にイザナミのミコトを神様として崇める人々が日本に来たのではないでしょうか?

およそ一万年前になります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先ほどの論文の図では、

早々と四国と九州の間が海になっています。

でも、それだと先に本州が生まれた

という日本書紀の記述に合いません。

四国と九州の間を繫ぐ

佐田岬半島になった陸橋は

なんとか持ちこたえたと考えます。

(グーグルマップより引用)

先に関門海峡の方に海水が流れ

日本海とつながれば、

本州が先になります。

その後、

佐田岬半島からも海水が流れ込み、

四国と九州が同時に誕生します。

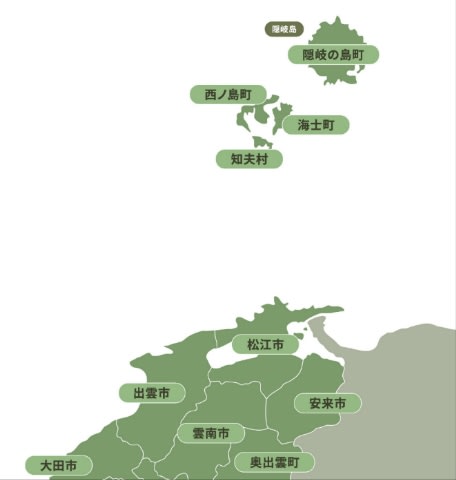

次回は日本海の島が生まれる様子を描きます。