2023年夏

真夏の気温が都心より5度も低いと話題の千葉県勝浦にも行きました。

もしかしたらもう一生海に入ることなんかないんじゃないかと思っていましたが、波に揺られてとても気持ちよかった。

息子は人の多い浜辺に入るのを嫌がって遠くから見ていました。

『勝浦』という地名の由来を考えます。

勝浦と言って関東の人は千葉の勝浦を思い浮かべると思いますが、

関西の人は和歌山の那智勝浦を思い浮かべるのではないでしょうか。

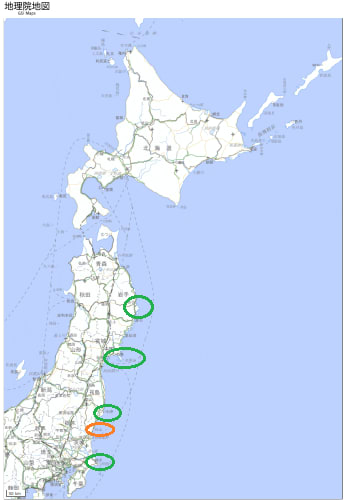

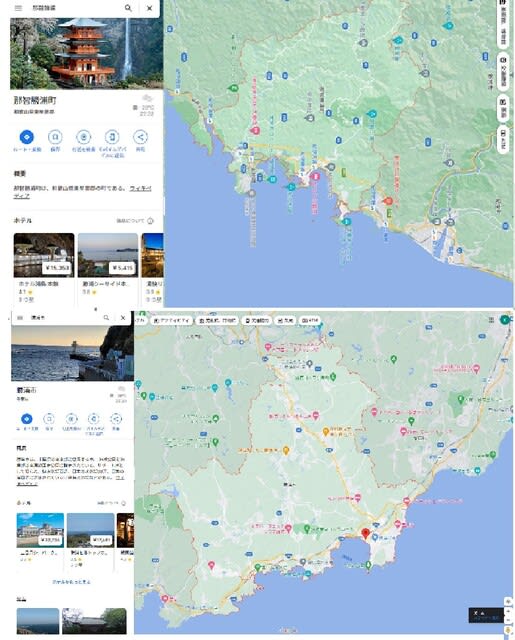

この二つの土地の地図を見ていて気が付いたのですが、地形がよく似ています。

海に突き出た岬が三つ並んでいて、

陸から見るとアルファベットの「W」の形に見えます。

(この画像だと「M」の形です。)

海の形に注目すると、お尻の形です。

常陸や水戸と同じように地名の意味が地形を表すとすると、

勝浦とはどのような意味を持っているのでしょうか。

まず、「浦」は問題ないですね。

海と陸の境の海側を指します。

高知県の有名な桂浜は、「浦戸」という地名です。

「戸」は「水戸」の由来の時にお話ししたように、

何かに挟まれた細長い長方形の地形を指します。

浦と浦に挟まれた浦戸はこんな細長い地形です。

それでは「勝=かつ、かち」はどうでしょう。

勝ち負けの勝ちではなさそうです。

「カチ割り氷」とか「カチ込む」という言葉があります。

この時の「カチ」は「突(つ)く」という意味です。

私が尊敬する大野晋先生が参加している岩波の古語辞典には、

「搗(か)ち」という動詞が出てきます。

(岩波の古語辞典は動詞の表題語は連用形です。)

「搗(トウ)」という漢字は通常「搗(つ)く」と読み、

「突く」と同じ意味です。

「カチ割り氷」というのは、アイスピックで「突いて」割った氷のことで、

「カチ込む」は、「突っ込む」と同じ意味です。

語感として、すっと腑に落ちますよね。

浦で何かを突くと言うと、漁で使う銛(モリ)が思い浮かびます。

小さな魚を獲る銛は、まっすぐで先が分かれていませんが、

大きな魚を獲る銛は三又に分かれているものがあります。

カジキマグロやカツオを獲る「突きん棒漁」という漁があり、そこで使う銛の画像を見てください。

[画像は、『コトバンク』より]

突きん棒漁自体はそれほど古い漁法ではないようですが、目的が同じであれば、古代でも同じ形の道具を使っていた可能性は十分あると思います。

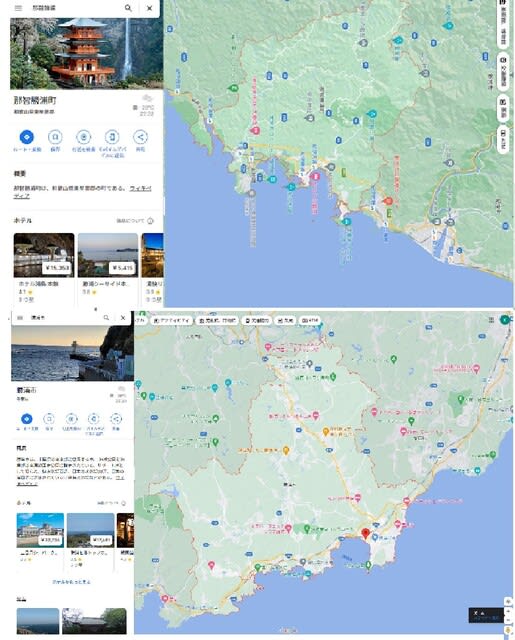

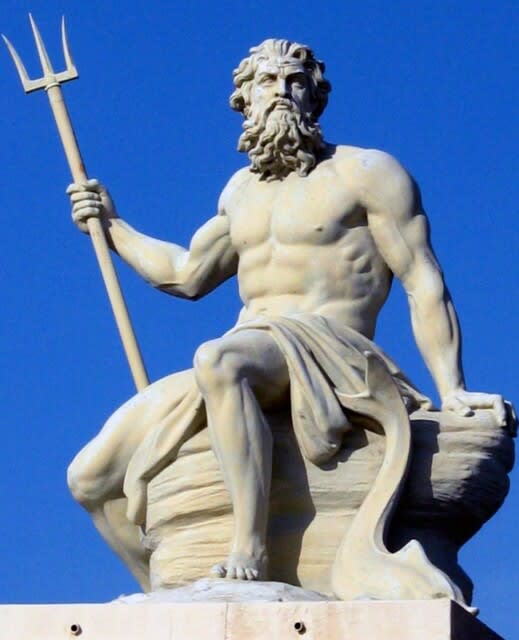

世界一有名な銛は、ギリシャ神話に出てくるポセイドンの持っている三又の銛(トライデント)です。これは矛(ほこ)だという人もいますが、海の神様が持っているものなので銛です。矛が三又では実戦で使いにくいと思います。[画像はウィキペディア「トライデント」より]

日本には、宮崎県の高千穂峰に刺さっている天の逆鉾という三又の鉾があります。大国主の命(ミコト)が持っていたとされていますが、大国主の命は、比較神話学でポセイドンと同一視されるスサノオのミコトの後継者です。

[画像はウィキペディア「天逆鉾」より]

スサノオのミコトが生んだ子に正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命という方がいらっしゃいます。「勝」の字が3つ使われていることが意味深です。銛の先が3つ又に分かれていることを表しているのでしょうか。

カチ割り氷を作るアイスピックも昔は三又のものが多かったと思います。

実家にあったアイスピックは三又でした。[画像はアマゾンより]

「銛」という漢字の音読みは通常「セン」ですが、「カツ」という読み方もあります。

つくりの同じ生活の「活」はふつうに「カツ」と読みますね。

この「カツ」は音読みです。「搗(か)つ」という大和言葉は訓読みですが、この一致は偶然でしょうか?

常陸の由来の時に書きましたが、「地」の音読みと大和言葉の「(つ)ち」、「(み)ち」の「ち」との関係も気になります。

【勝浦=銛の海_仮説の実証】

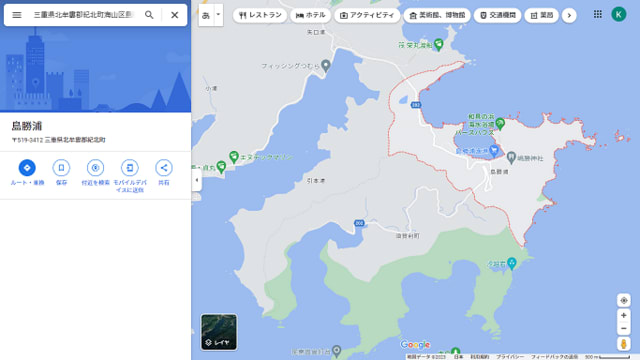

勝浦という名前は、大型の魚を獲るための三又の銛の形をした海岸線がある場所を指すのではないか、という仮説を検証します。

日本各地にある「勝浦」という地名の地形を見ていきます。

(ヤフー知恵袋に出ていた全国の勝浦です。)

福岡県福津市勝浦

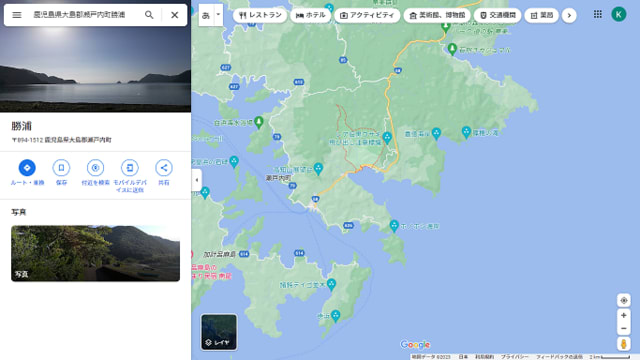

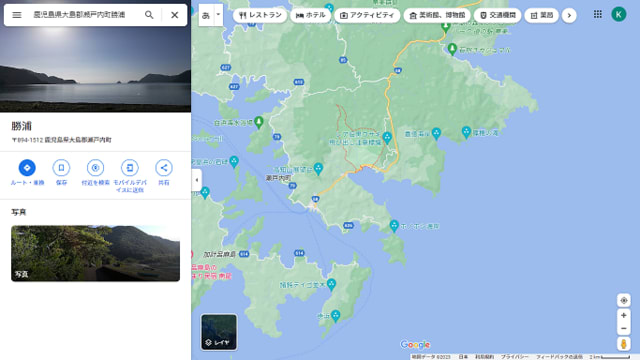

鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦(かちうら)

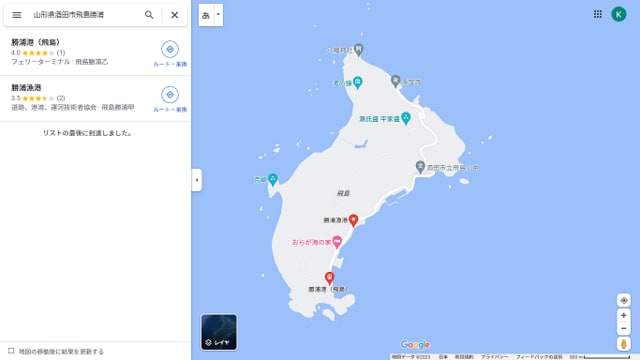

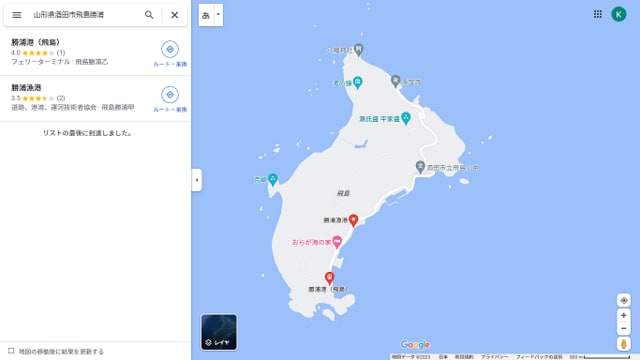

山形県酒田市飛島勝浦

千葉県勝浦市

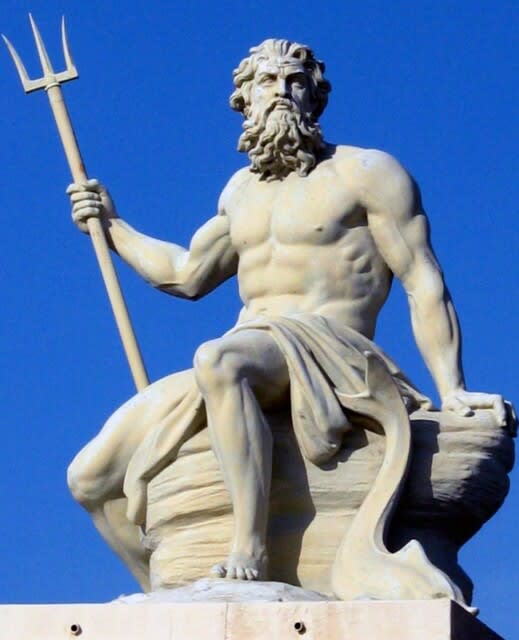

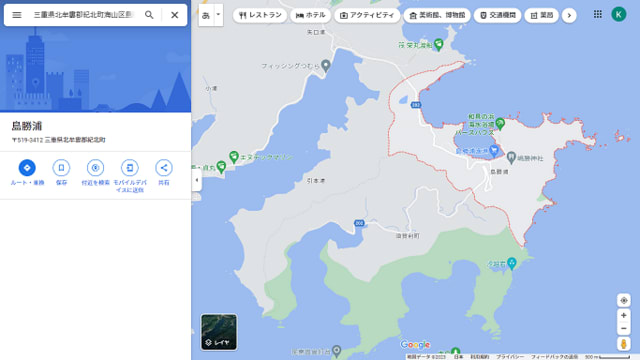

三重県北牟婁郡紀北町海山区島勝浦

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

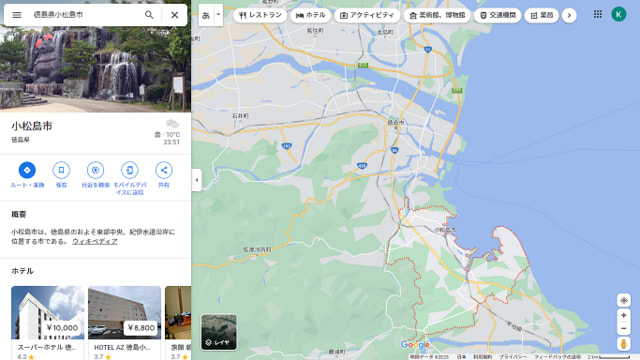

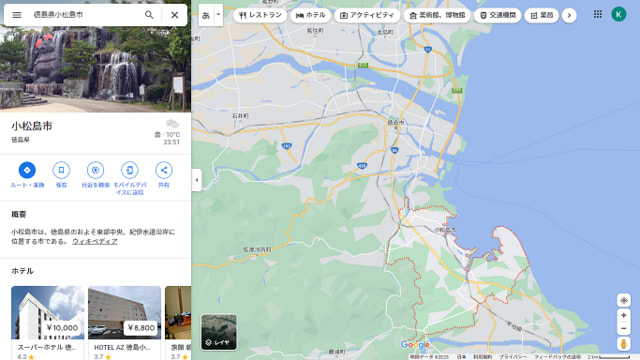

徳島県勝浦郡(現・小松島市)

青森県弘前市船水勝浦

香川県多度郡まんのう町勝浦

一番きれいな三叉の銛に見えるのが、宗像大社がある福岡県福津市勝浦です。

海の形を見ると、胸の形、胸形、宗像になります。日本書紀では宗像という字ではなく、胸形と記載されています。

胸形は海側を見た呼び方で、陸側の3つの岬に注目すれば、銛=カツで勝浦になります。

(胸の形と言うより、お尻の形と言った方がぴったりですが...、)

三重県北牟婁郡紀北町海山区島勝浦

北東側の海がお尻の形になっているところが勝浦です。反対の南西側の方が三叉の銛という感じがしますが...、

鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦(かちうら)

なんとか三叉になっています。

山形県酒田市飛島勝浦

ここは、縄文海進で島が沈んだところなので、海底の地形から元々の海岸線を想像します。

「みんなの海図」という海底の地形が分かるサイトがあるので、そこから引用します。

東側(右側)が勝浦になります。とてもきれいな曲線の三叉になっています。

飛島は縄文海進の早い段階で日本列島から分離された大きな島だったはずです。

それが縄文海進の後半で島の大半が沈んでしまいました。

島には賽の河原という場所や蛭子(えびす)前崎という場所があります。

飛島がイザナギのミコト、イザナミのミコトの国生みの際、早い段階で生んでしまった島=「ヒルコ」なのではないでしょうか。

ヒルコ島は、縄文海進のさらなる進展で大半が沈んでしまい、葦船で避難させたのだけれども多くの島民に犠牲者が出てしまった。

それを賽の河原で弔っている。

蛭子は、「エビス」と読みますが、「ヒルコ」とも読めます。

飛島の南にも元はもっと大きかったはずの島、国生みにも出てくる新潟県の「粟島」があります。

海底の地形を「みんなの海図」というサイトで見ると、飛島と粟島がどれだけ大きい島だったかが分かります。

徳島県勝浦郡(現・小松島市)

北の岬の所が埋め立てられているので、

グーグルマップでは分かりません。

地質が分かる地図(産総研の「地質図navi」)という便利なものを見てみましょう。

右の凡例によると薄いオレンジ色の場所が埋め立てた場所です。

薄いオレンジ色を除いて海岸線を再構成してみてください。三叉の銛の形が読み取れます。

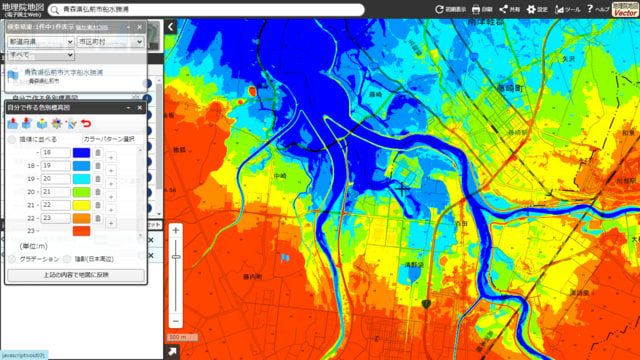

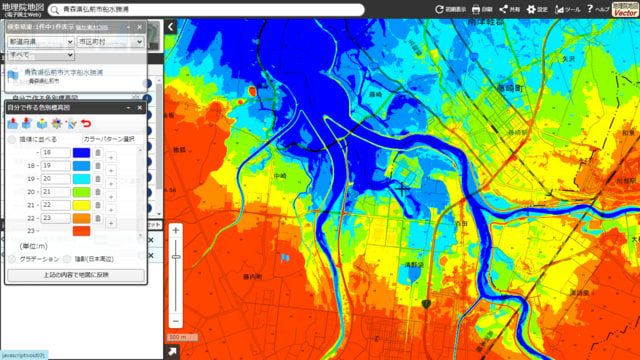

青森県弘前市船水勝浦

津軽平野は北を湾口として、かなり南の奥まで海だったことが分かっています。

現在の船水勝浦辺りの標高は24m程度です(青い旗のところです)。

ここは、岩木山の横を流れる岩木川という一級河川の流域ですから、土砂の堆積も多かったことが予想されます。

仮に標高20mまでが海だったとすると、次の地理院地図のような地形が現れます(緑色から陸地です)。

岩賀という地名を真ん中の岬とすると、東側に藤崎、西側に中崎という岬に挟まれて、三又の銛の形になります。

(東西の崎という字の付いた地名は、昔の岬を指すのではないでしょうか。)

ここの東側の藤崎の手前に三日月神社という神社があり、気になって調べてみると、

次のような画像が引っ掛かってきました。[出典は今分からなくなってしまったので後で調べて載せます。]

狛犬の代わりに馬がいます。馬は神話の中でポセイドンやスサノオのミコトの象徴として描かれます。

そして三又の塔のようなものがあります。上の部分は新しいようですが、下の土台は古そうです。

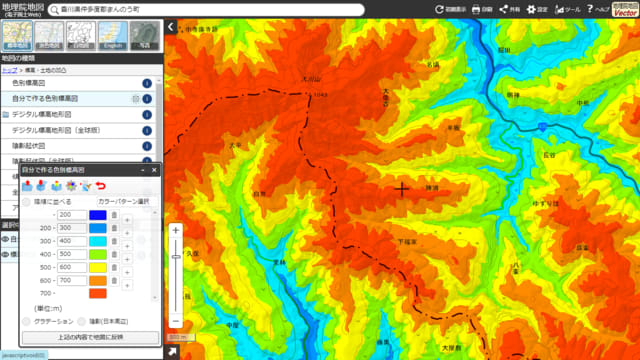

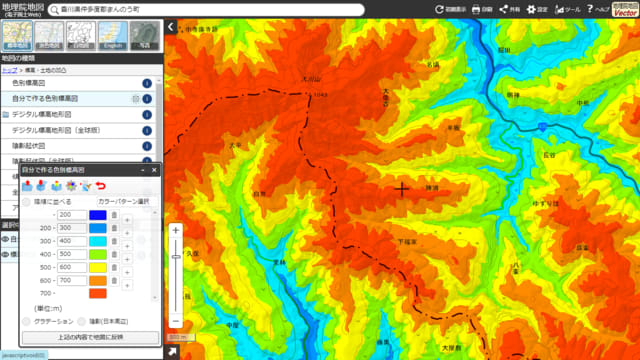

香川県多度郡まんのう町勝浦

ここは山の中なので、さすがに縄文海進の際も陸地だったと思われます。

地理院地図で設定を200mから700mまで100m毎に区切っていくと、このような形になります。

山の形が三又の銛に見えます。どうでしょう?(山地はどこもこういう形をしている気もしますが、)

日本だけでなく、ギリシャとイタリアにも三又の銛の形で、銛にちなむ名前のついた場所があります。

さきほど書いたように、世界一有名な三又の銛を持っているのはギリシャ神話に出てくるポセイドンです。

ポセイドニア、ポティダイアという場所はポセイドンゆかりの場所です。

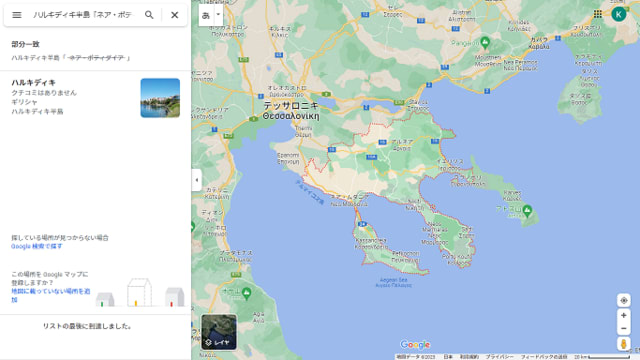

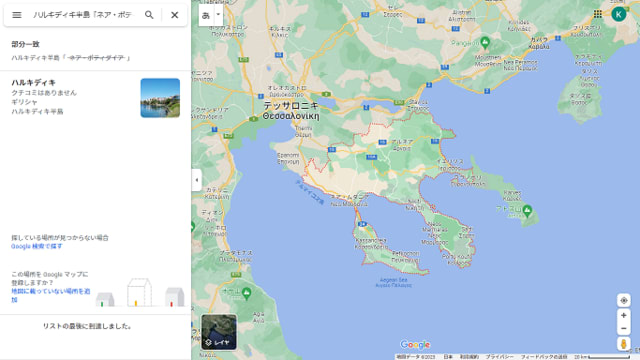

ギリシャ東部ハルキディキ半島「ネア・ポティダイア」

ここはかつてポセイドンを祭っていた街の近くの海岸線です。

見事にポセイドンの持つ三叉の銛の形をしています。

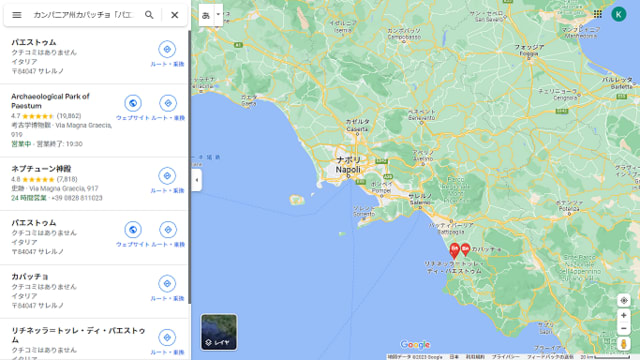

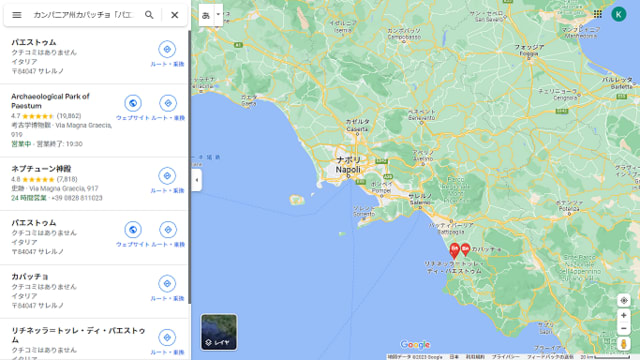

イタリア、カンパニア州カパッチョ「パエストゥム(ポセイドニア)遺跡」

ここは古代ギリシャ時代にギリシャ人の植民市として栄えた場所です。

ポセイドンを礼拝していた人々が住んでいたのだと思います。

残念ながら南側の岬が崩れていてギリシャのようにきれいな三又にはなっていません。

これだけ多く実証できれば、「勝浦」=「三又の銛の形をした海岸線」という結論で良いのではないでしょうか。

【追伸です】

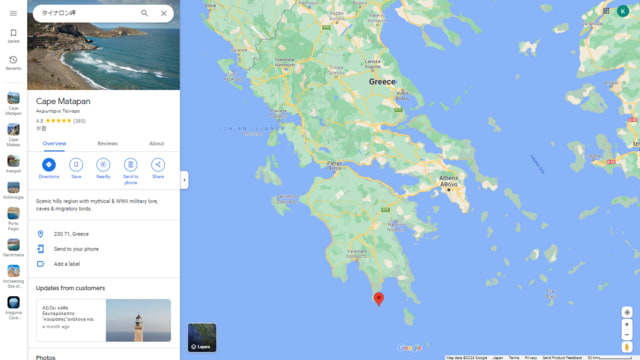

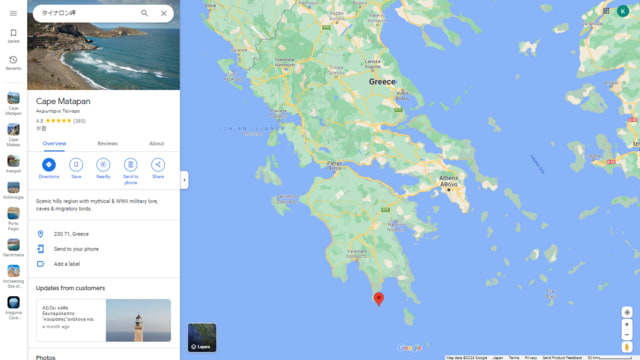

ギリシャの地図を三又の銛を意識して見ると、一番目立つ地形はペロポネソス半島の南端の三つの半島です。

ペロポネソス半島はバルカン半島の南部分で、オリンポスやスパルタのあった古代ギリシャの中心部です。

東の半島をマレア岬、西をメッシニア半島、真ん中をマニ半島と呼びます。

これだけはっきりした三又の銛の形をしているのだから、

何かしらポセイドンにゆかりのある遺跡が残っているのではないかと思い、探してみました。

探すまでもなく、一番か二番目に有名なポセイドン神殿跡地がマニ半島の南端にありました。

マニ半島の南端は、マタパン岬あるいはタイナロン岬と呼ばれます。

なんと、ウィキペディアの見出し項目として「タイナロンのポセイドン神殿」があるくらい有名な神殿でした。

この地はスパルタに占領されていたのですが、占領前から地元の人が信仰していたそうです。

古来、タイナロンの洞窟は冥界への入口と考えられていたそうで、新石器時代の遺跡が半島海岸沿いの多くの洞窟で発見されています。

ここまで調べて思い当たるところがありました。

この夏行った千葉県勝浦市の守谷海岸という人気の海水浴場のすぐそばに洞窟遺跡があります。

「荒熊洞窟遺跡」です。

騎馬民族仮説で有名な江上波夫さんが高校生の時に見つけた遺跡だそうです。

縄文時代の遺跡のようです。[写真はFC2ブログの「人生が行き止まり」より引用]

残念ながら車を止めるところが見つからなくて、洞窟には近づきませんでした。

ギリシャの古い人々と全国の勝浦の人々が同じ信仰していたとするととても興味深いですね。

真夏の気温が都心より5度も低いと話題の千葉県勝浦にも行きました。

もしかしたらもう一生海に入ることなんかないんじゃないかと思っていましたが、波に揺られてとても気持ちよかった。

息子は人の多い浜辺に入るのを嫌がって遠くから見ていました。

『勝浦』という地名の由来を考えます。

勝浦と言って関東の人は千葉の勝浦を思い浮かべると思いますが、

関西の人は和歌山の那智勝浦を思い浮かべるのではないでしょうか。

この二つの土地の地図を見ていて気が付いたのですが、地形がよく似ています。

海に突き出た岬が三つ並んでいて、

陸から見るとアルファベットの「W」の形に見えます。

(この画像だと「M」の形です。)

海の形に注目すると、お尻の形です。

常陸や水戸と同じように地名の意味が地形を表すとすると、

勝浦とはどのような意味を持っているのでしょうか。

まず、「浦」は問題ないですね。

海と陸の境の海側を指します。

高知県の有名な桂浜は、「浦戸」という地名です。

「戸」は「水戸」の由来の時にお話ししたように、

何かに挟まれた細長い長方形の地形を指します。

浦と浦に挟まれた浦戸はこんな細長い地形です。

それでは「勝=かつ、かち」はどうでしょう。

勝ち負けの勝ちではなさそうです。

「カチ割り氷」とか「カチ込む」という言葉があります。

この時の「カチ」は「突(つ)く」という意味です。

私が尊敬する大野晋先生が参加している岩波の古語辞典には、

「搗(か)ち」という動詞が出てきます。

(岩波の古語辞典は動詞の表題語は連用形です。)

「搗(トウ)」という漢字は通常「搗(つ)く」と読み、

「突く」と同じ意味です。

「カチ割り氷」というのは、アイスピックで「突いて」割った氷のことで、

「カチ込む」は、「突っ込む」と同じ意味です。

語感として、すっと腑に落ちますよね。

浦で何かを突くと言うと、漁で使う銛(モリ)が思い浮かびます。

小さな魚を獲る銛は、まっすぐで先が分かれていませんが、

大きな魚を獲る銛は三又に分かれているものがあります。

カジキマグロやカツオを獲る「突きん棒漁」という漁があり、そこで使う銛の画像を見てください。

[画像は、『コトバンク』より]

突きん棒漁自体はそれほど古い漁法ではないようですが、目的が同じであれば、古代でも同じ形の道具を使っていた可能性は十分あると思います。

世界一有名な銛は、ギリシャ神話に出てくるポセイドンの持っている三又の銛(トライデント)です。これは矛(ほこ)だという人もいますが、海の神様が持っているものなので銛です。矛が三又では実戦で使いにくいと思います。[画像はウィキペディア「トライデント」より]

日本には、宮崎県の高千穂峰に刺さっている天の逆鉾という三又の鉾があります。大国主の命(ミコト)が持っていたとされていますが、大国主の命は、比較神話学でポセイドンと同一視されるスサノオのミコトの後継者です。

[画像はウィキペディア「天逆鉾」より]

スサノオのミコトが生んだ子に正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命という方がいらっしゃいます。「勝」の字が3つ使われていることが意味深です。銛の先が3つ又に分かれていることを表しているのでしょうか。

カチ割り氷を作るアイスピックも昔は三又のものが多かったと思います。

実家にあったアイスピックは三又でした。[画像はアマゾンより]

「銛」という漢字の音読みは通常「セン」ですが、「カツ」という読み方もあります。

つくりの同じ生活の「活」はふつうに「カツ」と読みますね。

この「カツ」は音読みです。「搗(か)つ」という大和言葉は訓読みですが、この一致は偶然でしょうか?

常陸の由来の時に書きましたが、「地」の音読みと大和言葉の「(つ)ち」、「(み)ち」の「ち」との関係も気になります。

【勝浦=銛の海_仮説の実証】

勝浦という名前は、大型の魚を獲るための三又の銛の形をした海岸線がある場所を指すのではないか、という仮説を検証します。

日本各地にある「勝浦」という地名の地形を見ていきます。

(ヤフー知恵袋に出ていた全国の勝浦です。)

福岡県福津市勝浦

鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦(かちうら)

山形県酒田市飛島勝浦

千葉県勝浦市

三重県北牟婁郡紀北町海山区島勝浦

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

徳島県勝浦郡(現・小松島市)

青森県弘前市船水勝浦

香川県多度郡まんのう町勝浦

一番きれいな三叉の銛に見えるのが、宗像大社がある福岡県福津市勝浦です。

海の形を見ると、胸の形、胸形、宗像になります。日本書紀では宗像という字ではなく、胸形と記載されています。

胸形は海側を見た呼び方で、陸側の3つの岬に注目すれば、銛=カツで勝浦になります。

(胸の形と言うより、お尻の形と言った方がぴったりですが...、)

三重県北牟婁郡紀北町海山区島勝浦

北東側の海がお尻の形になっているところが勝浦です。反対の南西側の方が三叉の銛という感じがしますが...、

鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦(かちうら)

なんとか三叉になっています。

山形県酒田市飛島勝浦

ここは、縄文海進で島が沈んだところなので、海底の地形から元々の海岸線を想像します。

「みんなの海図」という海底の地形が分かるサイトがあるので、そこから引用します。

東側(右側)が勝浦になります。とてもきれいな曲線の三叉になっています。

飛島は縄文海進の早い段階で日本列島から分離された大きな島だったはずです。

それが縄文海進の後半で島の大半が沈んでしまいました。

島には賽の河原という場所や蛭子(えびす)前崎という場所があります。

飛島がイザナギのミコト、イザナミのミコトの国生みの際、早い段階で生んでしまった島=「ヒルコ」なのではないでしょうか。

ヒルコ島は、縄文海進のさらなる進展で大半が沈んでしまい、葦船で避難させたのだけれども多くの島民に犠牲者が出てしまった。

それを賽の河原で弔っている。

蛭子は、「エビス」と読みますが、「ヒルコ」とも読めます。

飛島の南にも元はもっと大きかったはずの島、国生みにも出てくる新潟県の「粟島」があります。

海底の地形を「みんなの海図」というサイトで見ると、飛島と粟島がどれだけ大きい島だったかが分かります。

徳島県勝浦郡(現・小松島市)

北の岬の所が埋め立てられているので、

グーグルマップでは分かりません。

地質が分かる地図(産総研の「地質図navi」)という便利なものを見てみましょう。

右の凡例によると薄いオレンジ色の場所が埋め立てた場所です。

薄いオレンジ色を除いて海岸線を再構成してみてください。三叉の銛の形が読み取れます。

青森県弘前市船水勝浦

津軽平野は北を湾口として、かなり南の奥まで海だったことが分かっています。

現在の船水勝浦辺りの標高は24m程度です(青い旗のところです)。

ここは、岩木山の横を流れる岩木川という一級河川の流域ですから、土砂の堆積も多かったことが予想されます。

仮に標高20mまでが海だったとすると、次の地理院地図のような地形が現れます(緑色から陸地です)。

岩賀という地名を真ん中の岬とすると、東側に藤崎、西側に中崎という岬に挟まれて、三又の銛の形になります。

(東西の崎という字の付いた地名は、昔の岬を指すのではないでしょうか。)

ここの東側の藤崎の手前に三日月神社という神社があり、気になって調べてみると、

次のような画像が引っ掛かってきました。[出典は今分からなくなってしまったので後で調べて載せます。]

狛犬の代わりに馬がいます。馬は神話の中でポセイドンやスサノオのミコトの象徴として描かれます。

そして三又の塔のようなものがあります。上の部分は新しいようですが、下の土台は古そうです。

香川県多度郡まんのう町勝浦

ここは山の中なので、さすがに縄文海進の際も陸地だったと思われます。

地理院地図で設定を200mから700mまで100m毎に区切っていくと、このような形になります。

山の形が三又の銛に見えます。どうでしょう?(山地はどこもこういう形をしている気もしますが、)

日本だけでなく、ギリシャとイタリアにも三又の銛の形で、銛にちなむ名前のついた場所があります。

さきほど書いたように、世界一有名な三又の銛を持っているのはギリシャ神話に出てくるポセイドンです。

ポセイドニア、ポティダイアという場所はポセイドンゆかりの場所です。

ギリシャ東部ハルキディキ半島「ネア・ポティダイア」

ここはかつてポセイドンを祭っていた街の近くの海岸線です。

見事にポセイドンの持つ三叉の銛の形をしています。

イタリア、カンパニア州カパッチョ「パエストゥム(ポセイドニア)遺跡」

ここは古代ギリシャ時代にギリシャ人の植民市として栄えた場所です。

ポセイドンを礼拝していた人々が住んでいたのだと思います。

残念ながら南側の岬が崩れていてギリシャのようにきれいな三又にはなっていません。

これだけ多く実証できれば、「勝浦」=「三又の銛の形をした海岸線」という結論で良いのではないでしょうか。

【追伸です】

ギリシャの地図を三又の銛を意識して見ると、一番目立つ地形はペロポネソス半島の南端の三つの半島です。

ペロポネソス半島はバルカン半島の南部分で、オリンポスやスパルタのあった古代ギリシャの中心部です。

東の半島をマレア岬、西をメッシニア半島、真ん中をマニ半島と呼びます。

これだけはっきりした三又の銛の形をしているのだから、

何かしらポセイドンにゆかりのある遺跡が残っているのではないかと思い、探してみました。

探すまでもなく、一番か二番目に有名なポセイドン神殿跡地がマニ半島の南端にありました。

マニ半島の南端は、マタパン岬あるいはタイナロン岬と呼ばれます。

なんと、ウィキペディアの見出し項目として「タイナロンのポセイドン神殿」があるくらい有名な神殿でした。

この地はスパルタに占領されていたのですが、占領前から地元の人が信仰していたそうです。

古来、タイナロンの洞窟は冥界への入口と考えられていたそうで、新石器時代の遺跡が半島海岸沿いの多くの洞窟で発見されています。

ここまで調べて思い当たるところがありました。

この夏行った千葉県勝浦市の守谷海岸という人気の海水浴場のすぐそばに洞窟遺跡があります。

「荒熊洞窟遺跡」です。

騎馬民族仮説で有名な江上波夫さんが高校生の時に見つけた遺跡だそうです。

縄文時代の遺跡のようです。[写真はFC2ブログの「人生が行き止まり」より引用]

残念ながら車を止めるところが見つからなくて、洞窟には近づきませんでした。

ギリシャの古い人々と全国の勝浦の人々が同じ信仰していたとするととても興味深いですね。