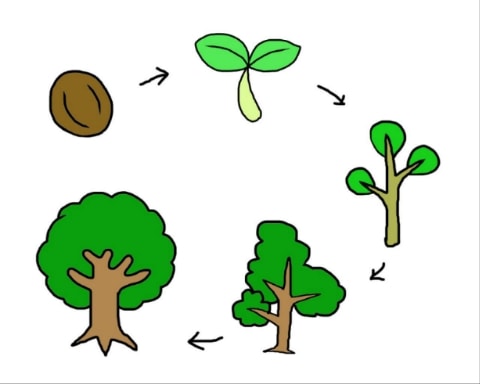

島々を生んだというと、海底火山が噴火して

島になるイメージが湧くので、

どうしても海から陸が現れると

思ってしまいます。

ところが現実の歴史では、

大陸から切り離されていた大きな島に海の水が流れ込んで今の日本列島の形になったのです。

今回は、

大八洲を生んだ主人公であるイザナギのミコト、イザナミのミコトについて考えます。

あまり言われていませんが、イザナギのミコト、イザナミのミコトは、水や海流の神様です。

日本書紀の一書(本文に併記された異説)でイザナギのミコトは、沫蕩(アワナギ)のミコトのお子様と書かれています。

古事記において、アワナギのミコトの一族は、海や川などの水の神様とされています。

「イザ」は、人間の意思を表す言葉です。

「いざ行かん」「いざさらば」は、自分の意思を確認する言葉です。

「誘(いざな)う」のは、他人の意思に働きかける言葉です。意思に反して無理やり強いるというニュアンスはありません。

(「なう」は、名詞や感嘆詞を動詞化する言葉です。「占[うらな]う」「商[あきな]う」「諾[うべな]う」など。)

「ナギ」は「沫蕩(アワナギ)」で使われている「蕩」の字の意味を考えれば分かるように、「漂う」「揺蕩(たゆた)う」という水に関する言葉です。ゆったりとした流れ、または静かな流れを意味する「凪(なぎ)」のことです。

(たゆたう、と聞くといつも漫画の『ぼのぼの』を思い浮かべてしまいます。)

「ナミ」は言うまでもなく「波」です。

イザナミのミコトは、自分の意思(「イザ」)で自由に「波(ナミ)」を起こすことができる神様です。

大きな一つの島に「波」を誘(いざな)い、いくつかに分割することで今の日本列島の形を作りました。

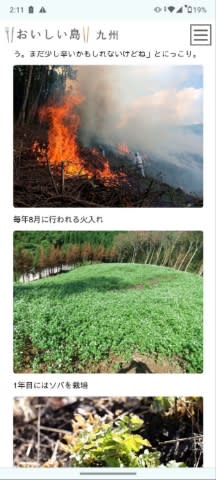

縄文海進と呼ばれる海面上昇の時代は、激しい災害を伴うものだったはずです。

今からでは想像もつかないほど大きな津波もあったであろう「波(ナミ)の時代」でした。

その後海水面が安定した後は、「波の時代」に比べれば、ゆったりとした流れが続く時代になります。縄文海退とも呼ばれるその時代は、「凪(ナギ)の時代」です。

イザナミのミコトは、激しい海流を、イザナギのミコトは、悠然と流れる海流を象徴しているのでは、ないでしょうか。

おそらく縄文海進の終了と共にイザナミのミコトはお亡くなりになりました。

一方でイザナギのミコトは明確にお亡くなりになったとは書かれていません。生き続けているような書きぶりもされています。

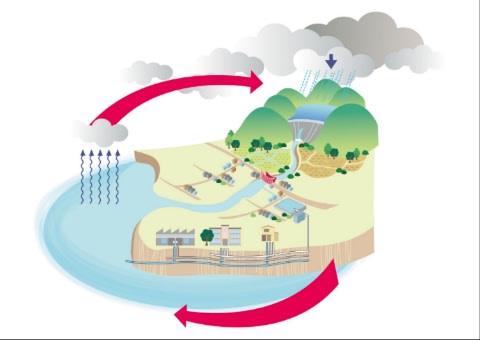

今でも雨水による侵食や土砂崩れにより、山地が崩れ、平地の標高が上がっています。それに伴い海岸線は、沖の方へ後退していきます。縄文海退は今も続いています。

私達はイザナギのミコトと一緒に「凪(ナギ)の時代」を生きていることになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【以下、補足です。】

中国の元の時代に作られた『宋史』の日本伝では、イザナギのミコトのお父さんが沫名諾(あわなぎ)と記載されています。日本人の留学僧である奝然(ちょうねん)様が宋の太宗に献上した『王年代紀』を基にしたと言われています。

古事記ではアワナギのミコトは、速秋津(はやあきづ)という名の水戸(みなと)の神様の子になっています。

速秋津の「あきづ」はトンボのことです。

トンボは幼虫の時は水の中にいて、

成虫になると地上で暮らすので、

陸と水の接点である「水戸=港」の神様に

ふさわしい名前なのかもしれません。

なお、古事記では、速秋津の神様はイザナギのミコト、イザナミのミコトが生んでいるので、

先ほどの日本書紀の一書の記述とは合いません。

水の神様、海流の神様というと、ギリシャ神話では、オーケアノスという神様がいらっしゃいます。

英語のオーシャン=海、の語源です。

妹のテーテュースと結婚して、男性である河川の神様3000柱を生み、女性である海や泉、地下水の女神を3000柱生んでいます。

速秋津の神様も兄(速秋津日子_ヒコ)と妹(速秋津比売_ヒメ)で、それぞれが河と海を分担します。そして水に関わる男女の神様を対になるように生んでいきます。

男女の対が意識されているのと、河と海を男女で分担している様子がギリシャ神話と日本神話で共通しています。

オーケアノス神に対応するのが、速秋津日子の神になると思いますが、海流の神様という性質は、イザナギのミコトにも引き継がれていると思います。

イザナギのミコト、イザナミのミコトが関わる大八州の誕生の神話において、海流の果たす役割はとても大きいからです。

もちろんお二人は、山も木も野原も全てを生んだ神様です。その中で海流の神様としての役割が重要だと思っています。

かわいいイラストは、イラストACからもらっています。

ぼのぼのの絵は、著作権の問題もあるのかな、と思い、アマゾンのページをリンクしました。

次回は、大八洲の誕生を順番に見ていきます。