那覇市内を拠点にして、南東に下ると「南城市」があります。

南城市は、旧佐敷町、知念村、玉城村、大里村が2006年1月に合併して発足した新しい市です。

その知念岬のそばに「斎場御獄」があります。

「さしきの湯」の帰路、Taxiで15分ほどのところにある「御獄」に向かいます。

那覇バスターミナルから路線バスが多数出ていますので、比較的便利ですが、他所によってから

ここに向かうにはTaxiを利用するのがベストでしょう。

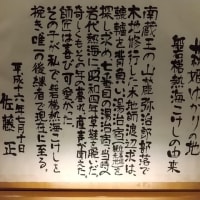

2000年12月の第24回世界遺産委員会において「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が世界遺産に登録されましたが、この九箇所の内の一つが斎場御嶽(せいふぁうたき)です。

御嶽とは、南西諸島に広く分布している「聖地」の総称で斎場御嶽は琉球開闢伝説にもあらわれる、琉球王国最高の聖地です。ここ沖縄には幾つかの有名な「御嶽」があります。

御嶽の中には、六つのイビ(神域)がありますが、中でも大庫理・寄満・三庫理は、いずれも首里城内にある建物や部屋と同じ名前をもっています。当時の首里城と斎場御嶽との深い関わりを示すものでしょう。

はるかなる琉球王国時代、国家的な祭事には聖なる白砂を「神の島」といわれる久高島からわざわざ運び入れ、それを御嶽全体に敷きつめました。

その中でも、最も大きな行事が、聞得大君の就任式である「お新下り」でした。

斎場御嶽は、琉球国王や聞得大君の聖地巡拝の行事を今に伝える「東御廻り」(アガリウマーイ)の参拝地として、現在も多くの人々から崇拝されているそうです。

地図は入り口にある「緑の館」で貰ったパンフレットの複写です。

御嶽の中には、六つのイビ(神域)がありますが、それを象徴した御門口(ウジョウグチ)があります。参道の右脇に六つの岩が置かれています。

案内の方の話では「ここだけは拝んで参道を進んでください」と言われました。

この斎場御嶽の奥、三庫理(サングーイ)は幾何形体をした見事な石群があります。

ここを通りった先に、海の彼方に久高島を望むことができます。

久高島は、琉球王朝時代の神事がおこなわれた、神の島と呼ばれる島です。

知念半島の東約5kmに位置し周囲7.75kmの小さな島ですが、琉球開闢開の祖アマミキヨが天から降りて最初につくったとされている島で、五穀発祥の地、神の島と呼ばれているそうです。

歴代の琉球国王は久高島参詣を欠かすことはありませんでした。

久高島には、12年に1度、午年に行なわれる祭事・イザイホーに代表されるように神秘的な祭事がそのまま残っているため、民俗的に貴重な島として注目されています。

神々の島 久高島に入るためには、色々と約束事があるそうですのでご注意を。

〔参〕聞得大君(きこえおおきみ)

聞得大君とは「最も名高い神女」という意味で、琉球の信仰における神女の最高位の呼称。

聞得大君は、琉球王国最高位の権力者である国王と王国全土を霊的に守護するものとされた。

そのため、国王の姉妹などおもに王族の女性が任命されている。

琉球全土の祝女(ノロ)の頂点に立つ存在であり、琉球最高の御嶽である斎場御嶽を掌管した。

初代(1470年)から15代(1875年)までの約400年余りにわたって、琉球王府の神事を担った。と言われています。

又、公的なシャーマンである祝女(ノロ)の他に、「ユタ」と呼ばれる市井のシャーマンもいます。ユタは一般人を相手に生業を立てていましたが、昭和の初期まで公権力により数回の弾圧を受け激減したと伝わっています。しかしながら、今日でもいくつかの島では逞しく現存し祭事に登場しているようです。

南城市は、旧佐敷町、知念村、玉城村、大里村が2006年1月に合併して発足した新しい市です。

その知念岬のそばに「斎場御獄」があります。

「さしきの湯」の帰路、Taxiで15分ほどのところにある「御獄」に向かいます。

那覇バスターミナルから路線バスが多数出ていますので、比較的便利ですが、他所によってから

ここに向かうにはTaxiを利用するのがベストでしょう。

2000年12月の第24回世界遺産委員会において「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が世界遺産に登録されましたが、この九箇所の内の一つが斎場御嶽(せいふぁうたき)です。

御嶽とは、南西諸島に広く分布している「聖地」の総称で斎場御嶽は琉球開闢伝説にもあらわれる、琉球王国最高の聖地です。ここ沖縄には幾つかの有名な「御嶽」があります。

御嶽の中には、六つのイビ(神域)がありますが、中でも大庫理・寄満・三庫理は、いずれも首里城内にある建物や部屋と同じ名前をもっています。当時の首里城と斎場御嶽との深い関わりを示すものでしょう。

はるかなる琉球王国時代、国家的な祭事には聖なる白砂を「神の島」といわれる久高島からわざわざ運び入れ、それを御嶽全体に敷きつめました。

その中でも、最も大きな行事が、聞得大君の就任式である「お新下り」でした。

斎場御嶽は、琉球国王や聞得大君の聖地巡拝の行事を今に伝える「東御廻り」(アガリウマーイ)の参拝地として、現在も多くの人々から崇拝されているそうです。

地図は入り口にある「緑の館」で貰ったパンフレットの複写です。

御嶽の中には、六つのイビ(神域)がありますが、それを象徴した御門口(ウジョウグチ)があります。参道の右脇に六つの岩が置かれています。

案内の方の話では「ここだけは拝んで参道を進んでください」と言われました。

この斎場御嶽の奥、三庫理(サングーイ)は幾何形体をした見事な石群があります。

ここを通りった先に、海の彼方に久高島を望むことができます。

久高島は、琉球王朝時代の神事がおこなわれた、神の島と呼ばれる島です。

知念半島の東約5kmに位置し周囲7.75kmの小さな島ですが、琉球開闢開の祖アマミキヨが天から降りて最初につくったとされている島で、五穀発祥の地、神の島と呼ばれているそうです。

歴代の琉球国王は久高島参詣を欠かすことはありませんでした。

久高島には、12年に1度、午年に行なわれる祭事・イザイホーに代表されるように神秘的な祭事がそのまま残っているため、民俗的に貴重な島として注目されています。

神々の島 久高島に入るためには、色々と約束事があるそうですのでご注意を。

〔参〕聞得大君(きこえおおきみ)

聞得大君とは「最も名高い神女」という意味で、琉球の信仰における神女の最高位の呼称。

聞得大君は、琉球王国最高位の権力者である国王と王国全土を霊的に守護するものとされた。

そのため、国王の姉妹などおもに王族の女性が任命されている。

琉球全土の祝女(ノロ)の頂点に立つ存在であり、琉球最高の御嶽である斎場御嶽を掌管した。

初代(1470年)から15代(1875年)までの約400年余りにわたって、琉球王府の神事を担った。と言われています。

又、公的なシャーマンである祝女(ノロ)の他に、「ユタ」と呼ばれる市井のシャーマンもいます。ユタは一般人を相手に生業を立てていましたが、昭和の初期まで公権力により数回の弾圧を受け激減したと伝わっています。しかしながら、今日でもいくつかの島では逞しく現存し祭事に登場しているようです。