今月も歌舞伎座公演を観に行ってきた。今回は昼の部。先月は歌舞伎座まで来て、仁左衛門休場のことを知って驚いたが、今回は無事に観劇できた。席はいつもの3階A席6,000円だ。オペラグラスを持って行けばこの席で十分だ。劇場はほぼ満員で、主として中高年のおばさま方が多かったのはいつものことだ。

寿曽我対面

曽我ものといわれる仇討ち劇だが、仇討ちの場面はない。いろんな曽我ものが作られたが河竹黙阿弥がそれらを整理してこの寿曽我対面という作品に仕上げて、それ以降は、曽我ものといえばこの対面が演じられるようになった。

この演目では歌舞伎の役柄のすべてが登場するめずらしい演目、役柄とは、立役【たちやく】(男性の善人)、敵役【かたきやく】(男性の悪人)、女方【おんながた】(女性)があり、他に道化【どうけ】、老役【ふけやく】などがある。それゆえ、賑やかな舞台になる。

曾我兄弟を演じた右近、松也やよく頑張った。

工藤左衛門祐経 梅玉

曽我五郎時致 松也

曽我十郎祐成 尾上右近

小林朝比奈 巳之助(33、大和屋、三津五郎長男)

化粧坂少将 新悟(32、大和屋、女方)

八幡三郎 莟玉(かんぎょく、26、大和屋、梅玉の養子、女方)

梶原平次景高 吉之丞(56、播磨屋)

近江小藤太 亀鶴梶原平三景時 桂三

鬼王新左衛門 友右衛門

大磯の虎 魁春(75、加賀屋、梅玉実弟、女方)

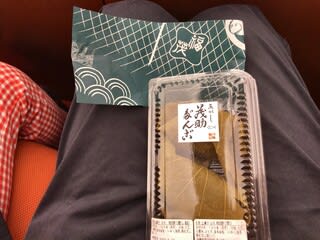

さて、この舞台の終了後は昼食タイムだ。1人で来たときはおにぎりとかサンドイッチなどで簡単に済ませることもあるが、嫁さんを連れてきているときは、やはり幕の内弁当などを買って食事を楽しむのは必須だ。我々はいつも三越で弁当を買って、松屋で甘味を買って幕間に食べて楽しむことにしている。今日は、私は日本橋辨松の弁当にした(1,400円くらい)。甘味はいつもの松屋にある「茂助だんご」だ。

若き日の信長

信長は若いころ、慣習もしきたりも無視して傍若無人なふるまいをすることから「うつけ者」などと呼ばれていた。信長自身は物事を過去のしがらみにとらわれずに考え、合理的に行動していたが、周囲の理解がなく密かに悩んでいた。一番の家臣平手中務政秀でさえ真に信長を理解していなかった。このような斬新な見方をしてこの歌舞伎を書いたのが大佛次郎だ。

昔は歌舞伎作者はそれ専門の職業であり、作品は時代物、世話物、舞踏に分類されていたが、現代では大佛次郎など専門外の劇作家や文学者がつくる歌舞伎作品がある、これを現代歌舞伎という。本作もそうだ。ただ、見終わった感想としては、明治座などでやるお芝居と何が違うのかあまりよくわからなかった。

当代團十郎は、信長をよく演じていたし、お似合いの役だと感じた。当代團十郎と一般的な信長のイメージとが重なる感じがする。

織田信長 團十郎

木下藤吉郎 右團次

弥生 児太郎

五郎右衛門 男女蔵

甚左衛門 廣松

監物 九團次

林美作守 市蔵

僧覚円 齊入

林佐渡守 家橘

平手中務政秀 梅玉(76、高砂屋)

音菊眞秀若武者(岩見重太郎狒々退治)

題名の「おとにきく まことのわかむしゃ」は、「おと」は音羽屋を、「きく」は菊五郎を表している。眞秀は既に寺島眞秀の名前で舞台を踏んでいるので、今回が初舞台ではないのではと思うが、業界用語では、寺島眞秀としての出演は「初お目見え」であり、今回、初代尾上眞秀としては「初舞台」となる。

豪華メンバーによる初舞台、女方、立ち役両方を華麗にこなした眞秀、立派だったしかっこよかった。この家系に生まれたからといって安泰というわけではなかろう、10才の子供ながら大きなものを背負って役者として身を立てる決断をした眞秀は立派なものだ。

岩見重太郎 眞秀

弓矢八幡 眞秀

長坂趙範 松緑

藤波御前 菊之助

大伴家茂 團十郎

渋谿監物 彦三郎(46、音羽屋、楽膳長男)

趙範手下鷹造 坂東亀蔵(44、音羽屋、楽膳次男)

腰元梅野 梅枝(35、萬屋、時蔵長男)

若者萬兵衛 萬太郎(34、萬屋、時蔵次男)

同 光作 巳之助

同 佑蔵 尾上右近

重臣布勢掃部 團蔵

局高岡 時蔵

重臣二上将監 楽善

今日はゆっくり楽しめた。どの演目だか忘れたが長唄の杵屋勝四郎と杵屋巳太郎が2人で出てきて三味線で唄ったのはよかった。また来月も観に来たい。