東京芸術劇場シアターイーストで演劇『センの夢見る』を観た。「ほろびて」というカンパニーが上演。13時開演、15時過ぎ終演。4,500円。席は自由席だが、チケットを買ったときにそのチケットに整理番号が付されており、その番号順に入場が案内された。

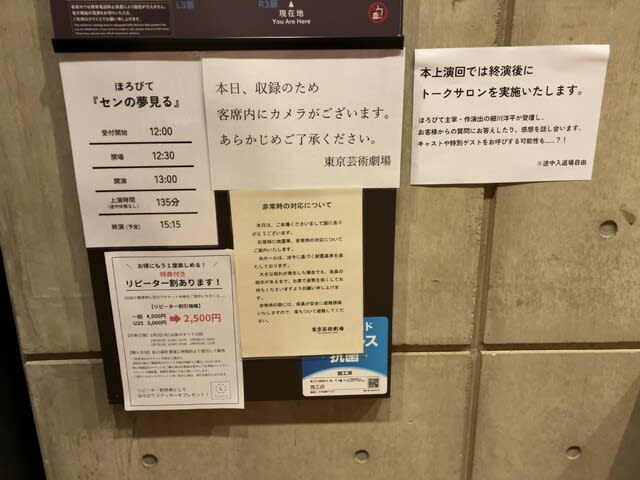

シアターイーストは初めて。座席数は300くらいか、9割くらい埋まっていたように見えた。若い人が多かった。これは演劇公演の特徴だ。会場には「今日の公演は収録のため客席内にカメラがある」、「本公演終了後にトークサロンがある」と書いた紙が貼りだしてあった。

「ほろびて」だが、これは2010年に始動した細川洋平の演劇作品を上演するカンパニー。細川は1978年生まれ。早稲田大学演劇俱楽部を経て「ほろびて」を立ち上げ、2010年より始動させた。「ほろびて」は、一度なくなったものの中から、また立ち上げていく行為が創作の源流にあると捉え、その事後の事柄を想像し続けるために名付けたカンパニー名。2021年5月、『あるこくはく』で第11回せんがわ劇場演劇コンクールグランプリ、劇作家賞(細川)、俳優賞(吉増裕士・客演)の三冠を受賞。

今日の演目は、『センの夢見る』

作・演出

細川洋平

出演

浅井浩介、安藤真理、大石継太、生越千晴、佐藤真弓、藤代太一、油井文寧

物語の舞台は1945年のオーストリア・レヒニッツと2024年の日本

- 1945年、オーストリアとハンガリーの国境付近の村レヒニッツに暮らす三姉妹のルイズ、アンナ、アビゲイル。彼女たちにとっての娯楽は、空想の旅に出ることだった。2月初旬、そんな三人に、近くのお城で開催されるという舞踏会への招待状が届く。夢のような招待にはしゃぐアンナとアビゲイルに対し、乗り気になれないルイズ。そこに隣人のヴィクターが訪ねてくる。

- 2024年の日本、泉縫(いずみ・ぬい)と妹の伊緒(いお)の暮らす家。そこに、縫の生活を密着取材しているという自称YouTuberのサルタがやってくる。レンズを向けられ、縫もまんざらではない様子を見せる。サルタは、なぜ兄妹をカメラに収めるのだろうか

この2つの時代はそれぞれ別々にそれぞれの時代のリビングルームでスタートするが、劇の途中で2つリビングルームがつながってしまう。交わった互いの生活は、果たしてどのように変化していくのか・・・

作・演出の細川は、「夢や、夢見る人々を描こうと思います。夢には時間軸が存在します。達成される前と達成された/されなかった後。むろんそれを見ているのは外側の人間です。つまり、夢見る人々を、外側から見るという行為が今、とても興味深いと感じています。それはきっと、夢を見ていたのに、現実を見ざるをえなくなった人を見ることにもなるのではないでしょうか。つまり演劇で繰り返し行われてきたことを、演劇を通して、描こうと思います。とても小さくてシンプルな演劇になるんだと思います。」と述べている。

以上に書いたことは事前に芸術劇場や「ほろびて」のホームページに書かれているもので、事前に読んで鑑賞に望んだ。ところが、実際にこの劇を鑑賞してみると、細川の言いたいことがなんなのかよくわからなかった。途中でオーストリアが舞台の3人娘が招待されたパーディーは運営がナチの将校が行っていること、そこで何か異常なことが行われていることなどがセリフの中に出てきて、何か深刻な問題が起っていることは感じられたが、よくわからなかった。

また、1945年のオーストリアと2024年の日本のリビングルームが一つになると言うのもよく理解できなかったし、2024年という時代を持ち出した意味もよくわからなかった。

終演後にトークサロンがあるので参加してみた。舞台には作・演出の細川のほか、当日出演した俳優4名が上がり、細川から今日の演目の説明がなされた。そこで初めて1945年のレヒニッツと言う町の意味が理解できた。すなわち、この町は人口3,000人の小さな町で、1945年3月25日、ナチスの親衛隊や秘密警察の指導者、現地の対独協力者がレヒニッツ城でパーティーを行い、そこでパーティーの客は「娯楽」として約200人のユダヤ人の強制労働者を銃殺する事件が起った。

この虐殺されたユダヤ人の死体が葬られた墓の場所は今でも不明なまま、レヒニッツの住民も沈黙したまま。戦後、現在に至るまで、一部の証言者によってこの夜のことが語られることはあるが、詳細までは決して明らかにならない。

この未解決の問題が細川の問題意識にあり、城の近くで暮らす3姉妹がパーティーを夢見るが、現実を見て恐怖を感じ、2024年の日本に生きる2人の登場人物にその不条理を考えさせる、そんな狙いだったのかなと思った。しかし、これを終演後に説明されても初めて見る人にはつらいと思った。また、リビングルームが一緒になること、タイトルにある「セン」が何を意味するのか、2024年の日本のリビングルームに現れるYouTuberが何を意味しているのか、などまだわからないことだらけだ。

トークセッションを聞くと、俳優達も細川から台本だけ渡されて詳しい説明は受けてないようなことを言っていたので、これはどういうものかな、と感じた。

演劇をこんな小難しく考えて作る必要があるのだろうか、それがトークサロンまで聞いた後での本日の感想である。テーマが深刻だからこうなるのか、私にはわからない。普通の人は2、3回観ないと理解できない演目ではないだろうか。

演劇は今後も折に触れて見ていきたいし、この「ほろびて」の作品も見ていきたい。