TVで放送されていた、シェイクスピア・作、鵜山仁・演出「尺には尺を」を観た。2023年11月新国立劇場中劇場での収録。初めて見る演目だ、原作(Measure for Measure)も読んだことがない。

この作品は、新国立劇場の2023/2024シーズンで上演された"ダークコメディ"で、「終りよければすべてよし」と合わせて、二作が交互上演された。

この交互上演について新国立劇場の解説では、

「本作と『終わりよければすべてよし』の二作品は、登場人物に屈折したキャラクターが多く、"ダークコメディ"と呼ばれています。 しかし、単に暗いだけではなく、人間の内面、時に自我と欲望をむき出しにした登場人物たちは、魅力的で深い人物造形に満ち、物語も終幕に至るまで、息をもつかせず展開するなど、隠れた傑作と言っても過言ではありません。この二作は時をおかず執筆されたと推測され、ストーリー的にも同じテーマを持つ、表裏一体のような戯曲であり、交互上演にこそ意味があると考えます。」と説明している。

さらに「シェイクスピア作品の中では、数少ない、女性が物語の主軸となる作品でもあり、両作品とも登場人物たちは降りかかる困難に果敢に立ち向かい、世の理不尽を白日の下にさらします」と解説している。

【作】ウィリアム・シェイクスピア

【翻訳】小田島雄志

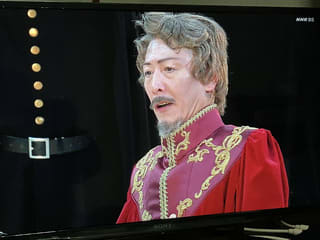

【演出】鵜山 仁(71)

【出演】

岡本健一(アンジェロ)

木下浩之(ヴィンセンシオ)

ソニン(イザベラ)

浦井健治(クローディオ)

宮津侑生(ルーシオ)

中嶋朋子(マリアナ)

立川三貴(典獄)、吉村 直(バーナーダイン・紳士1)、那須佐代子(オーヴァンダン)、勝部演之(判事)、小長谷勝彦(ポンピー)、下総源太朗(エスカラス)、藤木久美子(フランシスカ)、川辺邦弘(エルボー・紳士2)、亀田佳明(フロス・アブホーソン)、永田江里(ジュリエット)、内藤裕志(ピーター)、須藤瑞己(召使い、役人、従者)、福士永大(使者、役人、従者)

ウィーンの公爵ヴィンセンシオ(木下浩之)はウィーンを離れることにしその代理を真面目なアンジェロ(岡本健一)に任せる。公爵の統治下、ウィーンは法に緩かったが、アンジェロは厳しく取り締まることにする。若い貴族クローディオ(浦井健治)は婚前交渉で恋人のジュリエット(中嶋朋子)を妊娠させたため死刑を宣告される。クローディオの友人ルーシオ(宮津侑生)は修道院にいるクローディオの妹イザベラ(ソニン)を訪ね、アンジェロに死刑の取り消しを懇願させるが、アンジェロはイザベラに自分と寝るならばクローディオを助けてもよいと持ちかける。イザベラは拒否する。

公爵は実はウィーンを出発しておらず、修道士に変装してアンジェロの動向を監視していた。イザベラから話を聞いて、公爵はアンジェロに罠(ベッド・トリック)をしかける。アンジェロのかつての婚約者マリアナにイザベラの身替りを演じさせるもの。計画はうまく行ったが、アンジェロはイザベラとの約束を破り、クローディオを処刑しようとしたため、公爵は病死した囚人の首をアンジェロに届けさせるが・・・・

シェイクスピアの戯曲は好きだ。「マクベス」や「リア王」、「リチャード3世」などは繰り返し読んでいる。彼の戯曲はオペラになっている作品も多いが、私は戯曲をオペラ化したもので良い作品は無いように思う。戯曲はあくまでも演劇として演じられて初めて意味のあるものと言えよう。たしか福田恆存が言っていたと思うが、戯曲は言葉がすべてであるが、オペラは歌や音楽が中心で演劇とは異なる。

戯曲はすらすらと読めて時間を取らないので、読みやすい。しかし、行間に含むいろんな意味合いが深く、一度読んだくらいでは作者(シェイクスピア)の言わんとするところはわからない。何度か読み返したり演劇でみたりして理解を進めていくしかないだろう。映画でも本でも、演劇でも、良い作品は繰り返し観たり、読んだりすべきだと思っている、同じクラシック音楽を何回も聞くように。

観た感想を少し述べてよう

- 初めて観た作品だが結構面白かった、ストーリーが面白い。

- 登場人物では、アンジェロの岡本健一、侯爵の木下浩之、イザベラのソニン、ルーシオの宮津侑生の出番が多く、それぞれ良い演技をしていた。

- 尺には尺をというタイトルの意味するものは何か。これはアンジェロがクローディオを婚前の姦通の罪で死刑にしたが、自分も助命に来たクローディオの妹のイザベラに処女と引き換えに兄を減刑にすると言って姦通した罪を犯したので、クローディオと同じ死刑を侯爵から言い渡されることによる、ということか。

- この物語の主役はアンジェロとイザベラであるように新国立劇場では扱っているが、私は公爵ではないかと思う。自分の治世においてウィーンの風紀が乱れ、それを直すために大きな方針転換を決意するが自分がやると人気が無くなるので真面目な部下のアンジェロにやらせる。自分は神父に扮して遠山の金さんよろしくアンジェロの政治を監視し、アンジェロがやり過ぎたとみるや、すべてをわかっている者として正体を明かし、温情ある遠山裁きをしてみせる。そして、最後はイザベラに妻になってくれと勝手な要求をして宮殿に連れて行く。公爵役の木下浩之は実にうまく演じていたと思う。もちろん、イザベラ役のソニンも良い演技をしていた。

- 最後に公爵の求愛を聞いたイザベラの無言の表情が面白い。イザベラを演じたソニンは「何言ってんのこの人は」、「男は結局やることが同じじゃないか、信じられない」というような表情をしていたように見えたがどうだろうか。解釈はいろいろあるようだが、ウィキでは、何も言葉を発しなかったというのは無言の承諾であるが異説もある、と書いてある。

- この物語のセリフにもシェイクスピア得意の皮肉や教訓めいたものが多くある。原書(翻訳)を持っていないので全部は覚えていないが、一つだけイザベラの言ったことを紹介しよう。「この世のもっとも凶悪な悪党が、アンジェロのようにおとなしい真面目な、公正な、欠点の無い人間に見えることも有り得ます」。確かにその通りだ。卑劣な犯罪をした人が日頃はおとなしい善良な市民のように見られていたことは良くあることだ。

大変楽しめました。