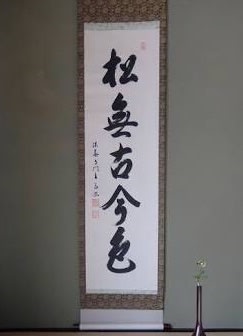

初釜に招かれ、本年初のお茶席となりました。お席の掛軸は「紅炉一点雪」です。

真っ赤に燃え盛った炉の上に、一片の雪が舞い落ちては、一瞬のうちに溶けてしまう。そのはかなさを語っています。

『碧眼録』には次のように記されています。

荊棘林透衲僧家 紅炉上如一点雪

(荊棘林を透る衲僧家、紅炉上一点の雪の如し)

大意は次の通りです。

修行僧が、荊棘林(イバラ)の林を通っても、紅炉上の一点の雪のようにいっさい痕跡を残さない。

イバラの道を通って、傷だらけになって出てくるというのは、修行が足りないのだ。修行にあっては、紅炉上の雪のように徹底して身を焼き尽くし、次の瞬間には痕跡すら残していない、それが修行の到達点なのだ。

一瞬のうちに消え去ってしまうのは、次々に降りかかる煩悩であって、修行僧は「紅炉」に見立てられているように解してしまうところですが、修行僧が例えられるのは「一点の雪」の方です。つまり、修行僧自身は惜しげもなく消えてしまうのです。このあたりの解釈が難しい。

こんな話も残されています。

永禄四年九月十日の早朝、朝靄を突いて武田信玄の本陣に単騎で突入した上杉謙信は、床几に座す信玄に向かってこう言って切りかかります。

「如何なるか是れ剣刃上の事」

信玄は泰然自若として「紅炉上一点雪」と答え、そのまま鉄扇で振り下ろされた刀を受け止めます。

まさに一刀両断されようとするその心持ちはどうだ、と問いかけられて、信玄は生への執着は一切ないと答えたというのです。むろん、後世の脚色でしょうが、瞬間に消えてしまう雪と、今まさに死に直面している自分と重ねて考える、戦国武将の心持ちは正しく伝えているのだと思います。

この今という瞬間の私は、宇宙の存在をも成り立たせうるかけがえのない私であって、昨日の私とも、将来の私とも違う。これらすべての私を「私」という一語で一括りにしてしまうけれども、かけがえのない「この私」は一瞬にして消えてしまう。

そのことを腹の底から合点していれば、「私」という一語で一括りにされた立場からみた、「かつてこんな非道いことをされた」とか「将来こんな恐ろしいことが起こったらどうしよう」などという心配ごととは無縁なはずだ。イバラの道を通った修行僧がケロリとしているような境地に立てるはずだ。

冒頭の禅語をそのように解釈しました。

それにしても、真っ赤に燃える炉の赤と、そのうえに静かに降る積む雪の白の、色の対比の美しさ。その美しさを感じるのは一瞬で消える「この私」であり、その心持ちを忘れないように想起するのも、その瞬間の「この私」です。「この私」は美と覚悟において絶えず生き直されるのだ、そのようにも解しました。