2024年1月の道草日記です。

今年も道草日記をどうぞよろしくお願いします!

とはいえ、1年で一番花が少ないこの時期、寒波もやってきて苦戦しました。

どうぞご覧ください。

※名前は五十音順、以下同様

〇花が咲いていたもの 39種類 -17

・アメリカイヌホオズキ

・アメリカフウロ(花)

投稿済みですが、とても綺麗な花を見つけました。他は葉ばかりです。

・アレチハナガサ(蕾)

寒くて蕾のまま咲かなかったみたいです。

・オオイヌノフグリ(花)

早春の花がついに咲き始めました!旧みん花別名星の瞳。懐かしいな~

・オオキバナカタバミ(花)

晴れた昼間しか咲かないので、なかなかちゃんと咲いている所撮れません。

・オッタチカタバミ

寒いからか花が縮かんで、最初何が咲いているのか分かりませんでした。

・オニタビラコ

・オランダミミナグサ(花)☆

先月は蕾、今月は花を見つけました!

・カラスノエンドウ(花)

旗弁が目立っています。

・キュウリグサ(花)

・コセンダングサ(花)

ほとんど実になりましたが、花も少し残っています。

・コハコベ(花)☆

ふと見ると、金網の向こうに沢山花が咲いていました。

・コマツヨイグサ

・シロツメクサ

・シロバナタンポポ(花)☆

偶然見つけました。以前見た場所とは全然違う場所です。

・スズメノカタビラ(穂)

・スミレの仲間(閉鎖花)

・セイタカアワダチソウ(花)

寒くて花のまま固まってしまった感じです。

・セイヨウタンポポ(花)

晴れた日は低い位置でぱかんと開いています(左)

・ツタバウンラン

ほぼ年中咲いていますが、久しぶりに撮ってみました。

・ツルニチニチソウ ☆

な、なんともう花が!!

・タチチチコグサ

・トキワハゼ

ほぼ年中無休ですが、冬は花の色が濃い気がします。

・ナズナ(花)

花が少ない時期なので、ついまた撮ってしまいました。

・ニセカラクサケマン(花)

あちこちで続々と花が!

・ニホンズイセン(花)

今月は花が増え、なんと八重咲きのニホンズイセンまで見つけました。

・ノゲシ

黄色い花は元気が出ますね!

・ノボロギク(花)

開かない花ですが、なぜか愛おしいです。

・ハタケニラ(花)

先月に続いて、ピンクがかったハタケニラを見つけました。

・ハナカタバミ(花)

・ヒナギキョウ

年中咲いている芝生は草刈り。今度は全然別の場所で見つけました。

・ヒメオドリコソウ

先月見た場所とは別の場所でも見つけました。

・ヒメジョオン

月初めの写真ですが、月末にも咲いていました。

・ヒメツルソバ

先月より少なくなりましたが、花の色はますます鮮やかです。

・ヒメリュウキンカ(逸)☆

花壇で咲いているのを見たので、探してみたら逃げ出した花が二か所で。

・ホトケノザ(花)

・マメカミツレ(花)

地味ですが、冬になると気になる花です。

・マメグンバイナズナ(花)

やっぱり年中無休。でも咲いている場所は同じ場所。

・ミチタネツケバナ(花)

〇葉、芽が主 63種類 +7

特に断らなかったら(葉)です。

・アオツヅラフジ

・アカカタバミ

・アメリカフウロ

・アリアケスミレ

・アルストロメリア

・アレチハナガサ

・ウチワゼニクサ

・オオカワヂシャ

・オオキバナカタバミ(葉)

・オオジシバリ

この辺りにあるはず・・と探して見つけました。草紅葉でした。

・オオイヌノフグリ(葉)

・オオフサモ(特定外来)

さすがに寒いからか、ちょっとだけ。

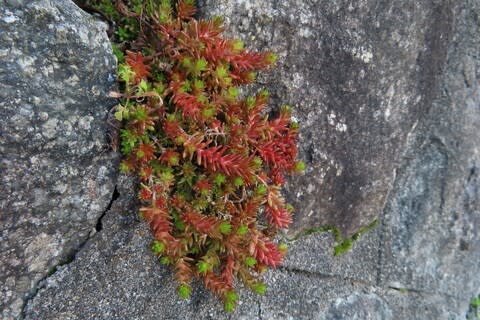

・オカタイトゴメ

草紅葉継続中。

・オッタチカタバミ

・オヤブジラミ ☆:沢山芽が出てきていました。

・オランダミミナグサ

・カキドオシ

・カタバミ

・カニクサ

写真撮ったの初めてかもしれません。

・カラー

・カラスノエンドウ

・カワヂシャ ☆

去年咲いていた場所(溝)で葉を見つけたので間違いないと思います。

・キカラスウリ

・ギシギシ

・クズ

・コモチマンネングサ ☆

芽生えなのでちょっと怪しいですが・・・

・シロツメクサ

・スギナ

・セイヨウカラシナ

根生葉があちこちで見られるようになってきました。

・セイヨウタンポポ(葉)

・セリ(葉)

先月撮った場所は清掃。今月は別の2か所で見つけました。

・センニンソウ

・タガラシ ☆

カワヂシャと隣り合って生えていました。ちなみに溝の中です。

・タチチチコグサ

・ツメクサ

・ツルニチニチソウ(葉)

・ツルマンネングサ

・トキワツユクサ

・ドクダミ

・ナガミヒナゲシ

・ニゲラ(逸) ☆:ついに生えてきましたよ~

・ニセカラクサケマン(葉)

・ノアサガオ

・ノゲシ(葉)

・ノボロギク(葉)

・ノミノツヅリ

先月はピンボケだったのでリベンジです。・・・って変わらんか。

・ハタケニラ(葉)

・ハハコグサ

・ヒガンバナ

結構ばっさばさ生えています。それだけ花が多かったんですね。

・ヘビイチゴ ☆

作業用の小屋があった横に生えていたのですが小屋は取り壊し。わずかに葉が残っていました。

・マツバウンラン ☆

これって何だったっけ?今の時期新芽が出てくると何の芽が考えるのが楽しいです。

・マルバヤハズソウ

・ミチタネツケバナ(葉)

花もありますが、見事な根生葉だったので。

・ミドリハコベ

春の七草に入れられるような綺麗な葉。

・ムラサキカタバミ

・メキシコマンネングサ

葉が少し細めなのが特徴。

・ヤエムグラ

沢山生えているので、一枚くらいは撮ってしまいます。

・ヤグルマギク ☆:ニゲラとセットで生えてきていました。

・ヤブラン

・ヨメナ

・ヨモギ

・ランタナ

色が綺麗だったのでパチリ。

〇実、種、終わりかけ 42種類 -7

・アキノエノコログサ

もうほとんど実はなくなっているように見えます。

・アメリカイヌホオズキ

・イタドリ(実のあと)

・イヌホオズキ(実)

・エノコログサ(実)

・オオオナモミ(実)

こげ茶色の実がまだびっしりと付いています。

・オオバコ(実)

・オギ(穂)

光が当たってキラキラ。

・オシロイバナ(実・枯)

・オニノゲシ(綿毛)

・オヒシバ(実)

・カズノコグサ

時々間違って生えています。

・カタバミ(実)

・ギョウギシバ(枯)

気が向いて撮ってみました。枯れた穂が残っています。

・コセンダングサ(実)

まだまだ残っています。

・コニシキソウの仲間(実)

・ジュズダマ(実)

先月とさほど変わらない感じで残っていました。

・シロバナタンポポ(綿毛)☆

当たり前ですが、花を見た次の週に行ってみたら綿毛になっていました。

・スミレの仲間(実のあと)

・セイタカアワダチソウ(綿毛)

綿毛と綿毛も落ちた後と両方みられました。

・セイバンモロコシ(実)

意外と実が残っていました。小鳥が食べるのはこれから?

・セイヨウタンポポ(綿毛)

・タチスズメノヒエ(実のあと)

・ナガエコミカンソウ(実)

・ニラ(実)

・ヌカキビ(実のあと)

・ノゲシ(綿毛)

・ヒメジソ(実のあと)

こういうのも、なかなか風情がありますね。

・ヒメムカシヨモギ(綿毛)

・ヘクソカズラ(実)

この後、全部市が草刈りをしてくれました。

・ホシアサガオ(実)

・ホナガイヌビユ(実)

・マメアサガオ(実)

・マルバルコウ(実)

マメアサガオとの区別がつきませんが、マルバルコウしかない場所だったので。

・メリケンガヤツリ

・ヤナギバルイラソウ(実)

こんな実がなります。

・ヤブガラシ(実)

・ヤブラン(実)

まだこんな綺麗な実が生っていました。

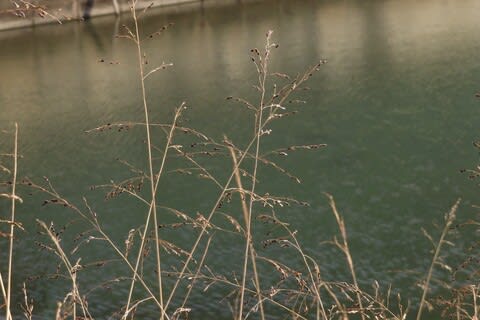

・ヨシ(綿毛)

青空に映えます。

・ヨモギ(実)

・ランタナ(実)

以上、のべ144種類。

先月見た数が160種類でしたので、16種類減りました。

もっと減っているかと思ったのですが、葉を沢山見つけたので踏みとどまりました。

葉が育って花が咲くまで、なんとか草刈りに会わないでほしいです。

今月は、花が少ない分写真を頑張って撮りました。

色の少ない冬場、少しはお楽しみいただければ幸いです。

【撮影:2024/1 宇治市】

先日、所用で日の入り少し前に長岡天満宮の横を通りました。

今回は参拝はしていないので、神社の説明は省略。

通りすがりの光景としてご覧くださいませ。

・・・お気づきかもしれませんが、ネタ不足のため苦肉の策です(笑)

JR長岡京駅から西に進むと、正面に長岡天満宮の大きな鳥居が見えてきます。

天満宮なのでご祭神は菅原道真公。ご紋は梅鉢紋です。

こちらは春に咲くキリシマツツジで有名です。

今はわずかに紅葉した葉が残ります。

今回は境内の東側に広がる八条が池に沿った歩道を歩きました。

池の向こうには有名な筍料理の料亭、錦水亭が見えています。

コンクリートの浮島に、カワウがいます。

こちらでも、もう婚姻色!

翡翠色の目をみたいので、光が当たったときにパチリ。

撮った写真を見てみると、目より背中の羽根の美しさに驚きました。

で、池の中はというと・・・

ハシビロガモのペアがくるくる。

これが有名なハシビロガモのくるくる回って餌取りする様子なんですね!

よく見ると、池には3組のカップルが同じようにくるくる回っていました。

初めて見た~

で、歩道には沢山梅の木が植えられていましたが、蕾が堅く咲いている花がない・・・

と思ったら、1本だけ白梅が咲いていました!

いいですね~

今年の初白梅です。もうちょっとしたら、沢山咲いてくるでしょうね~

さらに先に進むと、スイセン発見。

ニホンズイセンとは少し違いますよね。

野暮用済ませて帰るころには、もう空にお月様が出ていました。

梅の花が咲くころ、今度はちゃんと参拝してレポートしますね!

【撮影:2024/1下旬 長岡京市】

先日、京都山科にある勧修寺をご紹介しました。

勧修寺に行った時に気になっていたお寺が、今日ご紹介する真言宗善通寺派大本山 牛皮山随心院です。

山科区小野の地にある随心院は、元々仁海僧正が10世紀に創建した牛皮山曼荼羅寺の塔頭でした。

その後、後堀川天皇の宣旨により門跡寺院となり、多くの皇族や摂家が入山しています。

(牛皮って何?とかいろいろ面白い由緒が他にもありますが、興味のある方はご自分で調べてくださいね~)

この随心院、このご由緒より有名なのが小野小町ゆかりのお寺ということ。

元々随心院が位置する小野御霊町は、古く小野氏の根拠地であり、小野小町の出身地でもありました。

今も小町ゆかりの遺構など見所満載と聞き、先週末ちょこっと隙間時間で行ってきました。

勧修寺もそうでしたが、随心院も人がいません・・・

灯篭が並ぶ参道の突き当り右手に拝観受付があります。

こちらから建物の中に入ることができます。

入り口で地図をいただきましたが、本堂は今工事中で拝観することができません。

書院などの建物と、お庭を中心に見学しました。

薄暗い廊下を歩いていきます。

何気ない襖絵もなかなか。

こちら表書院です。撮影禁止でしたが、左手に仏像が何体かいらっしゃいました。

本堂が工事中なので、一部こちらに移っておられるようです。

そして突き当りには、華やかな壁画が・・・

こちらは随心院がだるま商店とコラボして2009年に制作された、極彩色梅匂小町絵図。

小野小町の一生をこの1枚に表した、渾身作です。

・・・ってこんな小さい写真じゃわからん!!

古いものばかりに目が行ってしまい、ちゃんと撮っていませんでしたがイチオシの壁画だそうです。

この綺麗なピンク色は、「はねず色」と呼ばれ、随心院にある梅園に咲く梅の色なんだとか。

う~ん、真剣に撮ればよかった!

どこからでも見えるお庭は冬モード。

スギゴケも少し赤みがかかり、冬っぽいです。

出口近くに、このようなお部屋が・・・

小野小町といえばモテモテ美女、あちこちから沢山の恋文をもらっていました。

まあその多くは実らなかったわけで、そんな恋文を供養するお地蔵さまが随心院にはあるそうです。

この「告白」という衝立にはそんな謂れが書かれていました。

独特のピンク色がはねず色なんでしょうね。

ということで、随心院の周りをぐるっと回ってみました。

薬医門です。見学していたのはこの塀の内側です。

赤みがあるのはナンテンだけでしたね~

半円形の俳句が書かれた石の碑がずっと並ぶ参道を歩いて清滝権現へ。

ここにはご神木があるとのこと。

ありました!

すごく大きな木で、根っこもすごいです(下左)。

でも何の木か分かりません(泣)

検索したら出てくるかと軽く見ていたのですが、全然見つからず。

再訪したら、もうちょっとちゃんと見てきます。

あ、ちゃんと清滝権現にもお参りしましたよ~(下右)

さらに進むと、柴垣の突き当りに・・・

小町文塚がありました~

こちらで小野小町に寄せられた文の供養がされているそうです。

そして、小野小町ゆかりの遺構がもう一つ。

ちょっと井戸っぽくないですが、こちらは「化粧の井戸」。

その名の通り、小野小町がこの井戸の水で顔を洗い、「艶顔を装った」と言われているそうです。

今は水が少し汚れていて、ちょっとこれで顔を洗うのは・・・と思いました。

随心院の前には梅林があり、遅咲きのウメが咲くそうです。

今年は梅を見逃した!というときは、ここに来たらいいかも。

「はねず色」のウメが楽しめますよ!

【撮影:2024/1/21 京都市山科区】

今年の大河ドラマは藤原道長と紫式部が活躍した平安時代ですね。

平安の都といえば京都。

現在の京都御所は当時の内裏より東側にありますが、今も雅やかな風情を感じることができます。

今日はそんな様子を少しだけご紹介しますね~

現在、京都御苑には京都御所の他、京都仙洞御所、京都迎賓館の建物があり、申込で参観できます。

いつでも参観可能な場所として、総合案内所にもなっている閑院宮邸跡と桂宮邸跡があります。

こちらは京都御所の建礼門です。

ハト!

で、今日のトピックスはというと、これらの観覧場所ではなく、昔の公家屋敷跡です。

京都御苑のマップを見ると、「有栖川宮邸跡」、「鷹司邸跡」などの文字が目に付きます。

京都御苑に行ったことがなかったころは、これを見て何か遺構が残っているのかと思っていました。

実際には、松をメインに、色々な木々が植わっているのみ。

森でもないし、庭でもないし、中途半端やな~と最初は思いました。

(今思えば失礼なことです)

でもよく見ると、こんな立て札が・・・

ん?と思い読んでみると・・・

なんと、ここがあの藤原道長の邸宅、土御門邸跡でした。

のちの一条天皇や後朱雀天皇がここで誕生し、「この世をば我が世とぞ思う」の歌もここで詠まれたとか。

いや~感慨深いですね。

そう、ここは実際に見学して楽しむというより、想像力を働かせて楽しむ場所でした。

こちらの神社はというと・・・

795年、藤原冬嗣の自邸であった東京第に宗像三女神を勧請して祀った宗像神社です。

鳴くよ(794)ウグイス平安京ですから、まさに平安遷都当時からあった神社なんですね。

境内にはかすかに春の気配。

と思ったのですが、期待していた梅はまだ蕾が堅く、残念!

ということで、うろ覚えでロウバイやウメの木のある場所に行ってみると・・・

スズメがいました。

ウメの花はというと・・・ほんの数輪が咲き始め。

ロウバイも・・去年はもっと沢山咲いていたんですけどね~

代わりにサザンカは結構まだ残っていました。

こちらの紅白のサザンカは・・・

西園寺邸跡でした~

元々、金閣寺のある土地に別荘があったそうなのですが、江戸時代にこちらに移されたそうです。

元々音楽神弁財天を祀っていたこともあり、東京遷都後、跡地に白雲神社が建てられました。

(前に少しだけ詳しく説明しています→こちら)

近くにあった、ピンクのマユミの実です。

京都御所の南西の塀の近くに大きな木が見えてきました。

看板もあるので、有名な木なのでしょうか。

こちらの木は、「清水谷家の椋」。

ムクノキだったんですね~

樹齢300年、この辺り、清水谷家という公家の邸宅で、その庭にあったそうです。

そろそろ帰る時間が近づいてきました。

最後の最後に、松の木で今日あまり見られなかったシジュウカラとヤマガラ発見。

う~ん、証拠写真程度でしたね。

今回の鳥果は今一つでしたが、のんびり楽しく過ごせました。

最後に、京都御苑についてのおさらいです。

京都御苑についてもっと詳しく知りたい方はご覧くださいね!

<ご参考:京都御苑おさらい> 一般財団法人国民公園協会のHPから引用(一部省略)

京都御所は平安時代から明治に至るまで千年以上にわたり天皇がお住まいになり、政事を行った所であり、京都は長い間日本の「都」でした。

江戸時代末期には京都御所を囲むように公家屋敷街が形作られていましたが、明治維新を迎え京都から東京(江戸)へと都が移り、それに伴って天皇と公家たちも東京へと移り住んでしまいました。

そのため御所と公家屋敷街は一時期荒れ果てましたが、明治天皇のお考えもあり、大内保存事業が開始され、

公家屋敷街一帯は建物を取り払って樹木などを植えて公園化し、新たに「京都御苑」として生まれ変わりました。

戦後、京都御苑は広く国民に開かれた公園となるように、訪れる人々のために休憩所、児童公園や運動施設などが苑内に新たに整備されました。

現在では、京都御所、京都大宮・京都仙洞御所、京都迎賓館を含む緑豊かな約100ヘクタールに及ぶ広大な敷地は、九門五口の出入口がある公園として、国内、海外から訪れる観光客や身近な市民の憩いの場として、広く親しまれています。

【撮影:2024/1/14 京都御苑】

今日はバードバス、と予告したので載せなければいけません。

ご存知の通り、京都御苑のバードバスは結構有名。

色々な小鳥たちが水を飲んだり、水浴びをしたりする姿が見られるとあって、四季折々多くの人が訪れます。

でも分かるんですよね~近づくだけで。

この日も、森の文庫方面からバードバスに近づいていくと・・・

人は一人、ベンチにはカラスが一羽座っていました。

それでもバードバスの方を見ていると、上の木の方でカサカサいう物音が。

待っていると、来ました!

アトリです。それも三羽。

上の方には、いつ飛び降りようか考え中のアトリも。

こんな感じで、下りてきたり飛び立ったりして、しばらくの間バードバスはアトリ専用に~

それもすぐに飛び立ってしまい、そこにやってきたのがヤマガラ。

警戒心が強いのか、上ばかり見ています。

いつもは、シジュウカラやヤマガラがこの辺りに沢山いたのですが、今回はゼロ。

どうも餌やり禁止を徹底したので、「こんなところに来てもつまらん」とばかり、移動したようです。

で、ついにバードバスのお客さんがゼロに。

アトリはというと、カツラの木の上で実を突いていました。

アトリはシベリア方面から渡ってくる冬鳥で、日本では集団行動をします。

公園や植物園などでは比較的よく見かる鳥で、京都御苑でも常連さんです。

この後待っていても誰も来ないので、もう一か所のスポット、染殿井に移動しました。

ベンチに霜が付いて寒そう~

染殿井ですね。塀の奥は迎賓館です。

ここには去年、アオジとルリビタキ(♀)がいました。

今年はどうかな~

鳴き声も聞こえないし無理かも・・・

あ、落ち葉がカサカサ動いてる!

アオジちゃんがいました!

目の周りが黒っぽいのがオス、褐色なのがメスなので、こちらはメスですね。

望遠で撮っているので、気にせず餌とりに励んでいます。

しばらくポーズをとってくれましたが、藪の中に入ってしまいました。

ちなみに、藪の中でチッチッとかすかな声が聞こえるのはアオジの声のことが多いです。

地面でウロウロしているという点では、昨日ご紹介したビンズイとも似ていますが、科が違います。

ビンズイはセキレイ科タヒバリ属、アオジはホオジロ科ホオジロ属です。

そういえば、ホオジロやカシラダカとも似ていますね。

何もいないので、またバードバスの方に戻ることにしました。

あ、また枝の上にアトリが戻ってきています。何羽かいるようです。

下りてきました。

顔が黒いのがオス、薄い色なのがメスです。

また次々と・・・

キリがないのでもうこの辺で・・・

今回はほぼアトリしか見られませんでした。

去年はメジロ、イカル、エナガで混雑するバスを見ました。

今年も何度も訪れて、観察を続けたいと思います。

【撮影:2024/1/14 京都御苑】