左衛門橋の横に台東区が「旧町名由来案内」を掲げていました。

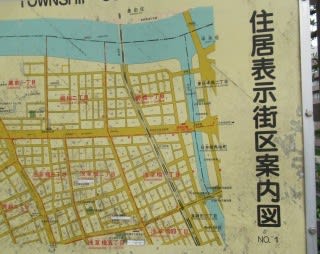

慌てて地図を確認すると、神田川は左衛門橋の直前で千代田区を抜け、その先の左岸は台東区、右岸は中央区となっていました。

掲示板に記された説明は

「平右衛門という人物が浅草上平右衛門町(へいえもんちょう)を開いた。

天正18年(1590)家康に従い江戸へ入り、元和2年(1616)、家康が浅草寺へ参詣した際、この地に町屋を開くことを命じられた。

平右衛門は名主となり、平右衛門町が町名となった。

明治5年(1872)には東西にわかれ、その後西側が浅草橋一丁目となった。

一方、左衛門町は、明治5年に、庄内藩酒井左衛門尉邸があった地に町屋が開かれ、当初は新平右衛門町と称していたが、後に神田川に沿う場所を、俗称として左衛門河岸と呼んでいたのをとって町名となった。(要旨)」

と記されていました。

そして、橋の前に屋形船が浮かび、その先の正面にビルが立ち並ぶ景色が見えていました。

どうやら隅田川の左岸が見えてきたようです。

と云うことはつまり、神田川と隅田川の合流点はもうすぐそこです。

左衛門橋を過ぎると、川岸に野田屋という船宿がありました。

橋の上から見えていた屋形船を営む船宿のようです。

看板には花火船の文字も見えます。

隅田川の花火大会の時に、この辺りから船を繰り出すのでしょう。

そしてその下流に三浦屋さん。

柵に腰かけた男性がひとり、スマホを見ていました。

コロナ騒動が収まるまで、客は戻ってこないかもしれません。

そして東京駅付近から馬喰町、浅草を経て隅田川の言問橋を超え、水戸街道へと続く江戸通りに出ました。

その江戸通りを渡す橋が浅草橋です。

案内図で現在地を確認すると、隅田川はもう目と鼻の先です。

川の中に屋形船が連なっていました。

川岸に沿って、自転車を一漕ぎすると、緑色のアームを見せる柳橋が近づいてきました。

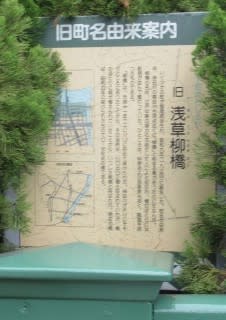

ここにも「旧町名由来案内」があって、

「昭和9年(1934)に幾つかのまちが統合され、神田川の隅田川合流点近くの「柳橋」に因んで浅草柳橋とした。

柳橋の名は、江戸時代から花街として知られ、橋のほとりに船宿が並び賑わっていた。

「柳橋」は元禄11年(1698)に初めて架けられ、当時は川口出口之橋と呼ばれていたが、橋のほとりに柳が植えられていたことから、いつしか柳橋をよばれるようになった。現在の橋は昭和4年に架けかえられた」

とのことです。

柳橋のすぐ下で、神田川は隅田川と水を交えていました。

井の頭公園を出てから僅か24.6㎞。

いままで、アフリカやヨーロッパなど、世界各地を訪ね歩きましたが、今回の旅はそのいずれにも劣らぬ、新鮮で印象深い記憶を残すことができました。

神田川河口の写真を見直すと、アムステルダム運河クルーズの景色を思い出します。

このように何気ない、当たり前の、身近な日常にこそ、何ものにも代えがたい価値があるのだと思います。

日本人が当たり前と思う、安全で清潔な日々の暮らしが、これからも末永く続くようにと願い、「自転車で神田川」の筆を収めることに致します。

最後まで、ご愛読ありがとうございました。

連日のように(いいね)の励ましを頂きました。感謝しております。

記事を書くに当たり、以下のページを度々参照させて頂きました。

ありがとうございました。

東京の橋:神田川下流域 (djq.jp)

神田川・橋一覧 (kanda-gawa.com)

ぶらっと遡上探索 神田川に架かる橋--153

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。

自転車で神田川 index

筆者のホームページ 「PAPYRUS」