隣県の 情報は 以外にも 少ないが

3年前に 出来た 道の駅を

身内が 所用で 訪問しました。

詳しくは こちら

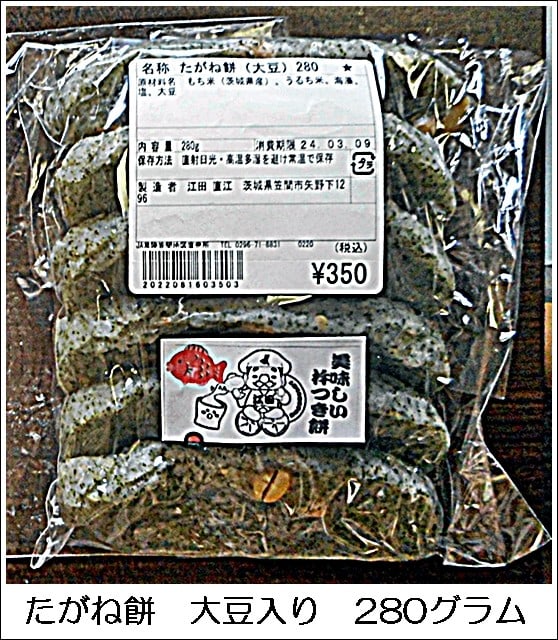

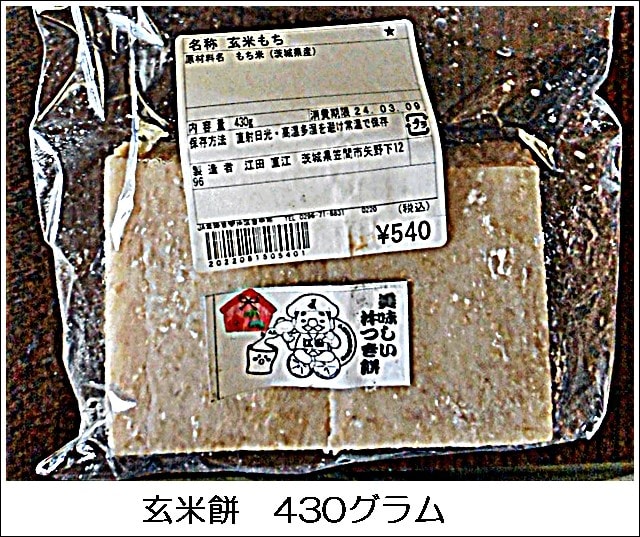

名物は 栗ですが

今の時期のものが 目についたようで

土産に 持ち帰りました。

小型の ダンボール函入りの焼き芋

早速味見して 半分減りました。

柔らかくて 甘いです。

1本につき 電子レンジの 弱で 30秒加熱

白い餅ではなく 素朴な この色は 珍しいです。

北関東 自動車道路の パーキングは

開設当時に 訪問していますが

当地からは アクセスは 難解かも。

かねて 訪れたいと 思っていましたが

案内役の先輩が 地元の 関係者でしたので

時間をかけて 見学出来ました。

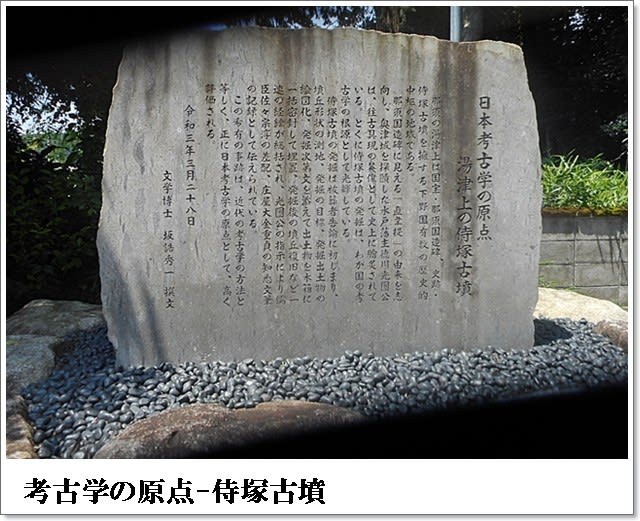

侍塚古墳の 在る地区に

湯津上資料館があり

此処を まず 見学し 資料を 入手できます。

傍の 侍塚古墳を 見学してから

至近の 笠石神社を 訪れたのは 初めてでした。

此処には

此処で 笠石とは なんぞや?

「那須国造碑」ともいい

碑文のある 石碑の 上に

笠石が 載っています。

此のいわれの 説明は

手前の 東にある 宮司宅で

見学者は 手前の 戸外に 設置された

ベンチに 座ります。

それから

大鳥居を くぐり

社務所の 前を通り

普段は 閉門されて

木製の柵の間から

本殿を 垣間見るだけですが

宮司さんが 開門して 後に続き

石段を 登って 結界の中へ 進みます。

此処で 笠石の 石碑に ついては こちら

昭和27年 国宝指定

本殿の 扉の高さは 低いので

拝観するには

中腰の この姿勢になります。

お堂の内部に 陣取った 宮司さんが

説明してくれます。

本殿は 周囲よりは 高い所に在り

足場は狭いので 旋回して 退出する際は

落ちないように 注意されました。

本殿は 周囲を 屋根を 巡らせた

木柵の中に 在ります。

長年 期待した 貴重な 体験でした。

十数人で 拝観しました。

暑い日でしたが

周囲の 杉の並木の 樹高が高く 涼しい木陰の参道です。

山門は 茅葺で

大きい額が 掲げられています。

珍しい 形状の 山門です。

詳しくは こちら

前回 風鈴が 飾られていたのは

大日堂です。

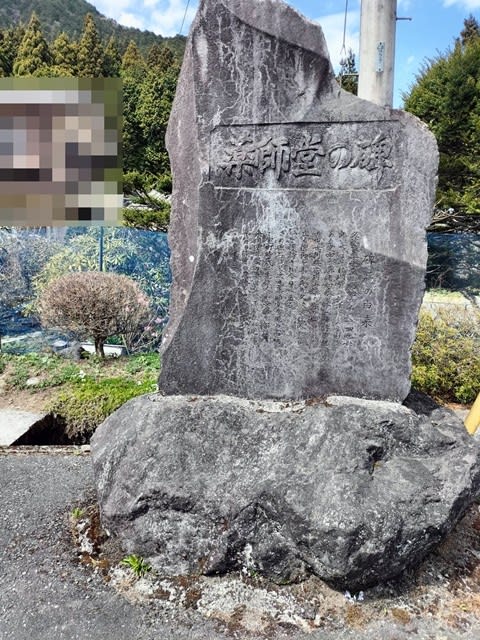

国土地理院地形図の 石碑のマークを

見つけると 確認に 行きたくなるでしょう・・

山の上の 薬師堂への

参道入口に有ります。

1496年 創建 と 最初の 部分に 記載。

室町時代の 先住民が

石橋として 掛けた 石材を

石碑とした。

裏面には 石碑を立てた 住民の名前があるが

知人の 明治26年生まれの ご祖父さまは

故人となり

ご祖母様の 名前がありました。

次の代は 此処には居住せず

知人(女性)は 孫で

宇都宮市で成人し 20歳台の時に

勤務先を 至近の

東大植物園に 替えて

住み込んで 結婚して 子育てもして

旧家を 維持しています。

東大植物園に ついては こちら

枝垂れ桜 満開の 旧家の 北側の 急斜面を

歩いて 薬師堂を目指す。

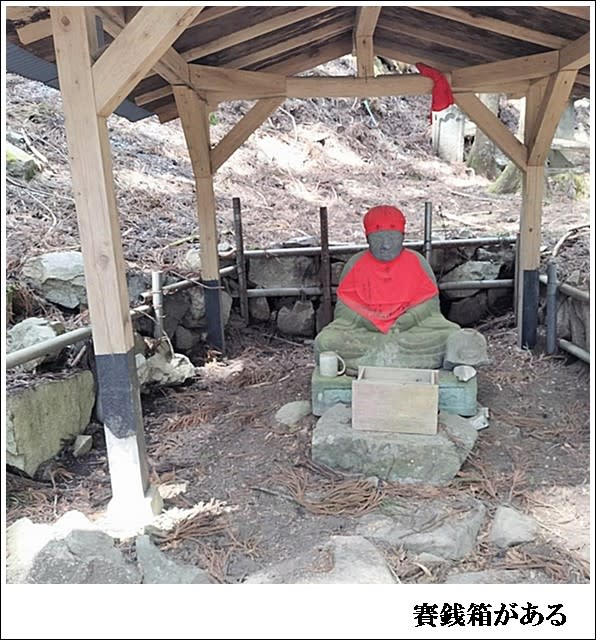

標高700Mのところに在るのが

久次良薬師堂

急傾斜の 一直線の 参道には 手すりのある階段。

平行して

複線の 運搬用のレールが 設置されている。

国土地理院地形図で 見てみよう。

此の扁額は 知人の お祖父さまが 寄進したもの。

薬師様は 目の病を 直す信仰があった。

傾斜面の 三方は

擁壁に守られ

堂の周囲 雨落の部分には 溝が設置。

賽銭箱も 手水鉢も 無いが

日光市の 上水道が 設置されていて

祭礼や 工事の際には 使用される。

下の手前には

脇地蔵

知人から 今が見頃なので...と 誘われ

50年以上の 枝垂れ桜が 競演

樹高の 低い 新しい種類の 桜も有ります。

高台から この 桜を 見てみると

此の枝垂れ桜の全部が この旧家の もので

ご祖父さんが 植えられたものです。

国土地理院地形図

此の中央部分に 在ります。

写真の 背景の 山並みの すぐ下には

国道122号線 高速道路と

大谷川 だいやがわが 流れています。

下野新聞 11月15日に 架け替え起工式が

写真付きで 載りました。

3連の アーチが連なっています。

車が 走行する様子 ですが

起工式の 前日に 見学しました。

白く 大きいイベント用の テントは

起工式の 用意でした。

橋を 歩いて渡り 見学しました。

堤防傍の 街並みは

かなり 低く 被害が 懸念されます。

3連の アーチ部分は

歩道専用の橋として

移設して 残ります。

下の 行事に 参加したのです。

詳しくは 動画で 見られます。

9月末に 那須へ 1泊で 行った際に

1日目は 終日 降雨だったので

屋内施設を 見学しました。

その一つですが

続きます。

知人が 育ったところなので

詳しくは こちら

この町の 観光課発行の ガイドブックの

表紙には 旅する 城下町 と。

週末で 太鼓の 演奏の アトラクションの 歓迎。

市の中心部には

城址を 中心とした 「松が岬公園」になっている。

堀に囲まれた 城跡は

変遷を経て 上杉神社となり

上杉謙信 (1530-1578)を 祀っている。

上杉謙信は 上杉家の戦国時代の当主だが

越後の国の春日山に 居住し

ここに 居住した わけではない。

詳しくは こちら

神社の参道には

テレビドラマ 天地人の

上杉景勝と 直江兼続 (ナオエカネツグ) 主従

景勝は 謙信の 養子で

その重臣 直江兼続が この町を 作った。

上杉鷹山

この町の 産業と 文化の礎を 築いた 名君。

率先して 改革を 実践

詳しくは こちら

アメリカの 大統領でさえ

深く 信奉する 方さえいるほどの 名君だそうだ。

東北新幹線 山形新幹線は 当 宇都宮を 通過していて

身近な 存在です。

此の 方面へは うん十年前に スキー や 登山に 行っていました。

山形県 最南部の その 五色温泉は

一軒宿が 最近 廃業したことを

調べて 知りました。

この付近を 高速道路の アクセスは

日本一長い 8972Mの 無料の トンネルで

通過する 事になります。

東北中央自動車道に ついては こちら

此処へ 生産高 日本一の

サクランボの 時期に

バスで 旅行企画が 立ち上がり 参加しました。

米沢牛も 堪能できると。

その 城下町 米沢市は

標高が 250Mの 内陸の町と

認識したところで 歴史は

鎌倉時代は 長井氏 が 領有し その後

鎌倉時代は 長井氏 が 領有し その後

伊達氏 212年間

伊達氏 212年間

上杉氏 272年間 その後は 明治

上杉氏 272年間 その後は 明治

看板の 地図

中心部にある 城址公園

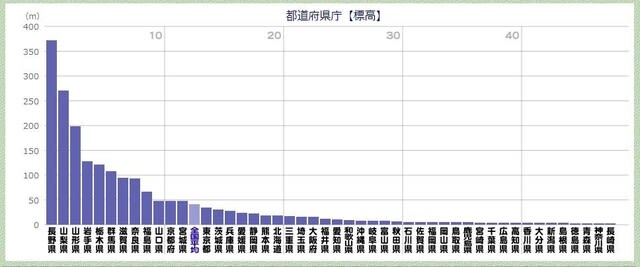

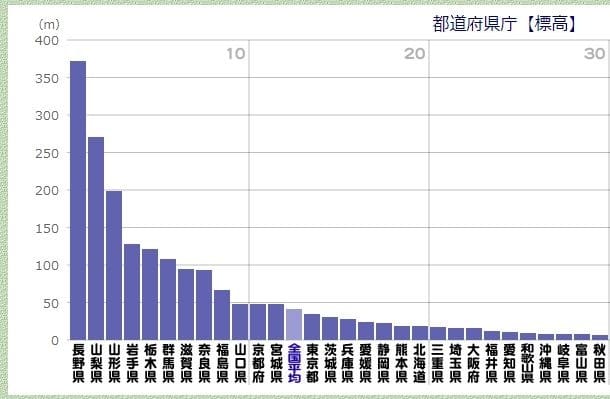

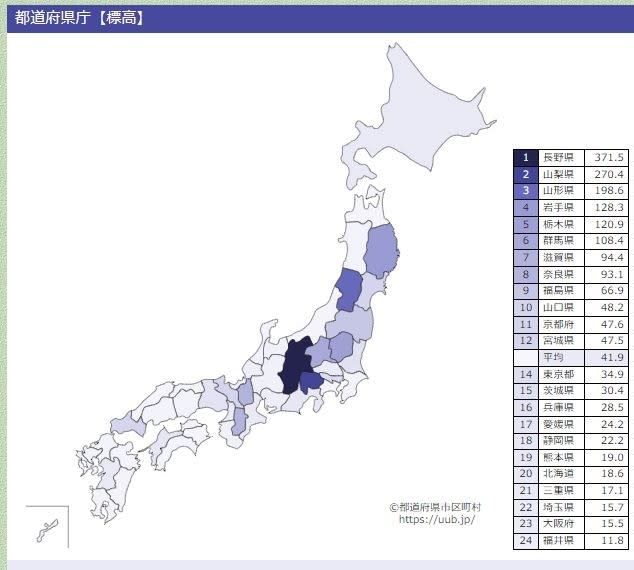

都道府県ランキング というものがあるが

県庁の 在る場所の 標高を 調べたら

上位 30を 拡大してみる

それ以下は どんぐりの 背比べなので 省略。

内陸県が 標高が高いのは 当然だが

山形県 岩手県は 海があっても

沿岸部ではない 内陸に

県庁所在地は 在る。

続きます.........

安養寺は 山の斜面にあり

この山門から 緩い 登り坂を進み 石段を

鐘楼のある 境内を 進み 本堂

此処の 六地蔵が ユニークで かわいい。

標準的な 六地蔵もありましたが。

その本堂脇に 回り込んだ ところに

安養寺に ついては 興味深い事が

{るるぶ 特別編集 茂木}に 記載されている。

1199年創建

源頼朝の 側室 安養尼が 頼朝亡き後に

草庵を 結び

供養塔 ( 五輪塔 )を 建てた。

遠方の県に お住まいの方には 判りにくい 北関東3県。

地元の フリーペーパーに

年明けに 載ったのが 下です。

こんなところです。

こんなところです。

日光には 行ったことが有るが 何県だったか??

日光には 行ったことが有るが 何県だったか??

北関東3県は 全部

県名と 県庁所在地名が 同じではないです。

栃木県

宇都宮市

宇都宮市

茨城県

水戸市

水戸市

群馬県

前橋市

前橋市

この辺が 判りにくい 一因か??

37キロ続く 日光杉並木を 観光バスで 通過したが

37キロ続く 日光杉並木を 観光バスで 通過したが

植栽された 並木とは 思わず

山深い 辺鄙なところだ! と

勘違いした 九州出身者が いました。

北の方だから 冬は 積雪が 多いだろう?

北の方だから 冬は 積雪が 多いだろう?

内陸型工業立地に 最適な県ですが

( 上参照 製造品出荷額 等 12位 と

頑張っている。)

工場が 栃木県に 進出したり 移転になった場合に

懸念して 左遷かとも 落胆する事は無い。

北西の山間部以外は

冬の晴天率が 高いです。

その証拠が

冬が生産期の 苺 生産高 連続日本一を維持しています。

標高差が 大きいので

標高差が 大きいので

素晴らしい滝が 無数にあり

紅葉も 素晴らしいところが 無数。

標高 8~13 M の 渡良瀬遊水地から

日光白根山等 2500M級の 山並みが続く。

県民性は 目立ちたがらない 主張しない

ですが

ブログに 載せました。