この度は、大坂の八軒家絵巻様より頂きました、お題「弘化三年六月十七日(西暦1846年8月7日) 大阪、嶋の赤とんぼう群集して北へ」の時の天気について考えたいと思います。

八軒家絵巻様によりますと、「弘化三年(1846)に大坂中之島の上空を赤とんぼうの大群が北の山 をめざして飛んで行ったとゆう怪異現象を調べて」いるとのことですが、

をめざして飛んで行ったとゆう怪異現象を調べて」いるとのことですが、

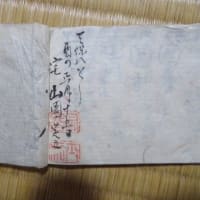

以前、御教示いただきました、竹垣直道の日記に「半晴小雨今朝立秋」とあります。

半晴と言うのが曲者で、全く定義がありません。

竹垣日記と大阪とその周辺の天気を突き合わせてみますと、おそらく、晴れたり 曇ったり

曇ったり なのではないかと思われます。

なのではないかと思われます。

全国的な天気概況を申し上げますと、六月十五日は、関東を除き晴で、翌十六日は全国的に不安定な天気となり雷 や夕立があったところが多かったようです。

や夕立があったところが多かったようです。

(本来ですと、天気図を出したいところですが、天気図作成ソフトが見当たりませんので失礼致します)

続きまして、十五、十六、十七と大阪付近の天気記事を挙げてみますと

十五日 晴【奈良】 天キ【池田】 晴天【池田】 【大坂】 晴【浮世の有様】晴【大坂】 天気、炎熱如きのふ【大坂】 天気よく風吹【東大阪市】

十六日 晴90度(摂氏度)也、、午後迅雷、是はとおもひしか西北之方え鳴行たり、近山より起りしなるへし【奈良】 天キ、夕雨【池田】 晴天午下刻夕立東風【池田】

晴、遠雷【竹垣直道日記】【大坂】 晴【大坂】 烈暑、三十二度強、夜廿七度冷気覚【大坂】 天気よろしく、、夜風吹雨少々降り申候、、風吹【東大阪市】

十七日 晴、きのふはひるも夕かた雷深夜に至り又雷其節少々雨今朝は少すすし【奈良】 天キ【池田】 晴天東風【池田】

半晴小雨今朝立秋【大坂】 寅刻より雨、辰刻止【大坂】 朝かた夕立在、暑廿八度、四ツ三十度、【大坂】 天気よろしく、、同【東大阪市】

となっております。

当日十七日の

大阪の天気を総合しますと、午前六時ころから午前八時頃まで時雨が降り後は晴れたり曇ったりと言ったところでしょうか。

赤とんぼをの性質をウィキペディアで調べて見ますと、赤とんぼは暑さに弱く、平地で成長したのち、涼しい山岳 に移動し、産卵の時にはまた

に移動し、産卵の時にはまた

平地にもどる。とのことでした。

そういたしますと、この弘化三年六月十七日は、避暑のため大挙して赤とんぼが移動していったのではないかと推察し、当時の気温を調べました。

大阪のぶんは記録が乏しく、江戸の霊憲公簿で気温の傾向を調べました。

と言うところで、とりわけ気温との関係がはっきりしてはいないようです。

大阪の記録によりますと、十五日の気温は「炎熱きのふの如し」十六日は「烈暑32度強、27度冷気覚ゆ」十七日は「朝方28度、午前十時ごろ30度」と大変な暑さ が続いています。

が続いています。

摂氏30度を過ぎると、赤とんぼの命に関わる暑さのようで、涼しい北の山 を目指して必死の飛行だったのでありましょう。

を目指して必死の飛行だったのでありましょう。

今年の夏も暑そうですね。

八軒家絵巻様によりますと、「弘化三年(1846)に大坂中之島の上空を赤とんぼうの大群が北の山

をめざして飛んで行ったとゆう怪異現象を調べて」いるとのことですが、

をめざして飛んで行ったとゆう怪異現象を調べて」いるとのことですが、以前、御教示いただきました、竹垣直道の日記に「半晴小雨今朝立秋」とあります。

半晴と言うのが曲者で、全く定義がありません。

竹垣日記と大阪とその周辺の天気を突き合わせてみますと、おそらく、晴れたり

曇ったり

曇ったり なのではないかと思われます。

なのではないかと思われます。全国的な天気概況を申し上げますと、六月十五日は、関東を除き晴で、翌十六日は全国的に不安定な天気となり雷

や夕立があったところが多かったようです。

や夕立があったところが多かったようです。(本来ですと、天気図を出したいところですが、天気図作成ソフトが見当たりませんので失礼致します)

続きまして、十五、十六、十七と大阪付近の天気記事を挙げてみますと

十五日 晴【奈良】 天キ【池田】 晴天【池田】 【大坂】 晴【浮世の有様】晴【大坂】 天気、炎熱如きのふ【大坂】 天気よく風吹【東大阪市】

十六日 晴90度(摂氏度)也、、午後迅雷、是はとおもひしか西北之方え鳴行たり、近山より起りしなるへし【奈良】 天キ、夕雨【池田】 晴天午下刻夕立東風【池田】

晴、遠雷【竹垣直道日記】【大坂】 晴【大坂】 烈暑、三十二度強、夜廿七度冷気覚【大坂】 天気よろしく、、夜風吹雨少々降り申候、、風吹【東大阪市】

十七日 晴、きのふはひるも夕かた雷深夜に至り又雷其節少々雨今朝は少すすし【奈良】 天キ【池田】 晴天東風【池田】

半晴小雨今朝立秋【大坂】 寅刻より雨、辰刻止【大坂】 朝かた夕立在、暑廿八度、四ツ三十度、【大坂】 天気よろしく、、同【東大阪市】

となっております。

当日十七日の

大阪の天気を総合しますと、午前六時ころから午前八時頃まで時雨が降り後は晴れたり曇ったりと言ったところでしょうか。

赤とんぼをの性質をウィキペディアで調べて見ますと、赤とんぼは暑さに弱く、平地で成長したのち、涼しい山岳

に移動し、産卵の時にはまた

に移動し、産卵の時にはまた

平地にもどる。とのことでした。

そういたしますと、この弘化三年六月十七日は、避暑のため大挙して赤とんぼが移動していったのではないかと推察し、当時の気温を調べました。

大阪のぶんは記録が乏しく、江戸の霊憲公簿で気温の傾向を調べました。

と言うところで、とりわけ気温との関係がはっきりしてはいないようです。

大阪の記録によりますと、十五日の気温は「炎熱きのふの如し」十六日は「烈暑32度強、27度冷気覚ゆ」十七日は「朝方28度、午前十時ごろ30度」と大変な暑さ

が続いています。

が続いています。摂氏30度を過ぎると、赤とんぼの命に関わる暑さのようで、涼しい北の山

を目指して必死の飛行だったのでありましょう。

を目指して必死の飛行だったのでありましょう。今年の夏も暑そうですね。

https://www.facebook.com/hachikenya/posts/pfbid0F21TuAUdRqynnxfs8BWr2eLTDuvNQKZHw2YFKWCWDTJezw2zsK2yHp5hoXMUsbCNl

ところで、御稿では「摂氏」表記になっておりますが、当時は「摂氏」が一般的だったのでしょうか?当時の寒暖計の目盛りは「列氏」「華氏」「摂氏」3氏が併記されているものもあったとか。

https://jcdp.jp/old-instrumental-data-jp/

寒暖計の事ですが、幕末の寒暖計の表示はほぼ華氏温度で書かれています。ブログ中の摂氏温度は換算したものです。柴田方庵と云う人がいます。

江戸で

天保十年二月二十九日 徳川斉昭卿に「御通懸ケ御目見へ」

三月二日 御用人 鵜殿平七殿より急な呼び出しがあり、

「種痘法、晴雨昇降、寒暖昇降」について訊かれる。

小石川の水戸邸で徳川斉昭から御用人を通して晴雨昇降(気圧計)、寒暖昇降(気温計)

について訊かれたことが書かれています。

ついで、弘化二年六月廿七日、「晴、酷暑、寒熱昇降九十度(摂氏32.2度)ニイタル」

とあります。

舶来か自分で作成したのかは分かりませんが、方庵は寒暖昇降を持っています。

嘉永元年十二月十四日 「七ツ頃拝診之節、寒暖昇降造作之義被仰付、早速玉屋江管可申付事」

十五日 「十四日被仰付候寒暖昇降管、鑑屋町玉屋江十本申付候、四五日之内製作

可差上約定」

十九日 「寒暖昇降十五本出来」

嘉永二年正月六日 「明七日、午後より寒暖昇降製作之為、罷出候様、和仁氏より書状

四?拵?付置候昇降器十五本今日差上候」

七日 「九ツ半頃より寒暖昇降製造之為、御上江罷出日暮頃帰宅」

八日 「九ツ半頃より寒暖昇降製造ニ御、御上江罷出、六ツ過頃帰宅」

二月三日 「八ツ頃より御上江出、寒暖昇降製作、日暮頃帰宅、右昇降器四本御預り帰る」

二月十六日「昇降器製作、初中点六拾度ヲ定ム」

二月廿四日「寒暖昇降製成就」

とあります。

この記事は長崎での記事で、長崎奉行の井戸様

の依頼で寒暖昇降を製作したことがわかります。

先ず、命令を受けて、玉屋に五日で、昇降管を作らせています。

玉屋はビ-ドロ屋だったのでしょうか。

ともあれ、次の年の一月七日から、長崎奉行所に行き作製に取り掛かっていますが、

能率が悪かったのでしょうか、二月三日からは、自宅で製作にあたっています。

試行錯誤があったのでしょう、約一ヶ月半後に「寒暖昇降製成就」しています。

このように、温度計は幕末には国産化されています。

庶民も寒暖昇降をもっていますが、定時観測の記述は極めて少なく、時間に関係なく今日は90度の暑さだったとか、そんな世間話のレベルの観測が主だったようです。

今は「豊橋」と「奈良」の日記のデータを入力しております。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/grj2002/75/14/75_14_901/_pdf/-char/ja

Email: mzaiki@fas.harvard.edu

Visiting Scholar (2024-2025)

Harvard Seismology Group

Department of Earth and Planetary Sciences

Harvard University

目先のデ-タ入力がたまっておりますので、一段落したら探してみたいと思っています。

併しながら、ハーバード大学は恐れ多く、取りつきにくい感じがします。

当方も今日は摂氏33度です。大阪は如何と想像しております。

暑さに気を付け御自愛ください。